.

建物延命と同時に経営も永続させる安定ビル資産経営

収益ビルは、建物を永続資産にするだけではなく、賃貸経営の永続も必要だ。つまり経営として、永久収益資産化しなければいけない。それが安定ビル資産経営だ。

建物の永久資産化+永久賃貸=永久収益資産

住宅、マンション、中小ビル等建物は、適切に低予算で建物延命工事を続ければ永久資産になる事を、

住宅をマンションを中小ビルを永久資産化で、縮小時代に豊かさを手に入れようで学んだ。そしてその方法として、

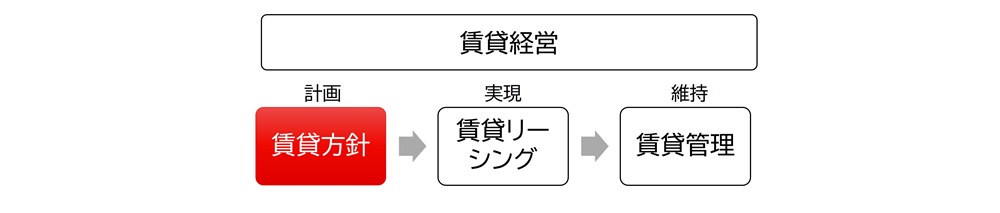

→ マンション・中小ビルを永続資産にする30年分散修繕計画作成を学んだ。すると収益ビル・マンションの場合、賃貸経営を継続できるか?が問題になる。答えはもちろんイエスだ。ただし、収益ビルは、賃貸経営が継続しなければ話にならない。そのためには、分散修繕を通して、見込み賃料で選ばれる建物状態を維持しなければいけない。つまり、賃貸経営と分散修繕は一体なのだ。だから収益ビルの分散修繕は、賃貸経営と一体になった30年安定ビル資産経営計画の作成を通して検討する。

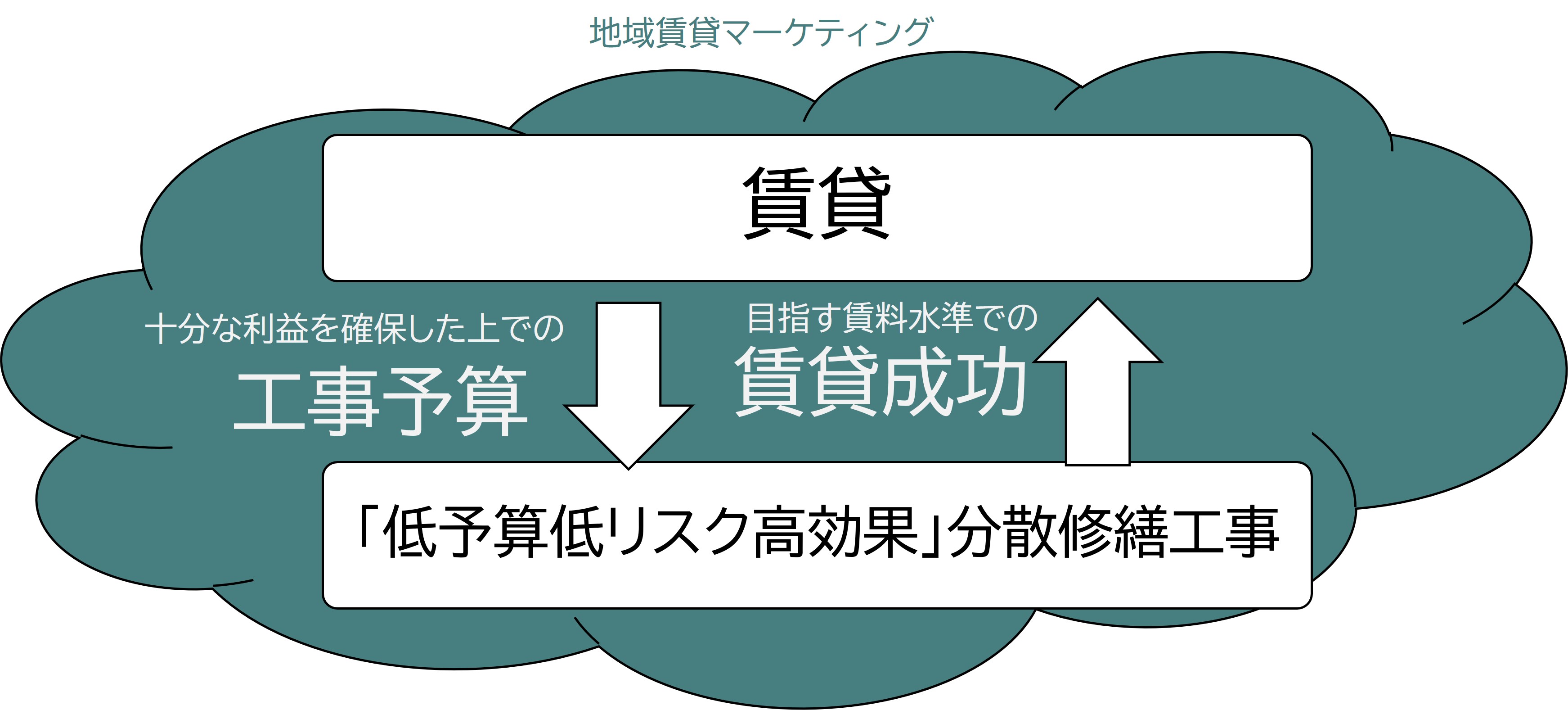

安定ビル資産経営では、地域賃貸マーケティングが鍵となる。そうして見込み賃料で選ばれる建物であり続けるように分散修繕を行えば、建物が存続する限り、賃貸も継続できる。つまり、建物の永久資産化と同時に永久賃貸で、永久収益資産となるという訳だ。これをどう実現するか、考えよう。

コンテンツ

1 収益ビルは分散修繕で永久収益資産になる |

1. 収益ビルは分散修繕で永久収益資産になる

住宅、マンション、中小ビル等建物は、分散修繕で永久資産化できる。しかし収益物件では、現実に賃貸が継続できなければ、経営が成り立たず負債になる。つまり建物を永久資産とするために、単に建物を低予算低リスク高効果な資本的支出工事で延命するだけではなく、賃貸経営の継続も欠かせない。

1.1 目指すは永久収益資産化

分散修繕は、建物の永久資産を目指した。収益ビルでは、それだけでは足りず、目指すは収益ビルの永久収益資産化の実現だ。

これはさほど難しくない。もちろん賃貸は何の工事をしたら成功するといった単純なものではないが、大きな流れで次のサイクルとなる。

とはいえどうやって賃貸を継続するのか?が問題と思われるだろう。賃貸に対する洞察と合理的な考え方が必用になる。

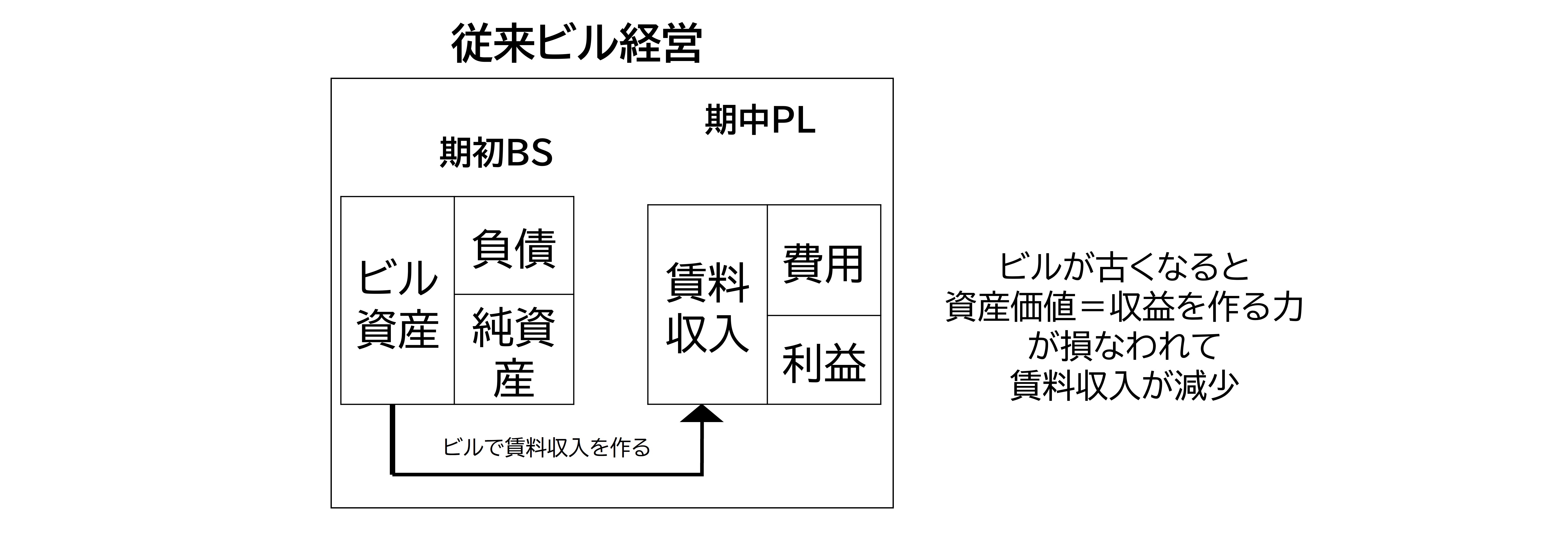

1.2 築古賃貸経営の問題

日本人は、新築物件好みであり、築古ビル・マンションに借り手はいない、だから築古賃貸経営は難しいと言われる。ただ実際には、そう単純なものではない。

古くとも、適切に維持管理されて、賃料が割安な物件には、好んで入居するテナントは多い。

しかし、一般に築古対策と呼ばれる、新品同様やデザイン性を出す高額リフォームやリノベーションといった、リフォーム業者リノベーション業者の営業が激しい分野のソリューションは、高額投資過ぎてペイする事が難しい。

従来の日本の賃貸経営は、管理の考え方しかない。すると築古賃貸は

- 手入れをせずぼろくなり、望む賃料でテナントに選ばれなくなり経営が赤字の負債になる。

- 高額のリフォーム・リノベーション工事投資で、ペイができず経営が赤字の負債になる。

1.3 賃貸経営も、管理(プロパティマネジメント)だけでは足りない

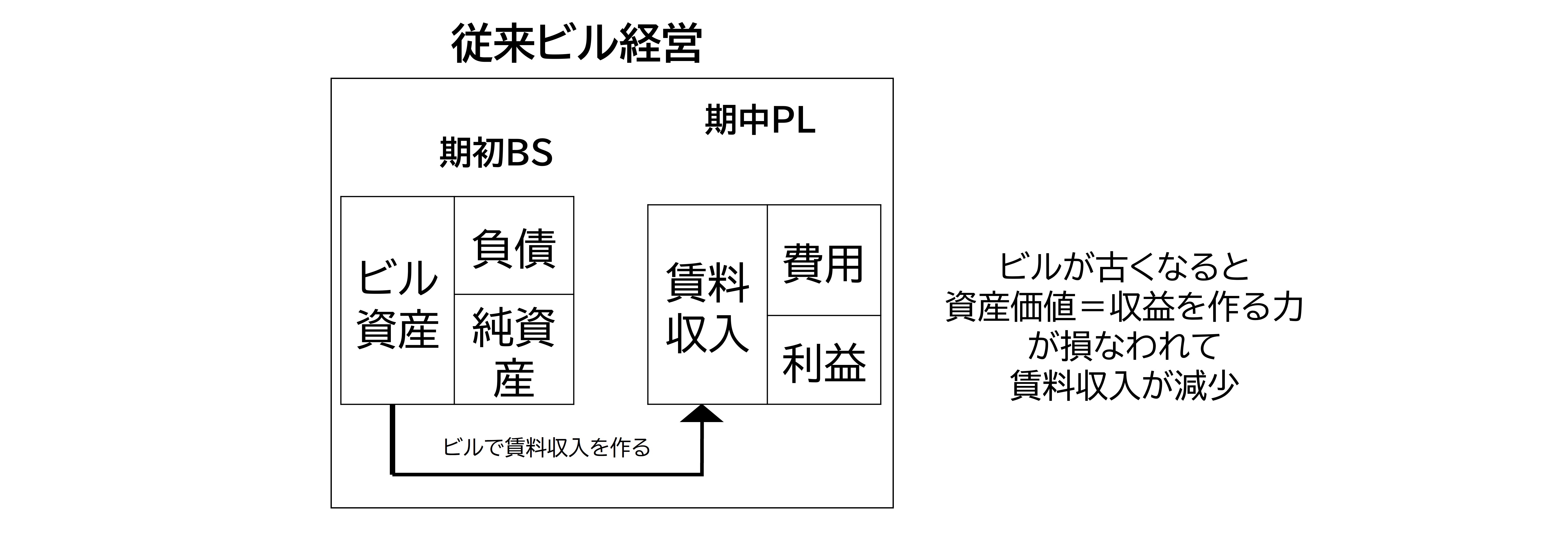

つまり、これも2 建物・建造物の長寿資産化で、縮小時代に豊かさを手に入れるで考えた通りだが、建物が古くなると、賃貸経営も、管理(プロパティマネジメント)の考えでは足りなくなる。

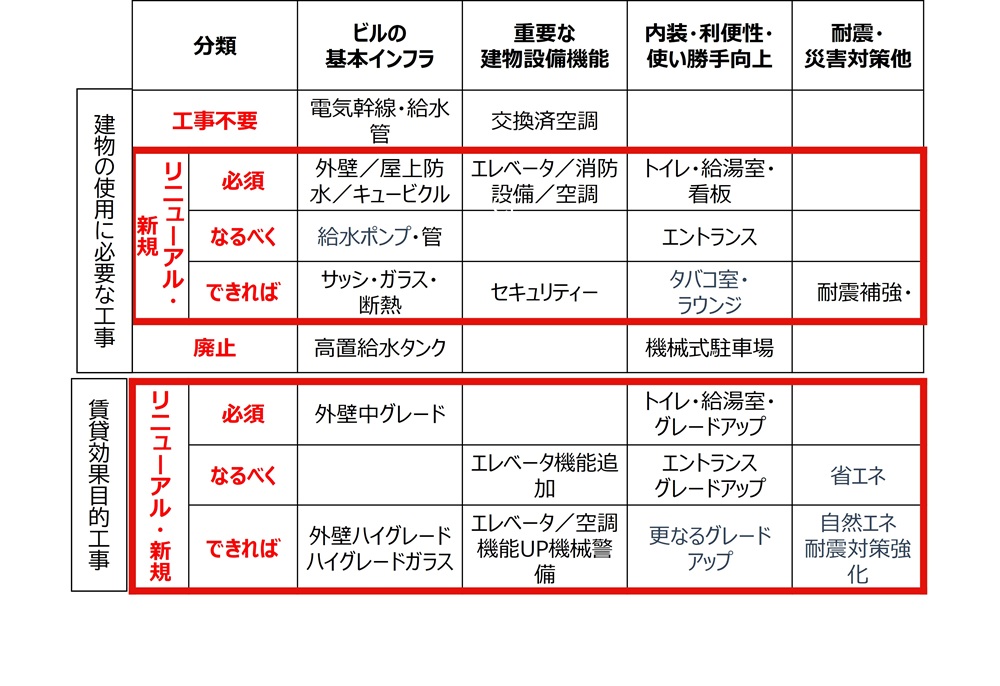

築古収益ビルが築年を重ねると、いわるゆリフォームやリニューアルと呼ばれる賃貸効果目的工事が必用になる。これも、「資本的支出工事」だ。つまり収益ビルでは、建物アセットマネジメンとして、の「資本的支出工事」に建物使用維持に必要な工事だけではなく賃貸効果目的工事も加わる。

1.4 築古収益ビルの建物アセットマネジメント

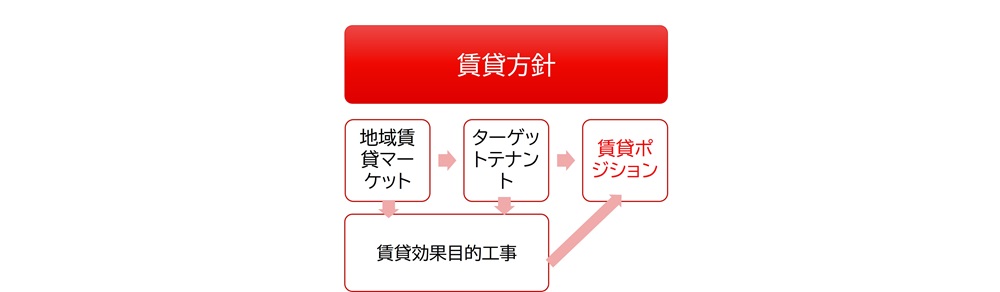

収益ビルの建物アセットマネジメントは、「どう経営」すれば「賃貸を続けて長期的なベストに利益総額を積み上げられるか?」だ。賃貸継続は必須条件だ。そして資本的支出工事は分散修繕だ。 賃貸経営は、管理(プロパティマネジメント)では意識されないが、建物がベースとなる。賃料は、地域で自ビル条件(立地、建物グレード、広さ、設備、雰囲気)が総合的に評価されて決まる。築古ビルが賃貸を継続するためには、当然建物も延命が必用だ。 しかし収益ビルでは、分散修繕の基本方針はいずれも、賃貸経営と賃貸方針で決まる。

1自分の総工事予算は、賃料収入で決まる。

2自分の低予算水準も、賃貸経営で決まる。

3自分のリスク許容度、賃貸方針で目指すテナントで決まる。

4何の工事が効果があるのか、賃貸方針で目指すテナントで決まる。

5将来どのよう建物であるか、賃貸でテナントに選ばれるビルだ。

つまり、賃貸計画と分散修繕計画は一体だ。

特に賃貸では、賃料の高さとリスク許容度は反比例する。賃料が高いほど、トラブルが無い事が求められr、賃料が低いと多少のトラブルは容認される。 また将来賃料を多く見込めば、30年分散修繕予算は潤沢になるが、実現しなければ自分が利益を失うだけだ。逆に将来賃料を低く見込みすぎては、30年分散修繕予算も厳しく、将来の賃料は見込み通りにあるべき賃料より少なくなる。従って賃貸と分散修繕を一体に、色々な可能性をシミュレーションして比較検討しなければいけない。

1.5 築古収益ビル経営の鍵は、地域賃貸マーケティング

先に収益物件は、賃貸方針と目指すテナントで決まる事が多い事を確かめたが、この「賃貸方針と目指すテナント」を見つけ、理解するのが、地域賃貸マーケティングだ。

地域賃貸マーケットは固定ではなく、常に変化している。現在は賃貸に問題がなくとも、地域の産業や人口の変動、近隣再開発等の理由で、今まで自ビルを選んでくれたテナント層がいなくなる事はよくある事だ。経営としては、そうした変化の兆しを読んで、次のテナント層を見つけなければいけない。更に重要な賃料は、地域賃貸マーケットの賃料幅の中で決まる。だから自物件の適正賃料を見つけるためにも、地域賃貸マーケティングは欠かせない。

1.6 本当に築古賃貸経営は継続できるのか?

ところで、人口激減時代に、本当に築古ビル・マンションの経営が継続できるのか?と不安でしょうか?確かに人口が激減すると、賃貸も椅子取りゲームだ。 それでも街に人がいる限り、需要はある。築古でも管理が良く賃料が割安であれば、引っ張りだこだ。だから答えは、これからご紹介する30年安定ビル資産経営計画をよく考えていれば、イエスだ。 難しい時代の築古収益物件のメリットは、初期投資費用の回収を終え、よりわずかな毎年の分散修繕費用留保だけで、経営を継続できる事だ。つまり新築や築浅物件よりはるかに低い賃料でも、広い面積を使ってもらい十分に利益を得て経営が成り立つ。

心配なら、それこそまず30年安定ビル資産経営計画を検討してみる事だ。

1.7 収益物件では30年安定ビル資産経営計画を作成する

収益ビルでは、30年分散修繕計画では足りず、賃貸経営と分散修繕を一体で考える30年安定ビル資産経営計画の作成の作成を通して、試行錯誤する。目的は、永久収益資産化のサイクルを確かめる事だ。 賃貸経営計画と分散修繕計画をどんなに精緻に考えても、バラバラで一体になっていなければ実現しない。これを一体で考える30年安定ビル資産経営計画は、マイクロソフトエクセル等表計算ソフトのシートで

賃貸経営計画

(管理計画)

(資金計画)

分散修繕計画を並べて相互関係を見えるようにする。もちろん必要な計算式が入っている事が必須だ。これも当社ご相談者様には、計算式入りのテンプレートをご提供している。

1.8 30年安定ビル資産経営計画

実際の作成の流れは次の通りだ。

具体的な流れは、この作成を通して、自ビル経営が永久収益資産となる

具体的な流れは、この作成を通して、自ビル経営が永久収益資産となる

| 賃貸経営の基本方針 | 分散修繕の基本方針 |

|---|---|

| 1どのような用途

2ターゲットテナント 3費用対効果が高い賃貸効果目的工事 4目標とする将来賃料 |

1自分の総工事予算 2自分の低予算水準 3自分のリスク許容度 4何の工事が効果があるのか |

2 地域賃貸マーケティング

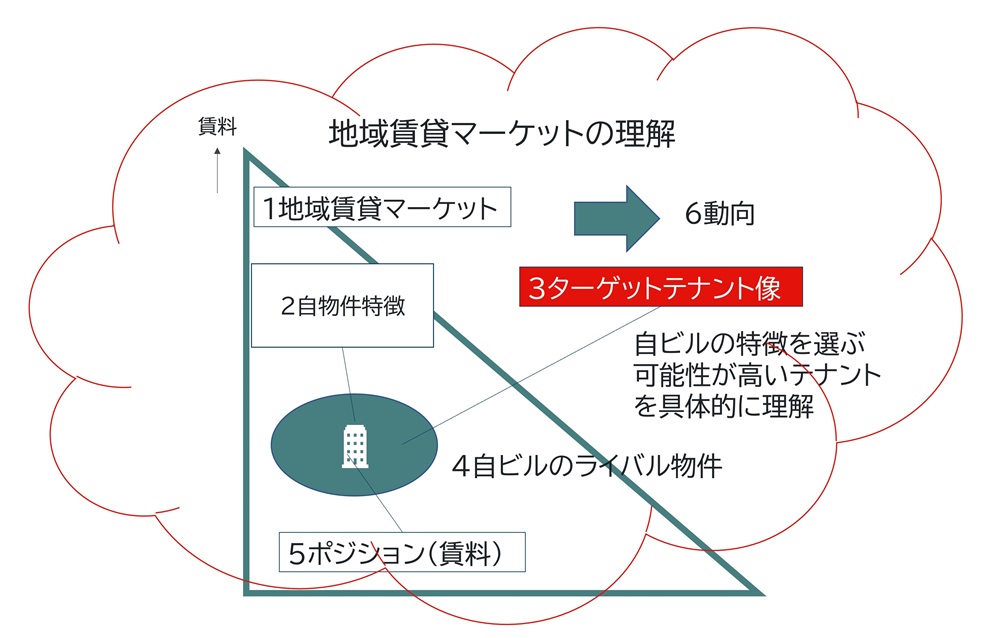

30年安定ビル資産経営計画の基礎であり要となる地域賃貸マーケティングは、地域の賃貸マーケット状況を把握する事だ。自ビルの賃貸方針、賃料水準、資本的支出工事でどの程度の建物水準を維持すべきかを決める、非常に重要な基礎だ。無意識で出来ている人も多いと思うが、何の情報に着目すべきか、あらためて確認する。

2.1 地域賃貸マーケットマーケティングの全体像

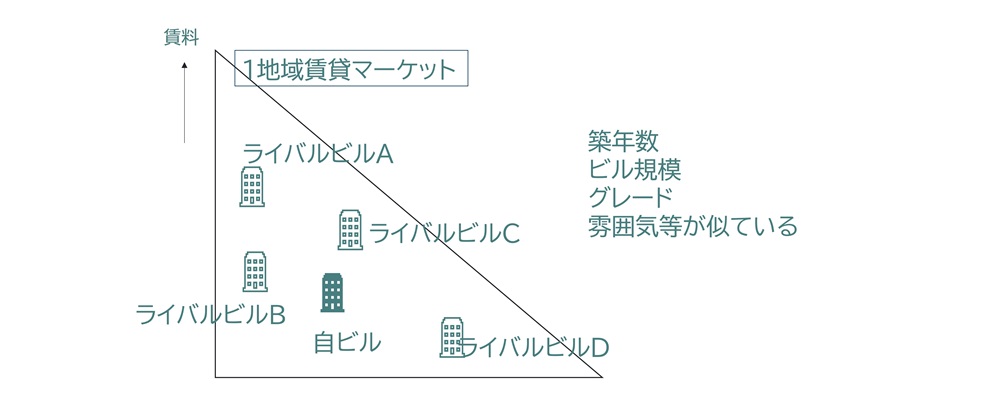

地域賃貸マーケットの全体像は次の通りだ

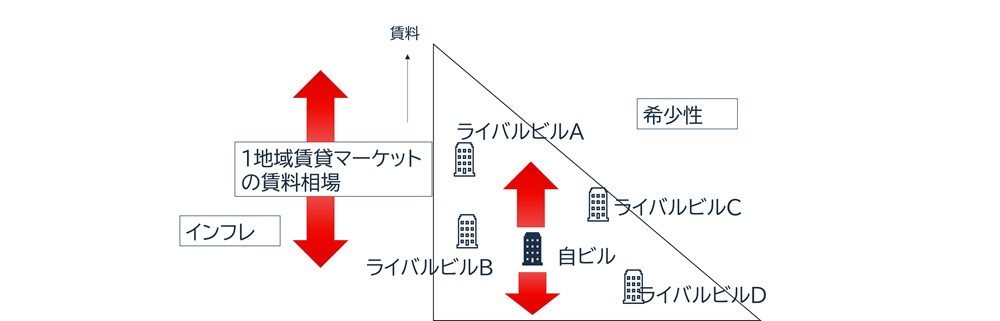

縦軸が賃料で、横軸が物件数である。通常は、オフィス、住居といった物件タイプで分かれる。

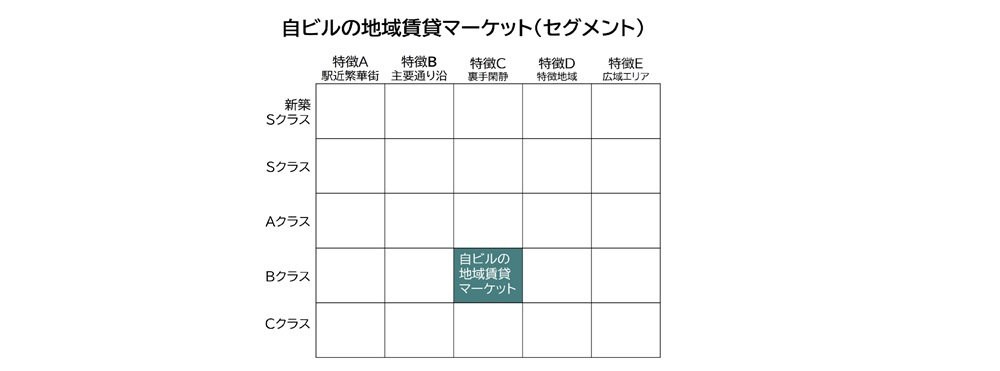

それぞれの地域賃貸マーケットでは、通常Sクラスと呼ばれる少数の特別な高級物件をトップに、Aクラス、Bクラス、Cクラスと分かれる。クラス間では、求めるテナントが違い、ライバル関係にはならない事に留意したい。

2.2 地域賃貸マーケット(のセグメンティング)

自ビルにとっての地域賃貸マーケットは、ライバル物件が存在する範囲となる。これは切り取り方で変わる。一般的に不動産屋が名づける切り口には、例えば、渋谷、新宿、池袋といった単位の場合もあれば、東京六区(千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、文京区)と、城南 城北 城東 城西といった区分もる。

しかし知りたいのは、自物件を選ぶテナントが他に物件を探す地域の範囲である。よりローカル(〇〇通り、〇〇地区、〇〇駅〇口駅周辺地区等)の場合も少なくない。

2.3 自物件の特徴

自物件の特徴とは、自物件を選ぶテナントが着目しがちな、自物件の情報だ。良し悪しはなく、全て自物件の個性となる。

ただこの自物件の特徴には、固有の特徴(変えられない特徴)と変えられる特徴がある。

年月ともにテナントが物件に求める条件は変わってくるが、変えられない特徴は生かし、変えられる特養をアップデートする事で、テナントに選ばれ続けるようにできる。

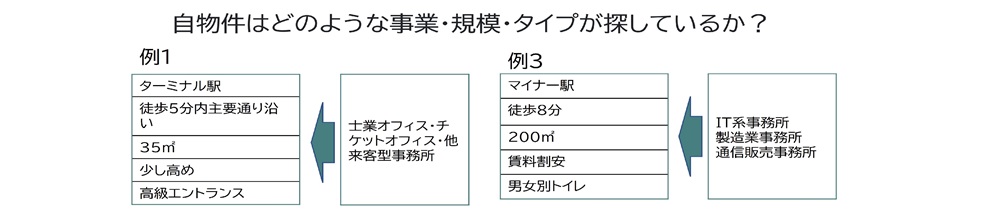

2.4 自物件を選ぶターゲットテナント

「自物件の特徴を選ぶターゲットテナント」理解する事は、非常に重要だ。ターゲットテナント の想定は、資本的支出工事で選ばれる物件にして費用対効果を上げるために欠かせない。

テナントは、事業規模や事業タイプに適した「条件」に合う物件を探す。例えば次のような具合だ。

- 貸室の床面積は、部屋を使用する従業員数や事業規模と関係する。

- また立地条件やビルグレードも、事業のタイプと関係する。

- 来客型ビジネスは、駅に近い繁華街や主要通り沿いを好むが、逆に裏通りの静かな環境を好む会社も多い。女性が主の会社に好まれやすいビルと、男性が主の会社に選ばれるビルとは、雰囲気が違う。賃貸マンションでも同様だ。

ターゲットテナントを特定したら、ぜひターゲットテナントの感性や選好性を研究してより理解を深めたい。また、1棟のビルで、ターゲットテナントは1タイプだけではなく、多数あるのが普通だ。一番需要が高く、汎用性があり、相性がよさそうなターゲットテナントを選びたい。

2.5 自物件のライバル物件

自物件のライバル物件とは、自物件を選ぶ可能性が高いターゲットテナントが、物件探しで他に比較検討をする物件を指す。通常は、同じ地域賃貸マーケット内にある、貸床面積や立地条件をはじめ物件特徴が似通っているビルを指す。

ライバル物件の研究も非常に重要だ。自ビル物件の募集賃料は、ライバル物件との比較で決まる。賃貸で選ばれるとは、ライバル物件に勝つ事と言える。すると、賃貸効果目的工事も、何が必要かが見えてくるというものだ。

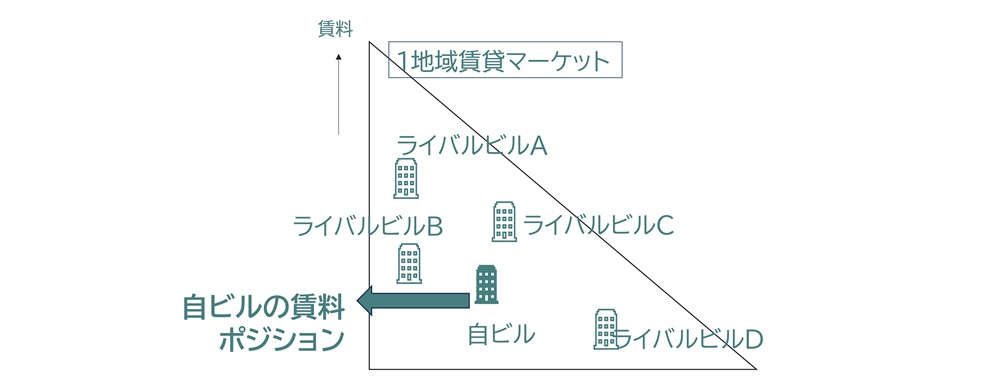

2.6 自物件のポジショニング

自物件のポジショニングとは、地域賃貸マーケット内の自物件の賃料ポジションを言う。通常は他ライバル物件との比較できまる。Aクラス、Bクラス、Cクラス区分の他に、例えばBクラスでも、賃料幅があり、ポジショニングは、その中での正確なライバル物件との上下関係を示す。 築古ビル資産経営とは、この自物件のポジショニングをベストに保つ事と言える。だからライバル物件との比較で、自物件のポジショニングを決められるようになる事は、ビル資産経営者として必須のスキルである。

ただし賃料収入そのものは、ポジショニングだけで決まらない事に留意したい。募集賃料は、社会経済の動向で上下する相場賃料とその上の地域賃貸マーケット内賃料ポジショニングで決まる。また成約賃料も、様々な要因が入り勝ちだ。例えば早くテナントが入って欲しいから、賃料下げに応じるといった事情だ。

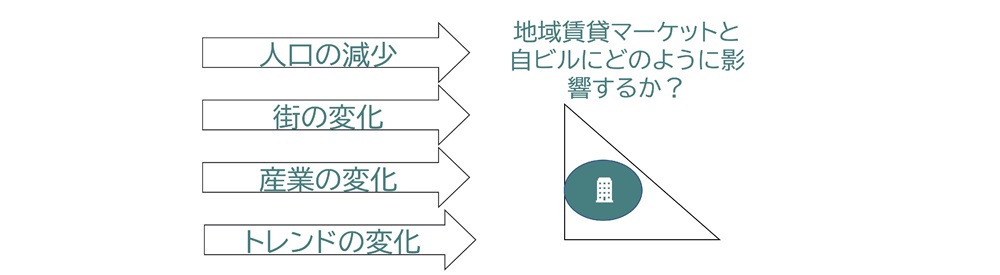

2.7 地域賃貸マーケットの動向を読む

現在の地域賃貸マーケットが見えてきたら、将来の動向を読む訓練も日ごろから行っておく。

賃貸マーケットは、様々な社会経済事情の影響を強く受ける。

- 社会経済環境による影響(例えばリーマンショック後や、特定産業の衰退)

- 地域の今後の人口減少が激しい

- 近隣で再開発等があり人の流れが変わる

- 学校や企業等の移転が予測されている

- ターゲットテナントの事業環境の変化

3 築古の賃貸経営

賃貸経営は、築浅の間は管理者(プロパティマネジメント)や不動産屋任せで構わなかったが、築古となると、そうはいかない。建物アセットマネジメントとして、

どのような賃貸効果目的工事が、効果があるのか?を検討し、

将来の賃料収入ー(建物使用維持に必要な工事+賃貸効果目的工事)>>0

の実現できるベスト・・もしくは少なくとも負債にならない賃貸経営の基本方針

1どのような用途

2ターゲットテナント

3費用対効果が高い賃貸効果目的工事

4目標とする将来賃料

を見つけなければいけない。そのために30年賃貸経営計画の作成は欠かせない。例え現状で問題ないという場合でも、様々な想定リスクの場合や、より費用対効果が高い賃貸効果目的工事の検討、将来的にどの程度の賃料水準を狙うべきかの検討をといった、経営判断力を高めるために、30年賃貸経営計画の作成は必要だ。

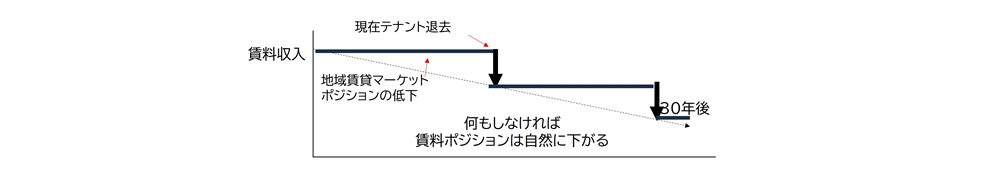

3.1 ビル経営の特徴

賃貸経営の特徴は、テナント入居中は、毎月安定賃料収入が入り、左うちわの不労所得を得られる。築浅の間は、テナント退去があっても、すぐに次のテナントが見つかり、賃料も下がってもわずかだ。それが築古になってくると、そうはいかなくなる。空室長期化リスクが高く、募集賃料成約賃料を下げなければいけなくなる。

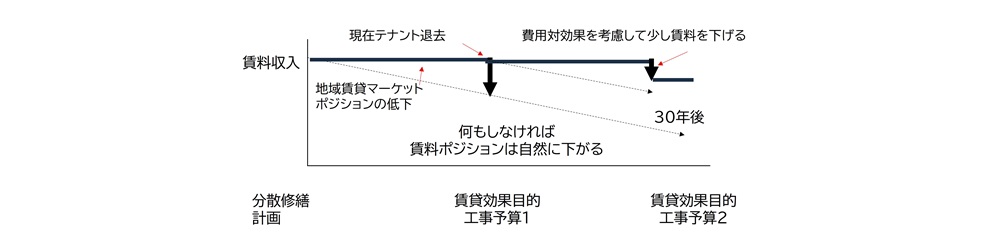

3.2 急に賃料収入が減少するリスク

特に長年入居したテナントが退去すると、募集賃料を相当に下げなければいけなくなる事がある。

容赦なく地域賃貸マーケットのポジションで評価され、しかも地域賃貸マーケット相場が悪ければ最悪だ。ここで悩む事になる。

3.3 築古ビルで空室が出て次募集賃料を下げなければいけない時の選択肢

築古ビルで空室が出て、次の賃料は相当下がりそう打という時、選択は次の4つだ。

- 何もしないで募集賃料を下げる

- 賃貸効果目的工事投資を行う

- ターゲットテナントより良い賃料を払ってくれそうなビジネス(等)に変える

- 思い切って用途を変更する/オペレーションを導入する

3.4 建物アセットマネジメントとしての賃貸方針

賃貸方針は次の通りだ。

この賃貸方針は、上に行くほど、変更のリスクが高まる。特に賃貸経営の基本方針の 1どのような用途1の用途は、原則変えない。(変える場合についてはこの後で軽くだけ考える。)とはいえ悩ましいのが、募集賃料や成約賃料を下げざる得ないで、何もしない選択と賃貸効果目的工事のどちらかを選ぶ場面だ。

3.5 賃貸方針の2ターゲットテナント

賃貸経営の基本方針の2のターゲットテナントの見直しは、空室が出たタイミングで都度行いところだ。地域のニーズは、数十年もたつと変わってきて当然だ。現在ターゲットテナントのビジネスや需要がしぼんでも、地域に人がいる限り、何等かの需要はある。地域賃貸マーケティングで変化を読み、最も需要が高く、つまり早く賃貸が決まりそうで、かつ長期安泰そうなテナント像をアップデートしたい。

3.6 賃貸効果目的工事

賃貸効果目的工事は、内装のリフレッシュやキッチン・給湯室・トイレのリニューアル他、通常の建物の使用に必要な機能性能に加えて、目指す賃料で選ばれるための工事を指す。詳しくはこの後で見るが、賃貸効果目的工事は、長期

賃料効果>>賃貸効果目的工事費用

でなければいけない。ちなみに賃貸効果目的工事は、建物アセットマネジメントの資本的支出工事だから、効果は長期で考える。ただこの賃貸効果目的工事は、費用をかければ比例して効果が出る類のものではない。しかも先行投資だ。だから、

- どの程度の効果を見積もるか

- 何の賃貸効果目的工事が効果があると考えるか

3.7 何もしない選択

何もしない選択とは、賃料効果<<賃貸効果目的工事の場合だ。つまり募集・制約賃料下落を受け入れる事だ。ただ必ずしもネガティブな訳ではなく、例えば地域賃貸マーケットの相場が悪い時は、中途半端な対策では効果が出ないため、何もしない選択が合理的選択だ。分散修繕の30年総工事予算からの予算捻出が難しい場合も、しかり。長期利益の観点から、ベストな選択だ。 ただ募集・制約賃料下落を受け入れる場合は、不動産屋の言いなりではなく、自ら4 目標とする将来賃料で自物件の適正賃料を確かめ、ベストな賃料で決まるように不動産屋に仕事をしてもらわなければいけない。

3.8 オペレーション導入の注意

用途変更の一つ手前手法として、オペレーション導入がある。オペレーションとは、空間ビジネスに賃貸するか若しくは自ら空間ビジネスを行う場合を指す。具体的には民泊、シェアハウス、コワーキングオフィス、シェアオフィス、貸倉庫、貸会議室等、多様である。営業も盛んだ。オペレーションは、少数の長く続く成功例と多数の短期で終わる失敗例がある。成功例は、オペレーター(運営者)の集客運営手腕で決まる。従ってよほど自ら運営集客力に自信があるか、実力あるオペレーター(運営者)を見つけられない限り、手を出す事はお勧めしない。

3.9 用途変更は最終手段

どのような用途かは、賃貸経営の基本方針の1だが、実際には現用途ありき。用途変更は最終手段だ。費用が高額で不可逆(元に戻す費用が高い)である。人口激減の厳しい時代に、こちらがダメであちらなら大丈夫はそうそうない。また用途が変わると、賃貸・管理のノウハウも変わる。用途変更しかないと思える時は、投資分析に自信が無い限り、時間をおいて暫く様子を見る事だ。また厳しい状況では、近隣も厳しい事が多く、地域で相談をする事もできる。

4 賃貸方針の4 目標とする将来賃料

賃貸経営の基本方針の4目標とする将来賃料を先に考える。ここまで費用対効果や、将来目標賃料といった言葉を頻繁に使用しているが、そもそも地域賃貸マーケットの中での自物件の賃料を適正に評価できなければ、話にならない。

まず現在の自物件賃料は、次の2つの要素で決まる。

1地域賃貸マーケット相場

2地域賃貸マーケット内でのライバル物件との競争

そしてこれをベースに将来賃料を想定する。

4.1 地域賃貸マーケット相場

地域賃貸マーケットの相場は、その時々の社会経済状況、地域、インフレ等外部条件の影響を受けて、上下する。通常賃料相場サイクルと呼ばれる。地域の違いが大きく、都市部は相場が高く、地方部では相場が安い。都市部であれば、相場レポートをネットで確かめる事ができる。

地域賃貸マーケットの相場が悪い時は、個人で対応できる事はほとんどない。

4.2 地域賃貸マーケット内でのライバル物件との競争

地域賃貸マーケットの賃料水準には大きな幅がある。しばしばSクラス、Aクラス、Bクラス、Cクラこス・・・と分けられるが、それぞれの中でも幅がある。

この地域賃貸マーケットの中では、自ビル賃料は、ライバル物件との競争で、決まる。位置関係に着目して、賃料ポジションとも呼ぶ。xx、ライバル物件の賃料が必ずしも適切とは限らない事だ。成約賃料はわかりにくく、募集賃料を参考にする場合や、地域賃貸マーケット相場に関わらず、前と同じ賃料をつけるケース、賃貸管理会社が早く決めたいので低い賃料をつけるケースの他、交渉力次第で賃料は変わる。だから、違うと思われる例は除外もしくは修正して検討する。

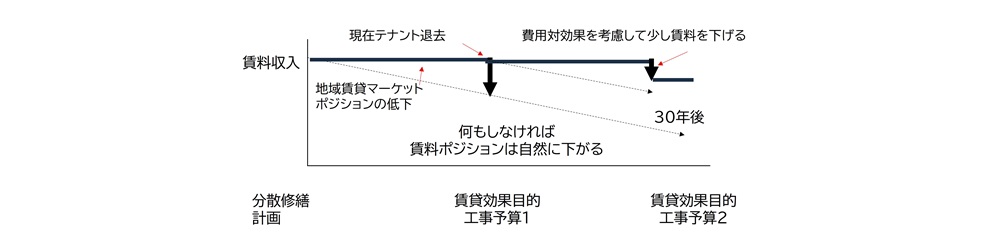

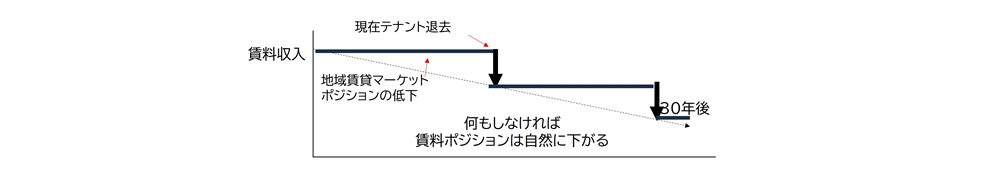

4.3 賃料ポジションは、経年とともに自然に下がる

賃料ポジションは、10年後20年後と経年を経過すれば、自然に下がる。賃料ポジションが下がるとは、自物件のライバル物件が、より賃料の低い水準のビルになる事だ。

これは築年数が上がるから賃料ポジションが下がるのではなく、築年数と共に、室内や建物設備機能が古臭くなり、美観や清潔感を失い、また現在のトレンドと比較して機能不足だったり無いといった、マイナス要素が増えるから賃料ポジションが下がる。

ただ実際の賃料は、地域賃貸マーケットの相場の上下による底上げ底下げがあり、賃貸ポジションの下落に比例しないことに留意したい。

4.4 賃貸効果目的工事による賃料アップ

こうした経年による賃料ポジションの下落の原因となる問題を解消し、域賃貸マーケット内の賃料ポジションをアップする一般的な方法が、賃貸効果目的工事だ。つまり、賃貸効果目的工事は、自物件がライバル物件に負けている点を改善し、自物件が選ばれるようにする事だと言える。

br>

ただし、賃貸効果目的工事は、投資すれば比例して賃料アップ出きる類のものではない。テナントがライバル物件より自物件を選びたくなく内容の賃貸効果目的工事を行う事で、賃料アップが実現する。投資効果がないリスクも高い。留意点が2つある。

4.5 賃料アップには限界がある

留意すべきその1は、賃料ポジションアップには上限がある事だ。上限内でも、賃料ポジションのアップがやりやすい場合とそうではない場合がある。

一般に物件が本来の水準より状態が悪く賃料ポジションが下がっている場合、状態を改善すれば、容易く賃料は元のポジションに戻る。しかし既に上限に近い賃料ポジションの場合、相当な投資をしなければ、更に上げるのは難しい。

4.6 賃料をアップの効果も永遠ではない

留意すべきその2は、賃貸効果目的工事で一度賃料アップを果たしても、効果は永遠ではない事だ。またそこから経年共に、下がってゆく。そして入居テナントが退去したら、またその時の地域賃貸マーケットの相場と賃料ポジションで決まる賃料で評価される。リフォーム業者等が言う費用対効果は、ここを教えてくれないため、自分で効果期間を見積もる必要がある。

4.7 目指すはベストな長期安定賃料

だから例えば、高額リノベーションや目立つ高額内装の賃貸効果目的工事で上限いっぱいに賃料を上げても、テナントは数年で退去するかもしれないリスクは無視できない。新しさを選ぶテナントは、しばらくすると次の新しさを求めがちだ。

賃貸で目指すのは、長期の安定賃料だ。すると、

- 地域賃貸マーケット内ポジションが下がりにくい(ライバル物件が少ない)

- 物件の特徴を評価して選んでくれる

- 少ない賃貸効果目的工事で高い効果が出る

5 賃貸方針の3費用対効果が高い賃貸効果目的工事

賃貸経営の基本方針の3の費用対効果が高い賃貸効果目的工事は、正直安定ビル資産経営の永遠の課題だ。どうすればより低予算で、より高い賃料効果が出るのか?永遠に考え続ける事になる。

賃貸効果目的工事の検討は、

「物」現在の物件の強みに何を加えるか?

「数字」予算と費用対効果

「営業」テナントに選ばれる効果はあるか?

の3点セットが必須だ。十分な考慮が足りなければ十分な費用対効果が出ない失敗リスクも高いため、基本の考え方及び、賃貸効果目的工事予算の上限の考え方、更に費用対効果の使い方を確かめておく。

5.1 賃貸効果目的工事の例

賃貸効果目的工事は、例えば次のような対象だ。

貸室やフロアで必要な工事は、数に注意する。

5.2賃貸効果目的工事を検討の準備

賃貸効果目的工事で、無駄なく費用対効果を上げるためには、まず次の2つの分析が重要だ。

- そもそもターゲットテナントにとって何が自物件の強みなのか?

- 何が、より上のライバル物件との競争で負ける要因になっているのか

5.3 具体的にどう改善すれば、効果があるのか?

具体的にどう改善すれば、効果があるのか?は簡単に分かれば、誰も苦労をしないところだが、考えるべきは、「地域賃貸マーケットの中のターゲットテナントは、自物件がどうなれば、目標賃料のライバル物件との比較検討で、ライバル物件ではなく自物件を選ぶのか。」だ。 アイデアを増やすためには、

- ターゲットテナントの選好性をより深く理解する

- ライバル物件の強みをターゲットテナント目線でより精緻に分析する

- 他の様々な物件を参考に見て、アイデアを増やす

5.4 賃貸効果目的工事予算の上限を意識する(数字)

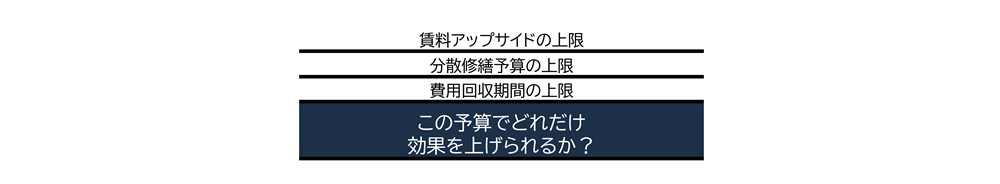

賃貸効果目的工事の中身は時間をかけて考えるとして、過剰投資リスクのストッパーとして、工事予算の上限を決めておこう。工事予算上限は次の3つの数字の上限を検証して、うち一番低い数字を採用する。

①アップサイド賃料の上限

賃貸効果目的工事で工事をしなかった場合と比べてアップできる賃料は、地域賃貸マーケットの中で上限がある。築古中小ビルがどんなに頑張っても、新築Aクラスビルの賃料水準は無理だ。上限は、地域賃貸マーケティングで調べる。

② 分散修繕工事の予算上限

収益物件は、30年総工事予算から、賃貸効果目的工事が使える予算上限は、建物使用に必用な必須工事を先に確保したその残りだ。しかも賃貸効果目的工事は、部屋毎に必要な工事は部屋の数、トイレ・給湯室はフロアの数等、数にも留意して、各工事の予算上限を決める。

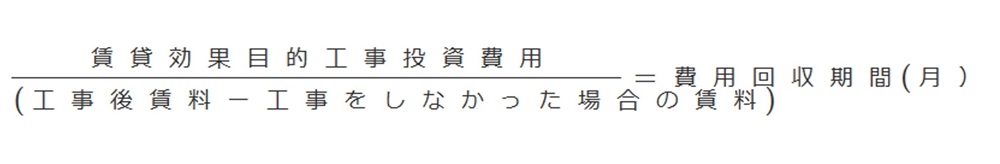

③ 費用回収期間

経営観点で重要な数字が、費用回収期間だ。 例えばテナントが10年程度で入れ替わるビルで、入替りの都度必要な工事で費用回収期間が10年を超しては、実質費用回収が出来ない。早期退去のリスクも考慮すれば、2-3年で回収をしたい。つまりその金額が、費用回収期間から考えた予算の上限だ。 計算方法は次の通りとなる。

賃貸効果目的工事予算 /(月額目標賃料ー月額現在賃料)x12 = (年単位)

5.5 賃貸効果目的工事予算の削減を検討する

賃貸効果目的工事予算の上限を計算すると、こんな予算では何もできないと、思われるかもしれないが、ここからが予算削減のための頭の使いどころだ。予算ありきで、ターゲットテナントの顔を思い浮かべながら頭をしぼるとアイデアが出てくるものだ。内装工事等は自分で出来る事もある。

5.6賃貸効果目的工事案の比較検討(費用対効果の比較)(数字)

工事予算上限内で、改善の費用対効果が高そうな案がいくつかでてくると、比較検討する事になる。その際に「数字」検討として使われるのが、「費用対効果」だ。この費用対効果は、リフォーム等業者も使うが、これは単体で使っても意味がない。将来の実現度がわからないからだ。費用対効果は、自分で検討した(つまりある程度将来の考え方が同一の)複数案の数字面を比較し、選ぶために使う。 ただもちろん、数字だけでは決められず、「実現性」と数字の「費用対効果」をそれぞれ比較検討して、「実現性が高く」かつ「費用対効果も良い」案を選ぶ事になる。

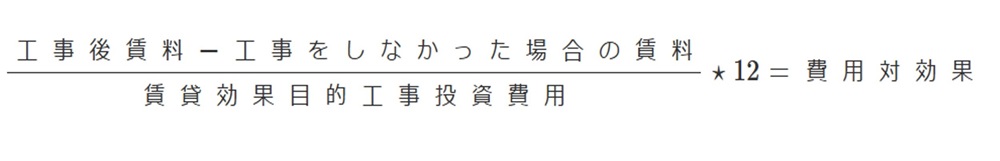

■ 費用対効果の計算

費用対効果の計算は次の通りだ。

(月額目標賃料ー月額現在賃料)*12 /賃貸効果目的工事予算

5.6賃貸効果目的工事案選びは、「実現性」で

数字の比較検討は分かりやすいが、やはり問題は「実現性」の評価だ。 1案の実現性は、断定できずとも、複数案の比較検討で、どちらがより「想定賃料でテナントに選ばれそうか」を評価す事はできる。自信がなければ、管理者や知り合いの不動産業者の意見を聞く事もできる。この実現性の評価では、賃貸効果目的工事対象だけを考えるのではあんく、部屋、建物、物件情報の全てが、想定賃料で選ばれる物件になっているかの観点で考える。

6 30年賃貸経営計画の作成

仕上げに、ここまで考えた賃貸方針を、30年賃貸経営計画に落とし込む要点を、ここで確かめる。

30年賃貸経営計画の目的は、ベストな賃料収入を見つける事ではなく、建物アセットマネジメントとして、長期目線で

将来の賃料収入>>(建物使用維持に必要な工事+賃貸効果目的工事)

実現の可能性が高い(実現できないリスクがなるべく低い)賃貸経営の基本方針つまり、

1どのような用途

2ターゲットテナント

3費用対効果が高い賃貸効果目的工事

4目標とする将来賃料

を見つける事だ。尚、将来賃料はリスクを考えてなるべく保守的(低め)に見込む。

6.1 30年安定ビル資産経営一般的な形

普通の現在賃貸方針の継続では、30年賃貸経営計画の将来賃料は、次のように賃貸効果目的工事とペアになる。

賃料は、テナントとの賃貸借契約期間中は、固定だが(変動型を除く)、テナント退去のタイミングで、地域賃貸マーケットの相場で再評価される。ここで、退去時期の想定(テナントサイクル)、その時の賃料ポジション評価、並びに賃貸効果目的工事を行うかどうか、行う場合はその予算と賃料効果を評価する。

6.2 テナントサイクルを想定し、テナントサイクル毎に賃貸効果目的工事等を行うか行わないかを決める

30年賃貸経営計画では、テナントサイクル毎に、賃貸効果目的工事等を行うか行わないかを決める事になる。重要な事は、目先の賃料収入の過多にこだわるのではなく、目的が、

将来の賃料収入>>(建物使用維持に必要な工事+賃貸効果目的工事)

が、なるべく賃料収入が大きく、かつなるべく実現可能性がある(実現できないリスクが低い)将来維持したい賃料水準を見つける事だと忘れない事だ。

6.3 テナント退去時期をどう想定するか:テナントサイクル

テナントの退去時期は、テナント回転のサイクルを決めて見込む。

自ビルに入居したテナントがどのくらい長く入居続けるかは、ある程度傾向がある。数年で入れ替わるビルもあれば、一度入居すると10年20年そのままのビルもある。だから5年10年といったテナント回転の期間を見込み、その終了時をテナント退去・入れ替わり時期と想定する。

6.4 賃貸効果目的工事を行わない場合の賃料ポジション下落を想定

テナントサイクルの終わりで、最初に賃貸効果目的工事を行わない場合の賃料ポジションを想定する。

賃料ポジションの想定は、4 自ビルの賃料をどう決めるかの通りだが、ベースとなる賃貸マーケット相場の変動は、予測が出来ないため、保守的に現行より低めを見込んでおく。インフレ圧力は、費用と相殺と考えて、よほど考えがあれば別だが、原則は見込まない。

6.5 賃貸効果目的工事と、行った場合の賃料ポジションを想定する

賃貸効果目的工事の考え方は、5賃貸効果目的工事をどう考えるかの通りだが、計画作成の時点では、5賃貸効果目的工事をどう考えるかの費用上限内で、

賃料ポジションアップVS賃貸効果目的工事費用

の関係を検討する。当然だが、賃貸効果目的工事の可能性は1つではなく、無数にある。

将来の賃料収入>>(建物使用維持に必要な工事+賃貸効果目的工事)

の実現が期待できる主だった案に対して、どの程度の賃料ポジション効果があるかを、評価する。ここでの賃料ポジションとは、それぞれの案で、どの賃料ポジションのライバル物件に勝てるだろうか?という具体的な検討に基づくものだ。

また同時に、実現しやすさ(実現しないリスクの低さ)も比較して評価する。

選ぶのは、一番実現可能性が高く(実現できないリスクが低く)、賃料効果がベストな案だ。

(実現しなければ取らぬ狸の皮算用ではすまない。)一度検討して終わりではなく、何度も見直したい。

6.6 賃貸マーケット相場が悪い時の代替え案も考えておく

また、地域賃貸マーケット相場の悪化に備えた、プランBも計画しておきたい。プランBは、賃料下落幅が大きく、賃貸効果目的工事を投下しても、思うように賃料を上げられない。一般的なプランBは、こうした状況では下手な投資はせずに、激安賃料の短期定期借家契約でテナントを入れて、相場が回復してから改めて賃貸し、賃料を上げる。

6.7 大きな用途変更やオペレーション導入等がある場合

ちなみに大きな用途変更やオペレーション導入等を予定する場合だが、こうした場面では準備と工事期間を見込む必要がある。同時に、管理等費用側の変化、必要費用の支払い等、30年安定ビル資産経営全体の影響ももれなく見込む。

6.8 賃貸経営の全体像

ところで、ここで賃貸経営の全体像を見ておこう。30年賃貸経営計画の中で賃貸方針としてベストな賃料収入を考えるが、賃貸経営としては、これを実現し、保つ全てが含まれる。

7 収益ビルの30年分散修繕計画作成の留意

30年分散修繕計画の作成は、既に 30年分散修繕計画の作成で考えているので、ここでは繰り返さない。収益ビルとしての特徴のみを、補足する。

7.1 収益ビルの30年分散修繕計画

収益ビルでも、分散修繕計画作成の流れは次の通り変わらない。30年分散修繕計画の作成の作成の通りだ。

そして、分散修繕の基本方針は、30年賃貸経営計画で方針が決まっている。

1自分の総工事予算・・・将来賃料収入見込みで決まる

2何の工事が必用な(効果がある)のか・・将来見込み賃料の賃貸マーケットポジション維持に必要な工事

3自分の低予算水準・・・将来賃料収入見込みを実現できる水準

4自分のリスク許容度・・テナントの許容度

7.2 収益ビル分散修繕の総工事予算

賃貸方針の 1自分の総工事予算は、机上では簡単だ。原則は、

財源である賃料収入の5%-10%

ただ当然だが将来賃料収入見込みは、分散修繕(特に賃貸効果目的工事)が成功したらの話だ。成功しないリスクも当然にある。だから多少保守的(低め)にみておくことをお勧めする。

7.3 収益ビルの分散修繕の対象となる資本的支出工事

収益ビル分散修繕の特徴は、

30年賃貸経営計画の作成3 基本方針2何の工事が効果があるのか 及び4 基本方針3自分の低予算水準 準備編で考える対象工事にある。つまり、

考えるべき将来の建物使用者は、→将来のターゲットテナント

目指すべき30年後のビル像は、→将来のターゲットテントに見込み賃料で選ばれるビルの在り方

だ。そしてこの実現を考える時、考えるべき資本的支出工事には2種類ある事に、留意をしなければいけない。

- 建物の使用に必要な基本工事(電気、給排水、外壁、消防、セキュリティー、エレベータ、耐震災害対策等)

- 賃貸効果目的工事

7.4 収益ビルの30年分散修繕計画検討

収益ビルの30年分散修繕計画の検討は、5 基本方針3自分の低予算水準 検討編の通りだ。工事予算の削減ポイントも、基本方針3自分の低予算水準 個別工事編 PLUS 2何の工事が必用な(効果がある)のかの通りだ。 目指す賃料水準を維持するために必要な工事は、簡単には予算削減ができない。目指す賃料水準は維持したままで、より費用対効果の高い工事(内容)を厳選していく。ただし、収益ビルの場合は、部屋単位で工事を行う事も多い。例はこの次に紹介するが、例えば空調交換なども、まとめて全部計上ではなく、自然に分散させる事になる。 難しい場合には、最悪、賃貸経営計画に戻って、予算内の分散修繕で実現できる水準に、将来の賃料収入見込みを下げる事になる。

7.5 収益ビルの30年分散修繕計画の工事サイクル

7 基本方針4自分のリスク許容度 の通りだが、収益ビルでは、テナント退去時しかできない工事がある事に留意が必用だ。これは賃貸効果目的工事の他に、例えばテナント室内しかアクセスできないパイプスペースや、空調、窓サッシ等も含まれる。 こうした工事では、本来の工事サイクルに近い、テナントサイクルで、工事費用を想定する事になる。ただ実際には早くなる可能性もあるため、可能な限り、早い方で想定をしたい。

7.6 見直し・バリエーションは賃貸方針から

収益ビルの30年分散修繕計画作成も、多くの案のバリエーションを作成し、その比較検討をする。バリエーションや見直しでは、賃貸方針そのものを見直す場合もあるだろう。 そうして、安定ビル資産経営として、

将来の賃料収入ー(建物使用維持に必要な工事+賃貸効果目的工事) =ベスト

になる分散修繕の基本方針

1自分の総工事予算

2自分の低予算水準

3自分のリスク許容度

4何の工事が効果があるのかを、具体的な

- 何の工事をする/しない

- どの程度の機能性能グレードが必用

- いつ頃なら遅すぎず早すぎないか

- 建物の全体を考える

- 将来の結果を考える

- 工事に優先順位をつける

8 安定ビル資産経営計画の仕上げ

30年分散修繕計画作成では、 8 リスクの分散を確かめ、計画をまとめるで、リスクの分散を確認して計画をまとめたが、安定ビル資産経営計画の作成では、賃貸経営計画と分散修繕計画を統合した「安定ビル資産経営」として、リスクが高まらず、現在のビル資産経営が永久利益資産になる事を確かめる。

8.1 安定ビル資産経営とは

安定ビル資産経営とは、「数字」「物」「賃貸」面が全て「安定」している状態を言う

(ちなみに安定は一定とは違う。多少変動や下落等傾向があっても、長期傾向が見えているのが、安定状態だ。)

安定ビル資産経営は、

・事故を起こさず 「物」

・賃貸を継続 「賃貸」

・負債を作らず 「数字:BS」

・利益を維持する 「数字:PL」

4つが満たされる。

8.2 安定ビル資産経営のストーリー

これを実現する安定ビル資産経営サイクルを確かめる。

具体的には、次の3つの観点で、安定ビル資産経営のストーリーに破綻がない事を確かめる。破綻があればまた最初から見直さなければいけない。

具体的には、次の3つの観点で、安定ビル資産経営のストーリーに破綻がない事を確かめる。破綻があればまた最初から見直さなければいけない。

8.3「数字」のストーリー

30年安定ビル資産経営計画表は、数字「利益」のストーリーだ。

賃料収入のストーリーと分散修繕が、数字で繋がり、毎年十分な利益が残る。そのためには予算が準備できてから資本的支出工事を行う分散修繕の基本系は大原則である。

8.4「物」のストーリー

「物」のストーリーは建物の状態を指す。築古ビルは年々建物設備機能や内装等が経年劣化する。それでも建物全体として、常に5.8 物と営業:部屋・建物・物件情報全てが想定賃料で選ばれる物件になっているか?で想定した想定賃料で選ばれる物件状態であり続けなければいけない。

ここでは、 30年分散修繕計画の作成の8.4 最終の物リスク確認を行う同様に、自ビル建物設備機能状態の色分けが役に立つ。つまり、各建物設備機能を30年にわたり、

無色:工事サイクル内

黄色:工事サイクルを過ぎた

赤:リニューアルトリガー状態を超えている

と色をつける。時に赤が長期化若しくは増えるタイミングがあるかもしれないが、自用では我慢するだけだが、収益物件の場合はそうはいかないので、早期解消できるように、調節をする。

8.5「賃貸」のストーリー

「賃貸」のストーリーは、賃貸経営のストーリーだ。つまり

地域賃貸マーケットの中で、空室が出たら、時に応じて賃貸効果目的工事を行い、目指す想定賃料で次テナントが入るサイクルが繰り返される。これは同時に、地域賃貸マーケット動向を含め、他のライバル物件に対してどのように勝ち続けるかのストーリーでなくてはいけない。

8.6 安定ビル資産経営サイクルを確かめる

理想的な安定ビル資産経営のストーリーは、安定ビル資産経営のサイクルを作る。これが永久利益資産のサイクルだ。

一度安定ビル資産経営のサイクルが出来ると、サイクルのモーメンタムで楽に安定ビル資産経営を維持できる。AをしたらBの結果で・・と言えるほどビル資産経営は単純ではないが、大きな流れで安定ビル資産経営のサイクルがある。安定ビル資産経営のサイクルが感覚として掴めるようになると、問題が発生した時には安定ビル資産経営のサイクルに戻るように対応するだけで、現在建物資産は永久利益資産であり続ける。

8.7 30年安定ビル資産経営計画の出来上がり

そうして30年安定ビル資産経営計画が1つ出来あがる。とはいえ1つ作成すれば終わりではない。

8.8 沢山のストーリーを比較検討から、ストーリーを選ぶ

より少ない資本的支出工事投資で、よりベストな将来安定賃料収入を作るストーリーが、最初からわかる天才はいない。築古ビル資産経営者の建物アセットマネジメントとは、自分で常にいくつものストーリーを考え、比較検討し、より低予算低リスク高費用対効果のストーリーを選び続ける事だ。そうして気が付いた100年200年安定ビル資産経営が実現している。

8.9 建物長寿化プランの作成

また分散修繕計画部分では、 9 付録:自ビル100年長寿化プランの作成の建物100年長寿化プランの作成も、お勧めする。

TOPに戻る

→ 縮小時代に豊かさを作る住宅,マンション,中小ビル,社会的インフラストラクチャー等永久資産化

→ マンション・中小ビルを永続資産にする30年分散修繕計画作成

→ マンション・中小ビル等を永続資産にする分散修繕の実践:30年分散修繕計画作成

→ 住宅・マンション・中小ビル・・建物資産の4面性

個人又は法人の一棟マンション・中小ビル所有者・経営者・後継者の方向けに、低予算で建物老朽化問題を解決して、100年200年価値ある資産として使用続けるための分散修繕の指導、助言他、本格アセットマネジメント思考の導入、古い建物維持及び古い建物の街作りも含めたセミナー等、建物資産所有者の本質お悩みを解決します。 お気軽にご相談ください。初回オンラインお話無料。

お気軽にフォームお問合せ又は1時間の無料オンライン面談をご予約下さい