.

2建物を永久資産にする分散延命

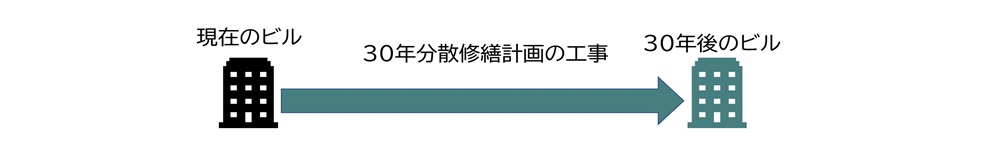

住宅・マンション・中小ビル等建物を永久資産にする分散延命による建物延命工事取り組みを、30年分散延命計画の作成手順を通してご紹介

分散延命で個人も住宅、マンション、中小ビルを永久資産化

先に2 住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等永久資産化が、縮小時代の豊かさを得る鍵で述べた通り、大資本ではない一般が所有する住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等は、永久資産化して子孫に利益を承継し、蓄積できる事に価値がある特別な資産だ。

日本人は建物寿命を言いたがるが、建物は建物の寿命を延ばす工事を繰り返す事でいくらでも長く延命ができる。だから日本でも古い寺社や古民家、町屋や明治時代築ビルも多数存続している。ビルの本場英欧米をはじめ、世界中の(大資本や富裕層、不動産投資家ではない)一般のビル・マンション、戸建て住宅等建物所有者達は、築50年はおろか築100年築200年でも世代を超えて建物を引き継ぎ、使用している。公共施設や街のインフラも同様だ。その具体的な方法が、これからご紹介する「分散延命」だ。ただし留意しておきたいのは、「分散延命」は、昭和平成日本人が期待する、お金を払えば問題を解決してくれる「サービス」ではない。「分散延命」は、建物資産所有者が、自ら自分のs頭で考え、自分の所有する建物資産を守り続けるための「考え方」だという事だ。早速見ていこう。

コンテンツ

1分散延命の基本理解

「分散延命」は、特別な専門知識も潤沢な資金も持たない一般の建物資産所有者が、自分の予算で無理なく、建物の使用を続けるために必要な工事を行い、建物を永久資産にするための、建物延命工事取り組みの考え方だ。地震国や木造建築文化といった、自然環境や文化環境に依存するものではなく、世界中の他の地震国や木造建築文化国でも実践されていて、もちろん日本でも実践できる。ただしその考え方を理解するためには、「建物を資産として長く使い続けるために必要な工事」 の正しい理解が欠かせない。

1.1 資本的支出工事は建物アセットマネジメントとして判断する

分散延命は、建物をまとめて工事せずに、建物の使用を継続しながら必要な工事を個別に行う。建物の使用を継続するために必要な工事は、資本的支出工事と呼ばれ、普通の修繕工事とは考え方が違う。

1.11 建物を長く使うために必要な工事は個別に行う

分散延命は、建物を長く使うために必要な工事を分散して行う。

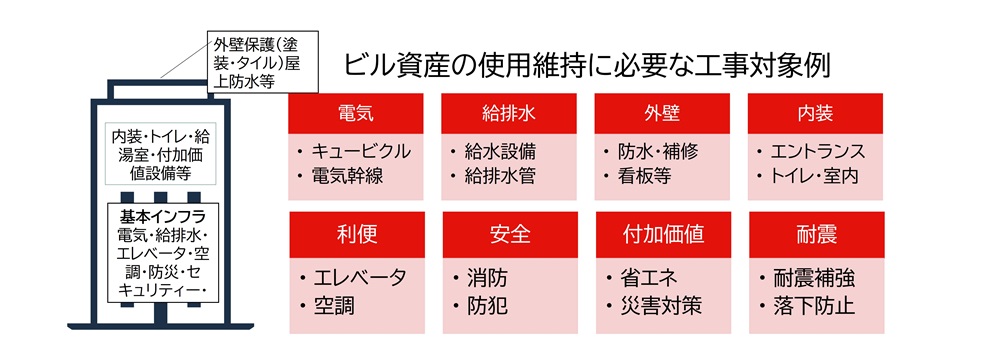

建物は、建物躯体と電気、給排水、外壁といった建物設備機能等の集合体で成り立っている。確かに経年劣化するが、その程度は個々個別で異なる。普通の建物所有者は、経年劣化した建物設備機能だけを、都度交換しているだけで、永久にでも建物が使用ができる。

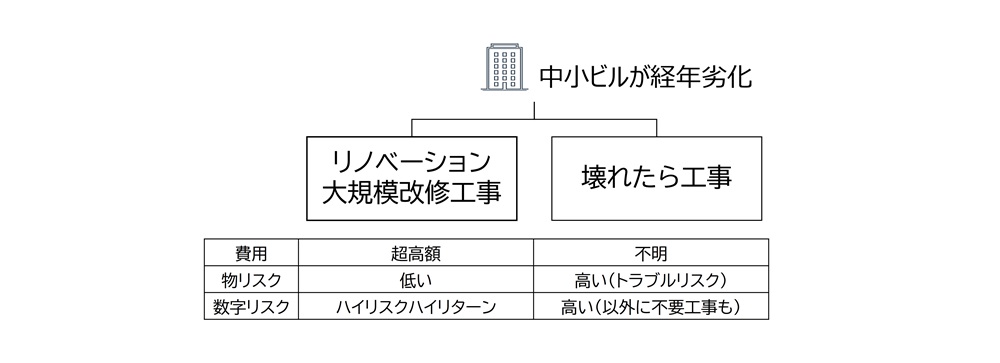

日本では従来、大規模修繕工事、フルリフォーム、リノベーション、大規模改修工事、再生工事等建物全体リニューアル工事ばかりが言われるが、こうした言葉で工事の中身が分からない建築ソリューションは、超高額な大資本や不動産投資家向けのハイコスト・ハイリスク・ハイリターン投資手だ。一般の建物所有者が手を出す物ではない。今まで高額投資手法しか言われなかった事が、日本の建物が寿命になる原因だったのだ。

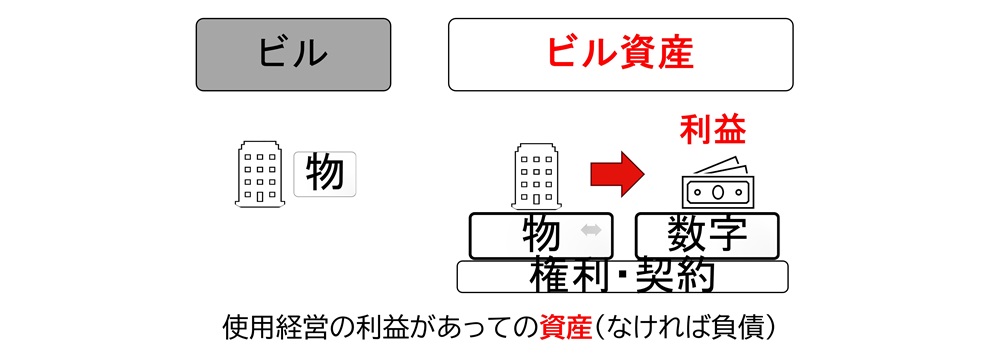

1.12 建物は資産でなければ長く使えない

とはいえ個別に工事をすれば、何の工事をしても良いのではない。建物を長く使用するための原則は、「建物は資産でなければ長く使えない」事だ。建物は物だが、所有者にとっては、建物は土地と一体の資産だ。所有者にとって「建物が資産ではない」とは、負債になる事だ。これでは長く持ち続けられない。建物資産の負債には2種類がある。必要な工事を行わず、ボロボロ廃墟になり、使用の利益を産まないどころか税金や管理費だけかかる物の負債化と、必要な工事にお金をかけすぎて、負債を作る数字の負債化だ。

つまり建物を長く使うためには、建物を負債にしない適度な低予算で建物を長く使うための工事を考えなければいけない。

1.13 建物を長く使うために必要な資本的支出工事は、修繕工事とは違う

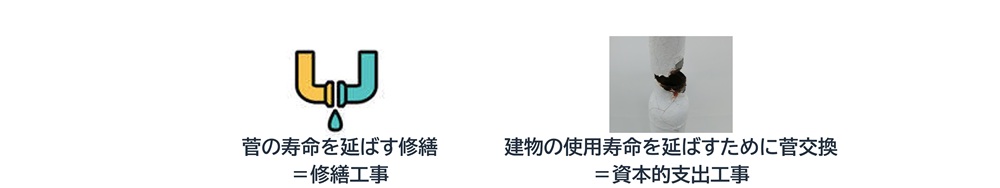

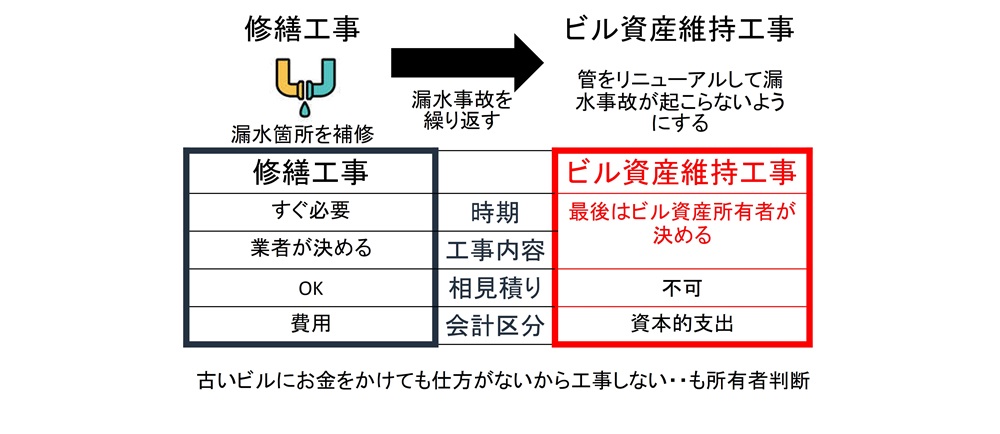

分散延命の対象となる建物を長く使うために必要な工事は、会計用語で資本的支出工事という。これは修繕工事とは違う事を区別しなければいけない。

修繕工事は、建物設備機能等のトラブルを直して、機能を回復する工事をいう。一方資本的支出工事は、何度もトラブルを起こす建物設備機能等の更新等、固定資産の修理や改良によって、その資産の価値を増加させたり、使用可能期間を延長させたりする支出を指す。

1.14 資本的支出工事と修繕工事の本質的な違い

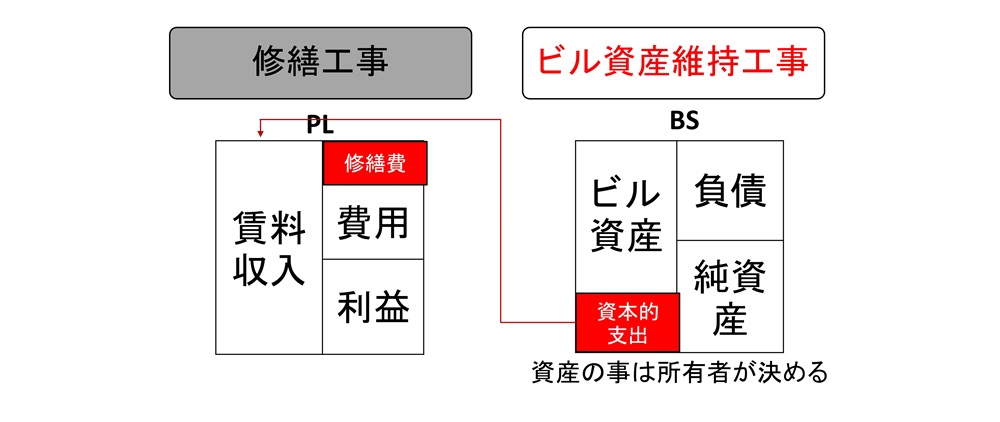

更に大きな違いは、修繕工事は、管理(プロパティマネジメント)として判断し、PLの修繕費で全額費用化される。一方資本的支出工事は、建物アセットマネジメントとして判断し、費用は一旦BSの資産の部に入り、その後減価償却期間をかけて毎年少しづつ減価償却で費用化される。

資本的支出工事は、資産にかかる事だから、建物資産所有者が建物アセットマネジメントとして判断する。これが非常に重要だ。

1.15 管理だけでは足りない、建物アセットマネジメントとは

日本でビル経営と言われているのは、管理(プロパティマネジメント)だ。管理は、収益の最大化を考える。(自用の場合は、借りた場合の家賃を賃料収入と想定する。家賃を払わずに済んでいる事を収入と見做す。)建物が新しい間は、建物の劣化は問題にならないから、せいぜい修繕工事であり、その間の建物の経営や管理は、管理(プロパティマネジメント)だけで事足る。

これに対して建物アセットマネジメントは、建物が資産としてずっと安定した使用の利益を産み続ける事を目指す。そのために、経年と共に問題となる建物設備機能等の経年劣化や機能不足に対して、なるべく少ない予算で効果的に「資本的支出工事」を投下して、安定した使用の利益を維持する。この「資本的支出工事」の判断が、建物アセットマネジメントのメインである事は言うまでもない。

1.16 建物アセットマネジメントの主テーマはリスクを上げない事

通常アセットマネジメントは、機会とリスクの管理と言われる。安定を保つ建物アセットマネジメントでは、リスクを上げない事が、その主のテーマとなる。

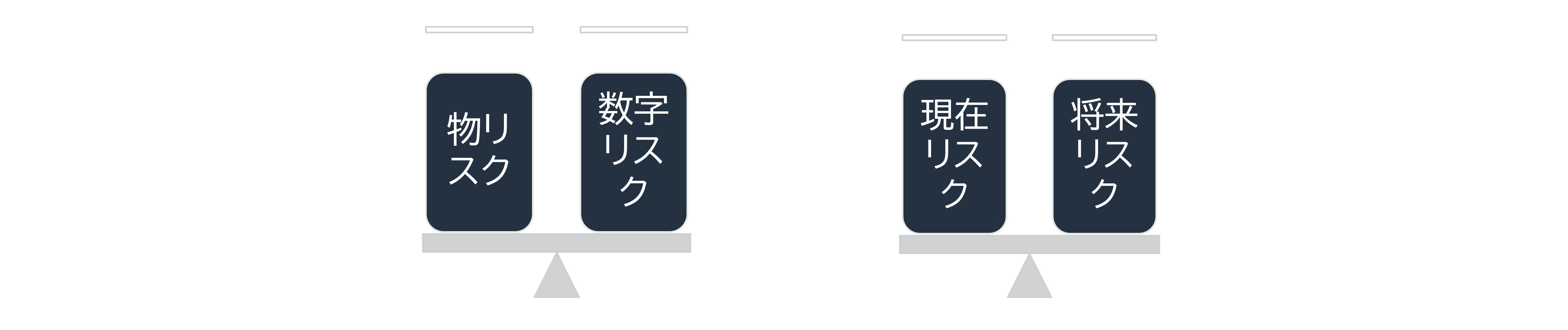

1.17 物リスクと数字リスク・現在リスクと将来リスク

土地と建物の資産では、権利の問題は別に扱うとして、問題になるのは、物の負債化リスクと数字の負債化リスクだ。両者は片方のリスクを下げようとすると、もう片方のリスクが高まる性質がある。例えば物のリスクを高めないために、高額な工事を行うと、数字のリスクが高まる。

このリスクペアは、もう一つのリスクペアも作る。それは現在のリスクと将来のリスクだ。現在の数字のリスクを高めないために、必要な工事を行わなければ、将来物のリスクが更に悪化して、対応に余計に費用がかかるようになる。

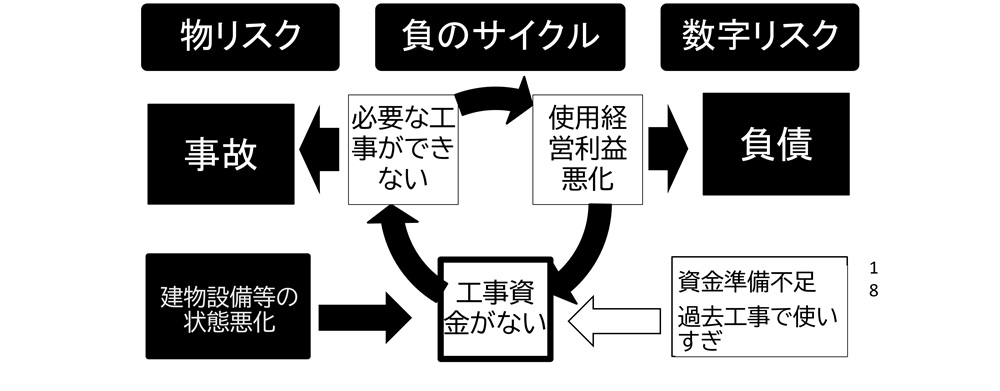

1.18 負のサイクルに陥る事だけは避けなければいけない

古い建物資産を維持していれば、何等かのリスクが高まる事がある。多少は容認されるが、問題hあ負のサイクルに陥る事だ。リスクの高い建物設備機能等が増え、対応の数字のリスクも上がると、お手上げになる。これは絶対に避けなければいけない。

1.19 相見積もりは厳禁

ところで資本的支出工事には、重要な留意点が一つある。それは相見積り禁止だ。

近年日本では、工事に相見積もりは、利口な工事発注者なら積極的にやるべき事だと考えられている傾向もあるが、それは修繕工事の話だ。漏水を止めるだけなら、どの業者がやっても結果がさほど変わらないから、見積書を比べて安い業者を選んで構わない。けれども資本的支出工事では、専門工事業者に考えてもらわなければいけない。こうした場面で、安いだけで選べば安かろう悪かろうは当然だ。良し悪しが分からないからといって、相見積りと称して、A業者の見積書や提案書をB業者に見せる事は、企業秘密の盗難行為でしかない。極端な値引き要請も弱者いじめだ。現状日本の一般の建物所有者では、そうした行為が横行し、気に入らないとぼったくりだと被害者ぶるから、これでは高額なフィーを取る建築業界しか相手にしてもらえないのは当然だ。

自分の建物資産を永久資産にするためには、まず今までのこうした姿勢を捨てなければいけない。

1.2 分散延命の考え方

これを分散延命では、どう実践するのか?

1.21 低予算は低リスクの結果

まず最初に留意をしておきたい事は、分散延命が低予算である理由は、低リスクを考えた結果であって、低予算そのものが目的ではない。

建物を使用続けるために必要な工事を行い、それでも将来の数字リスクを高めないためには、極力低予算を方針とする事が一番合理的だ。そして、資本的支出工事を低予算で行うほど、長期的に残る使用の利益も大きくなる。とはいえ実際に物のリスクを高めず、将来も使用の利益を産む状態で建物を維持続けるのは、簡単ではない。どう考えるのだろうか。

1.22 分散延命には基本系がある

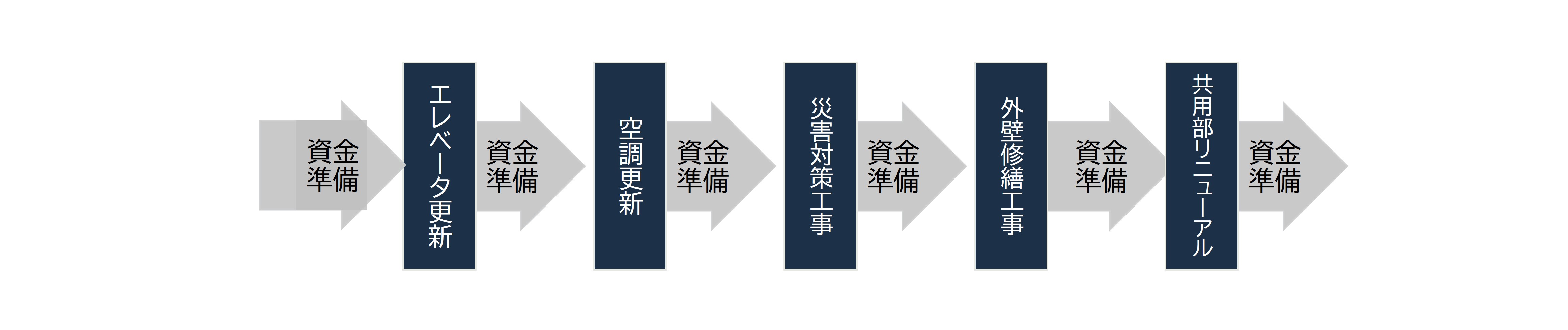

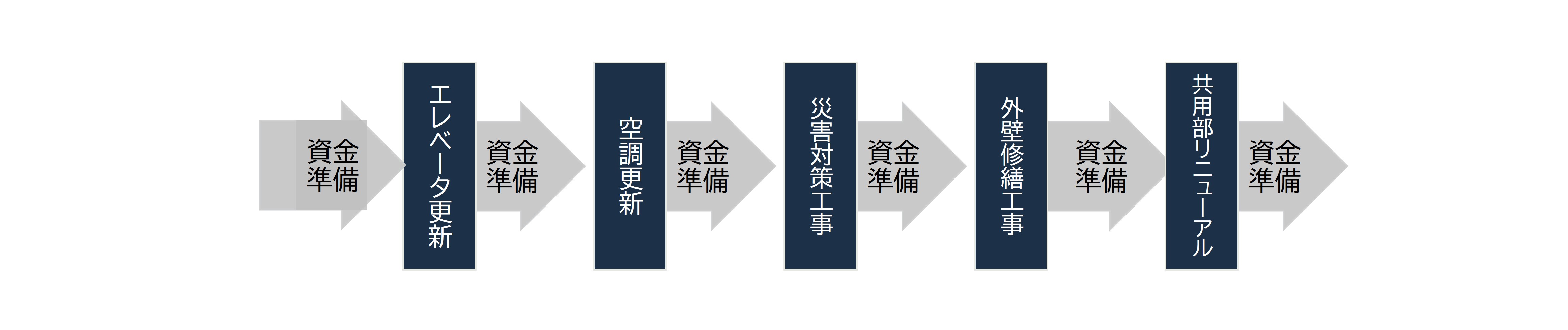

分散延命の工事取り組みには、基本系がある。予算を準備して工事をする。工事が終わったら次の工事の予算を準備して、また工事をする。工事スタイルだ。

このパターンを守る限り、現在の数字のリスクは高まらない。もちろん時には、緊急工事や予算が足りず借入金をしてでも工事が必用になる場合もあるかもしれないが、時間をかけて解消すれば問題ない。ただ、このパターンを優先させて、他の必要な工事を後回しにすれば、将来の物と数字のリスクを高める。だから分散延命の基本系は、もう少し考える事を考えなければいけない。

このパターンを守る限り、現在の数字のリスクは高まらない。もちろん時には、緊急工事や予算が足りず借入金をしてでも工事が必用になる場合もあるかもしれないが、時間をかけて解消すれば問題ない。ただ、このパターンを優先させて、他の必要な工事を後回しにすれば、将来の物と数字のリスクを高める。だから分散延命の基本系は、もう少し考える事を考えなければいけない。

1.23 分散延命は自分の予算

もう一つ分散延命で数字リスクを高めない秘訣は、自分の予算計画で工事をする事だ。工事業者が決める長期修繕計画に自分の予算を合わせるのではない。

決めてもらいたがる日本人には馴染みがない考え方だが、これは建物を将来数字の負債にしないために欠かせない。原則は毎年定額を留保し、そこに余裕があれば一時金を加える。

1.24 資本的支出工事は優先順位の高い工事だけを行う

自分の予算計画で、かつ分散延命の基本系で資本的支出工事を行えば、数字のリスクは高まらない。原理的にはそうだが、物のリスクは別だ。そして物のリスクが高まると、数字のリスクも結局高まる。そうならないためには、分散延命の資本的支出工事は、優先順位をつけて、優先順位の高い工事を行う事になる。単に何の工事をするか、だけではなく工事内容も極力無駄を省いて、低予算を目指す。

1.27 低予算とは、無駄過剰を排除する事

分散延命での、低予算とは、結局工事の無駄や過剰を排除して、本当に必要な工事だけを行う事に他ならない。

より具体的には、次のポイントがある。

①低予算とは、本当に必要な工事対象だけを工事を行う事

②低予算工事とは、過剰な機能設備等を省き、予算に合った専門業者を選ぶ事

③長期の低予算とは、遅すぎず早すぎない工事タイミングを選ぶ事

1.28 高い費用対効果こそが、低予算より重要

また予算の削減と同時に重要なのが、費用対効果を高める事だ。もちろん優先順位が高い工事は、効果が高いと言える。ただ「効果」は単に予算をいくら投下したかの数字で決まるのではなく、将来の建物使用者が建物の何をどう拘り、どこに満足を感じるかで違う。

例えばトイレをホテル仕様にしても、そこまで拘りを持っていなければ効果はない一方、時に壁の色や些細な工夫が、好みに嵌り効果を産む事がある。賃貸であれば、30年安定ビル資産経営計画作成の地域賃貸マーケティングをお勧めする。

1.29 分散延命工事に取り組む建物資産所有者の考え方

中小ビル・マンション・戸建て住宅、公共施設、あらるゆ建物資産所有者は、建物の延命を考えない。建物を長く使用価値がある資産と考え、だから建物設備機能等を、壊れたら終わりではなく、修繕をしながら大切に長く使用する。事故やトラブルのリスクと勘案して、そろそろ限界と判断すると、建物としての方針を決める。この時、建物全体を長期的に考え、自分の予算及び建物の将来の使用を考え、また他の工事予定も考慮して、将来のリスクを高めない事は、特別意識せずとも当然の事として考える。そして建物としての方針を決め、工事を行う場合は、資金を準備してから交換や機能追加の資本的支出工事を行う。この繰り返しだ。

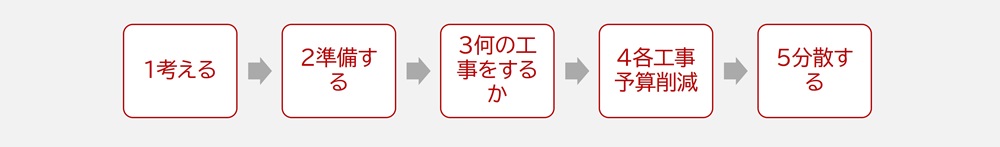

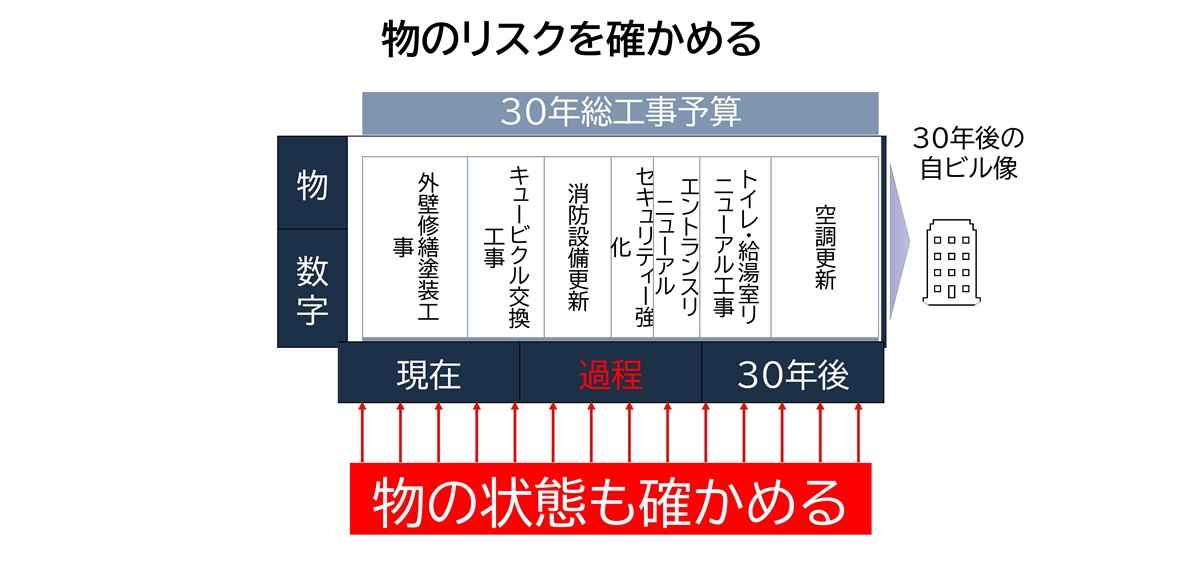

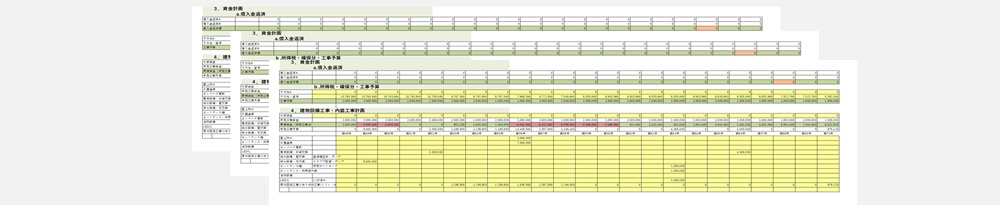

1.3 30年分散延命計画の作成

分散延命の考え方を身に着けるのに、昔は長い経験と多くの失敗で養う勘を要したが、現在ではパソコンの表計算ソフトで30年分散延命計画の作成を通して、試行錯誤のシミュレーションができる。

1.31 どうするのが良いかは、試行錯誤して検討をしなければわからない

優先順位、費用対効果という言葉は、言うのは簡単だが、何の建物設備機能の工事(内容)が優先順位が高く、何が費用対効果が高いかを考えるのは、簡単ではない、ある程度建物全体を長期で見て、試行錯誤して検討しなければ、誰にとってもわからない。これが出来るためには、最初は、30年分散延命計画の作成が欠かせない。計画の作成を通して、

- 建物に必要な工事を全て考える

- 建物と工事を将来に渡って考える

- 必用な工事に優先順位をつける

1.32 30年分散延命計画

30年分散延命計画の30年は、特に決まりがないが、一般に長期修繕計画や不動産鑑定のDCF法でも使われる期間である。ある程度大きな工事が入り、かつ平準化できる。 経に自建物の建物設備機能等を並べ、横に1セル1年で、30年並べる。その上に資金計画が並ぶ。 試行錯誤やシミュレーションとして使うためには、自動計算式が入っている事が重要だ。 ビルオでは、ご相談者に、マイクロソフトエクセルによる計算式入りフォーマットを差し上げている。

1.33 工事実施計画ではなく予算の配分計画

30年分散延命計画は、工事実施計画ではないので、そう厳密に考えずとも構わない。実際の工事予定は、その時々の建物設備機能等の状態で決まる。30年分散延命計画は、30年総工事予算の配分計画だ。この予算感があると、実際の工事の時も、瞬時に建物の他の工事予定や将来のリスクを考える事ができるようになる。

1.34 工事判断の場面でどう活用するか?

何かの建物設備機能でトラブルが起こり、修繕業者や管理者からそろそろ交換が必用ですよ、と言われる場合でも、30年分散延命計画があると、先にどの程度劣化したら交換するかを決めてあるから、もう少し様子をみる、今交換する、の判断がやりやすくなる。しかも30年分散延命計画を見れば、予算の準備状況や近い時期の建物設備機能等の工事計画も確認できるから、その観点からも今この工事をするか、他の工事予定を調整するか、すぐに考える事ができる。もちろん、どの程度の機能性能グレードを求めるか、どの程度のサービス水準の専門業者に相談をするか、どの程度の予算をかけるか、既に考えてあるから、さほど悩まない。専門工事業者に相談の際には、こうした該当工事の方針だけでなく、建物全体で今後誰がどう使うと考えているか、他の工事をどう考えているか、説明ができるので、専門工事業者もより建物の方針に合った提案ができるようになる。

1.35 30年分散延命計画作成の考え方

30年分散延命計画の作成は、イメージとして30年の自分の総工事予算の箱の中で、 何の建物設備機能等の更新等工事のピースを、いつ頃どの程度の予算幅で入れれば、建物が納得して使用できる状態であり続けるかを、試行錯誤して検討する事だ。 個別の工事の予算配分だけではなく、バリエーションとして、

- 何の工事をどうすればより将来の建物使用者の納得度が上がる良い建物になるか?

- 30年総工事予算を削減したらどうなるか?

1.36 30年分散延命計画の作成

30年分散延命計画作成の手順を、次の流れでご紹介する。すぐにパソコンに向かうのではなく、まず準備として確認や考えるところが非常に重要であり、十分な時間を費やさなければいけない。

TOPに戻る

2 準備

パソコンに向かう前にまず、多少の調べものと、それから建物将来について考える事がある。 考える方は、さっと考えても現実的にはならないので、時間をかけてじっくりと考える。

2.1 準備1:現在と過去

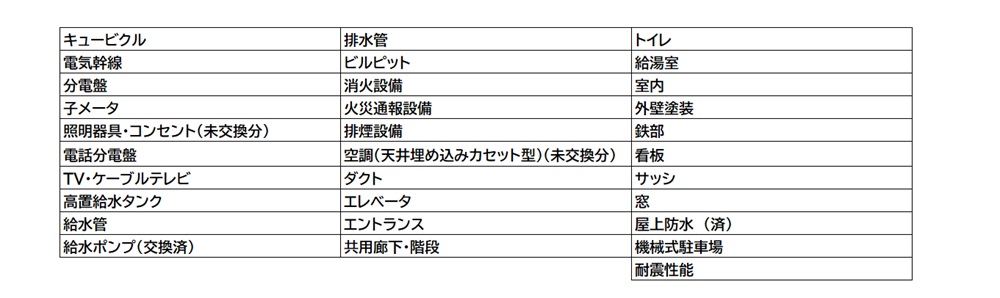

30年分散延命計画作成を考えたら、その準備の一番最初は、現在の建物にある建物設備機能等を全て確かめ、更に過去の資本的支出工事履歴や修繕履歴を確かめる

2.11 現在の建物にある建物設備機能等そのおよその状態を確かめる

最初に、現在建物にある建物設備機能等を一通り確かめて、一覧にしておく。もし長期修繕計画表がある場合は、大まかな対象物の名前だけを拾って、更に内装等を付け加える。ない場合でも、専門家の調査は必要ない。管理者に作成してもらったり、管理者に聞いて確かめる事もできる。

2.12 わかる限り過去の資本的支出工事履歴を確かめる

次に、過去の建物設備機能等更新工事の履歴を確かめる。小さな修繕工事履歴も、あれば物リスクが高まっている建物設備機能等を確かめる事ができる。過去の工事記録表や工事報告書等があれば一番だが、ない場合は、過去の確定申告書書類から、修繕工事費または資本的支出工事費を確かめる。だいたいいつ頃何の工事をしたかがわかれば良いので、どうしてもわからない場合は、記憶でも構わないしなければないで構わない。

2.13 現在の工事準備資金を確かめる

もし建物工事のための資金準備をしてある場合は、現在の工事準備資金額を確かめる。なければないで構わない。

2.2 準備2:将来

現在と過去の調査が出来たら、次は建物の将来を考える。ここは1回考えて終わりではなく、日を改めて何度も何度も考え直す。そうして繰り返す事で、考えが深まる。

2.21 将来の財源

分散延命では、工事準備金としてなるべく毎年定額を留保したい。そのための将来の財源を考える。

賃貸の場合であれば、将来の賃料収入を考える。その方法は、安定ビル資産経営でご紹介している。自用の場合でも、自分の収入であったり会社の収入であったりについて、現在だけではなく将来どうなるかを考える。

2.22 将来の建物使用者を想定する

次に、今後30年の建物使用者を想定する。例えば現在の使用者を想定する場合でも、30年後には30年年を取っている事に留意する。事務所等であれば、事業の性格によって、男性が多い/女性が多い、中高年が多い/若い人が多い、専門職の人/クリエイティブ系の人等やはり特徴が出る。マーケティングのペルソナ手法をお勧めする。

2.23 将来の建物使用者がどのように建物を使うか

今後30年の建物使用者を想定したら、この人がどのように建物を使うかを、詳しく想定する。用途を変更する場合は別にして、同じ事務所、店舗、住居等用途であっても、使用者特徴によって、動線や建物設備機能等の何を重視するかが、違ってくる。そうした拘りが見えてくるまで、具体的に想定をしてみる。

2.24 将来の建物使用者が納得して使用している将来の建物イメージ

今後30年の建物使用者が、納得して使用している建物の将来を、想像してみる。

外壁は?

内装は?

水回り/トイレ・給湯室は?

電気や給排水は何か変わるか?

セキュリティは?

何か付加価値等が付くか?

建物全体を細部まで考える。現状維持でも全く構わない。その場合でも30年分劣化させるか、劣化はさせないか、の違いが出る。

将来の建物イメージは、急に思いつくものではない。また1つではなく、多くのバリエーションがあり得る。これは30年分散延命計画作成後も、考え続ける事が欠かせない。ある日他の建物を見て突然アイデアが沸く事もある。都度考え直す。

TOPに戻る

3 工事の優先順位を考える

ここからパソコンに向き合い、30年分散延命計画のまずアウトラインを作成する。既に分散延命作成の第一歩として、重要なところだ。

3.1 最初の検討対象工事を決める

今後30年で必要と考えられる資本的支出工事を洗い出し、優先順位をつけて、およその費用幅を見積もる。ここで間違えたり見落としが多いと、実現可能な分散延命計画が作れないため、丁寧に進める。3.11 30年分散延命計画表の縦欄を作る

先に2.11 現在の建物にある建物設備機能等そのおよその状態を確かめるで確かめた自建物の建物設備機能等を30年分散延命計画表の縦欄に記入する。

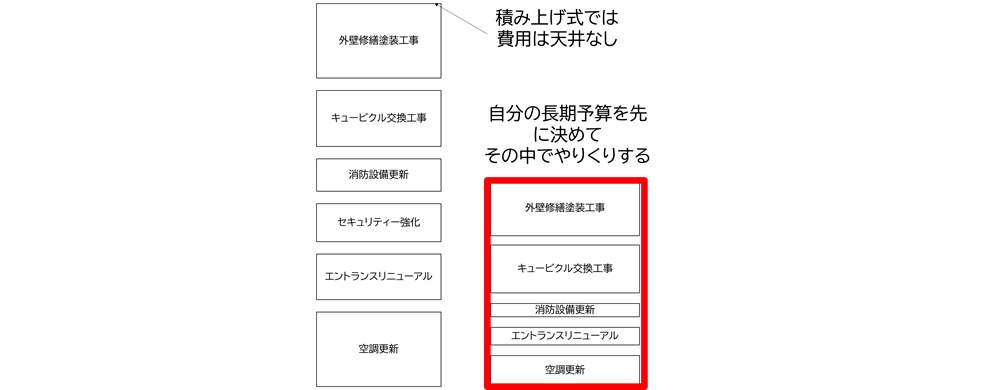

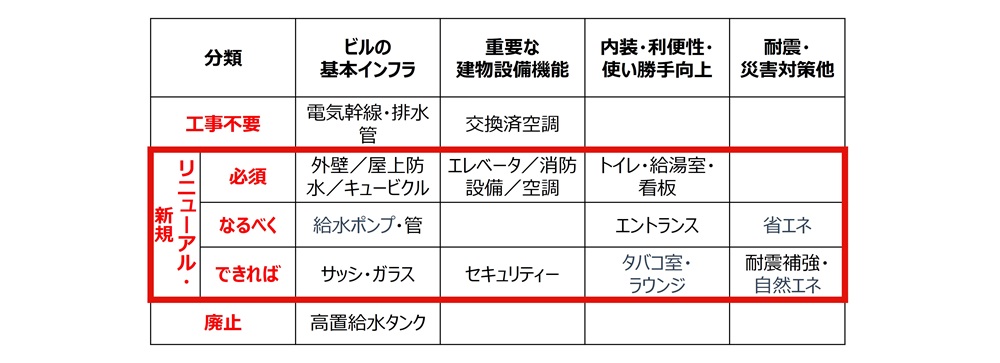

3.12 今後30年の工事方針を分類する

先に確かめた状態を参考に、今後30年の工事方針を次の通りに分類する。後で見直すから、最初はなんとなくこんな感じ、で構わない。

3.13 今後30年での必要工事対象に優先度をつける

30年内に更新等工事対象及び新規工事対象について、優先度をつける。この時4カテゴリーに分類をしておくと、考えやすい。

3.14 優先順位が高い工事対象について、実際の工事名称を調べる

優先順位が高い工事対象について、実際の工事方法、工事名称を調べる。管理者に尋ねるか、インターネットで調べられる時代だ。複数のソリューションや工法がある場合は、あるだけ調べておく。実際に工事の相談をしている時に、新しい提案を受ける事ももちろんあり得るが、ここで大きな漏れがあると、30年分散延命計画で実現できる将来ビル像が大きく違ってくるため、なるべく漏れがないように、注意深く調べたい。

3.15 必要工事の予算目安を調査する

優先順位が高い資本的支出工事対象には、実際の工事名称を確かめ、およその工事予算目安を調べる。専門業者等の調査は必要なく、インターネットや管理者、専門家に意見を聞く。この時点では要因を考えていないため、通常工事予算は、予算幅として把握する。

3.2 30年総工事予算を決める

毎年留保する準備金を決めて、臨時金もあればこれも加え、30年分散延命計画表の上部横欄に記入します。30年総工事予算が仮決まりします。3.21 毎年留保する準備金を仮決めする

毎年留保する準備金を仮決めする。収益ビルの場合は年間賃料収入をベースに、自用、自宅であれば賃貸を想定した賃料での想定年間賃料収入をベースに、 数%~10%を目安にする。 当然現在の建物状態や、地域の賃料水準、によって異なるため、これらは考慮する。また、収益物件の方が賃貸目的効果工事が必用のため、より多く見積もる必要がある。

3.22 全体の30年総工事予算を決める

そこに工事準備金や将来の臨時に工事に充てる予算を加え、30年分散延命計画表に各年度ごとに記入する。それらの合計が、30年総工事予算となる。

3.23 30年総工事予算は何度も見直し、30年総工事予算も削減する

30年総工事予算は、これから分散延命の検討を通して何度も見直し、予算が足りなければ増やす事もあるが、方向としては30年総工事予算を削減する事に努めたい。

工事費用の削減は、経験を積むとより思い切った削減ができるようになるため、30年分散延命計画作成後も何度も見直したい。

TOPに戻る

4 30年分散延命計画の検討

さて、今後30年での必要工事対象に調べた予算を任意でつけて、全て30年総工事予算内に収まれば話は早いが、通常は予算が全く足りなくて動揺する事になる。しかし心配はいらない。ここから、分散延命の本領である、予算削減を検討する。

4.1 30年分散延命計画の検討ポイント

30年分散延命計画の予算削減ポイントをご紹介する。重要な事は、単なる数字操作ではなく、予算を削減するとそれが物の該当建物設備機能等及び建物全体の状態及び30年後の建物の在り方にどのような影響が出るかを、確かめる事だ。30年分散延命計画表の数字は、あくまでも物の建物の状態と一体である事を、忘れない。4.11 30年分散延命計画の検討の流れ

検討の流れに決まりはないが、ここでは次の流れで見ていく。まず30年総工事予算総額内で収まるように、工事予算を削減し、それから更に分散延命の基本系に嵌るように、調整及び予算削減を行う。

4.12 工事予算をどう削減するか

工事予算の削減には、主に次の3点がある。それぞれ確かめる。

4.13 工事対象の削減

工事対象の削減には2つの意味がある。

- 工事の先延ばし

- 該当建物設備機能を更新しない(使えるだけ使って終了する)

4.14 工事予算の中身の削減

工事予算の中身・・つまり工事費用の削減は、これも積極的に行いたい。 具体的な削減ポイントは、「4.4 個別工事予算削減のポイント」でご紹介する。 日本の建物工事は無駄と過剰が多いため、ここも大きく予算削減ができる。 たたしここでも、将来の建物使用者の建物使用への影響の有無を必ず考える。

4.15 工事の先延ばし(工事サイクル)

工事の先延ばしは、予算削減として、最も手っ取り早く多用される方法だが、やりすぎると将来リスクを高めて負のサイクルに陥るため、慎重に考えなければいけない。 具体的な考え方は、「4.3 工事サイクルとは」でご紹介する。最初は、先延ばした場合のリスクを想像する事が難しいが、机上ではリスクが無いので、いくらでも引き延ばしパターンも作成できる。そうして管理者や専門工事業者の意見も聞くようにすると良い。

4.16 常に物への影響と30年後の建物像を確認する

いずれの予算削減でも、既に言及しているが、それが単なる数字調整ではなく、 「3.12 今後30年の工事方針を分類する」が変わる。更に 将来の建物使用者の建物使用と、30年後の建物の在り方そのものも変わる。 だから、必ずこれらを見直してその影響を確かめなければいけない。もちろん将来リスクの高まりにも留意しなければいけない。 例えば30年総工事予算内に工事を収めたけれど、建物使用者が我慢できない水準に建物状態が悪化したり、また、30年は低予算で抑えても、30数年後に工事が集中しては意味がない。

4.17 築古建物としてのグレード・水準を見つける

30年の工事予算の削減では、もちろん数字としての試行錯誤は色々あるが、そこから見つけるのは、単にどの工事をするかしないか、いくら費用をかけるか、といった数字ではなく、その結果として、30年後の将来の築古建物が、全体としてどの程度のグレードや水準を目指すか?どの程度のリスク許容度が許されるか?である。これは、将来の賃料収入(自用の場合は想定での)見込みとも関わる。 元々高級ビルで、相場より高い家賃を取っていれば、築古でも相応の建物設備機能やグレード、低リスクを維持しなければいけない。ただ普通の築古中小ビルで賃料も相応に安ければ、多少建物設備機能にトラブルあっても、賃料相応と考えられる範囲であれば、許容される。

4.18 建物アセットマネジメントとしての考え方

これを建物アセットマネジメントとして考えると、投下資本的支出工事費投資(30年総工事予算)と、将来の賃料収入(賃料水準)の費用対効果がベストな水準を見つけたい。 例え10の投資で100の収入を作るケースと、20の投資で120の収入を作るケースの場合、前者は1の投資で10収入を作り、後者は1の投資で6しか収入を作らない。つまり前者の方が費用対効果が高く、合理的だ。更に同じ100の収入を作るにも、予算を8に削減できれば、1の投資で作る収入は12.5に上げられる。通常この両方のサイクルを回して、より予算を削減する。

- より費用対効果高い案を選ぶ

- 同じ効果でより費用を下げる

4.19 何度も予算削減を見直す

ある程度30年総工事予算で納得できる工事予定が収まったらそれで終わりではなく、30年総工事予算そのものの削減や、他にもっと工事予算を削減できる案はないか、何度も何度も見直して、ブラッシュアップをしていく。

4.2 30年分散延命計画を整える

ある程度30年総工事予算で納得できる工事予定が収まったら、なるべく分散延命の基本系に並べる。4.21 分散延命の基本系に並べてみる

この段階では各工事時期は、工事サイクルになっているが、これを極力分散延命の基本系に並べる。予算を準備して工事をする。工事が終わったら次の工事の予算を準備して、また工事をする。工事スタイルだ。

隣接している工事がある場合は、どちらかを早め、(可能であれば)片方を後ろにずらす。問題は、それでは予算確保が難しい場合だ。

隣接している工事がある場合は、どちらかを早め、(可能であれば)片方を後ろにずらす。問題は、それでは予算確保が難しい場合だ。

4.22 どうしても重なる時

それでも重要工事が重なる場合がある。特に築40年過ぎで今まで大きな工事をしてきていない場合等では、重要インフラ工事が重なりがちだ。 その場合は、以下を検討する。

①更なる調節

②一時資金を投入

③借入金

いずれか、または組み合わせとなる。ただし借入金は最終手段だ。

4.23 調整のための更なる工事予算削減方法

このうち①の更なる調節の例は、次の通り。多いのは工事範囲を小さくする事だが、その他と複合的に工事予算を削減して、インパクトを弱める場合もある。

- 今回だけ工事サイクルを引き延ばす

- 工事範囲を小さくして予算を削減する

- 該当工事予算を更に削減する

4.24 様々なバリエーションを作ってみる

経験があればある程度感触で予算を削減できる。経験がなくとも、30年分散延命計画で様々なバリエーションを作成し、試行錯誤する事で、思考の経験を積む事ができる。思ってもみなかった案を試したら、行ける事もある。最初は様々なバリエーションを試行錯誤する事だ。 ただ一般に低予算を実現しやすいのは、次の2方針だ。これらは必ず検討する事をお勧めする。

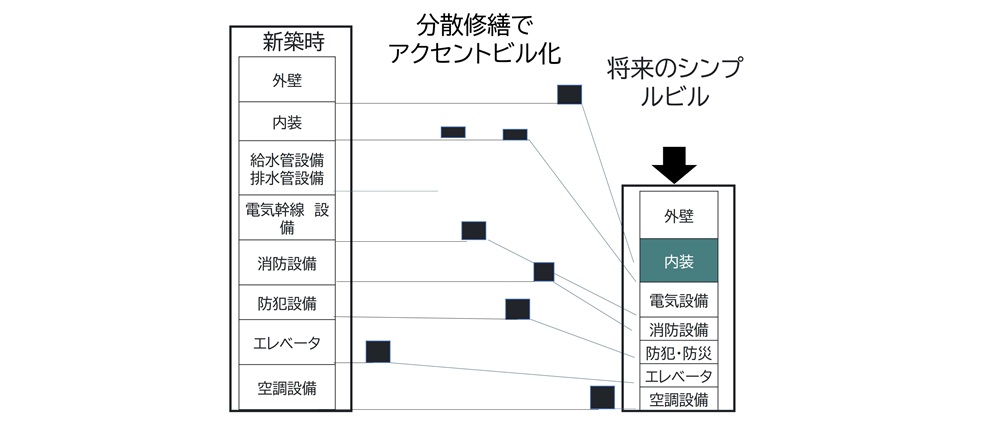

■シンプルビル

シンプルビル化は、徹底的な工事対象削減+建物機能性能グレードの低減だ。欧州はシンプルな築古ビルが多いが、シンプルならではの趣がある。

■個性化ビル

これは、

1各建物設備機能の機能性能グレードを削減する

3工事対象を削減する

に極端なメリハリを作り、築古ならではの個性を作る。(ただし建物使用者に受け入れられる個性を目指す事は当然だ。)

4.3 工事サイクルとは

建物を100年200年使用する事を前提にすると、各建物設備機能等の経年劣化と更新は、1度だけではなく何回も繰り返される。各建物設備機能等は、固有の経年劣化時期を持っており、つまり各建物設備機能等の更新工事は、繰り返される工事サイクルとして考えられる。4.31 各建物設備機能はいつ頃更新が必用なのか?

物としての建物設備機能等は、物の宿命として、いずれも経年劣化していく。一般には法定寿命、実寿命といった単語があり、参考数字も調べる事ができるが、実際にははるかに長く使える場合も少なくない。低予算の分散延命では、もちろん問題なく機能している間は何もする必要がないが、そこで問題となるのが、ではどの状態で、更新を判断するか?。

- トラブルの予兆があれば更新

- トラブル数回で更新

- 軽微なトラブルは見逃すが、トラブルが大きくなってきたら更新

- 古い建物だから、数回のトラブルは容認する

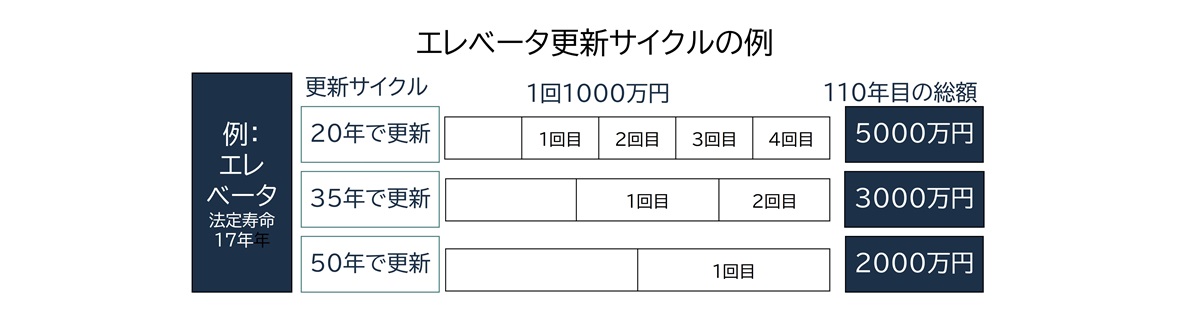

4.32 工事サイクルとリスクの関係

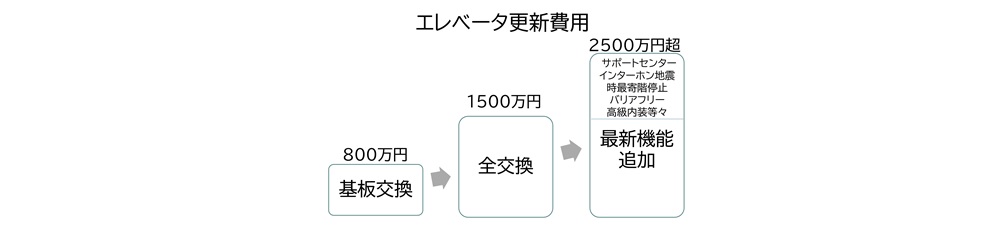

工事サイクルは、先のどの状態建物設備機能状態で更新を考えるかによって、短くなり、また長くなる。実際にはトラブルは必ず起きるとは限らないが、建物として考えると、結局トラブルが起きるリスクの大小として評価できる。そして、工事サイクルは短すぎても長すぎても、リスクが高まる。わかりやすい例が、次のエレベータの例だ。

短い工事サイクルは、物のリスクは高まらないが長期工事総額が増大して将来の数字のリスクを高める。長い工事サイクルでは、長期総額が節約できるが、将来の物の(事故・トラブル)のリスクが高まる。

4.33 工事サイクルは、具体的なトリガーと結びつく

各工事サイクルは、もちろん数字調整では意味がない。先にも述べた通り、各建物設備機能等について、具体的なトリガーを考えておかなければいけない。例えば短い順に

- 法定寿命

- 実寿命

- トラブルが1回発生したら

- トラブルが数回発生したら

- トラブルが頻発するようになったら

- トラブルの規模が重大になったら

- もうこれ以上は限界と言われるようになったら

- もうこれ以上は限界と何度も言われるようになったら

- 深刻なトラブルが頻発するようになったら

4.34 工事サイクルは建物方針と個別方針で決められる

工事サイクルは、建物全体で方針を決める場合もあれば、各建物設備機能等で変える場合もある。特に低予算を目指す場合には、トラブルの重大度で差をつける事は現実的だ。 例えば、停電は重大だから、電気関係(キュービクル等)は、早めに対応するが、内装の汚れなどは害がないから、後回しにするといった事は、普通にされているだろおう。

4.35 工事サイクルは最初は短めから延ばして検討する

もう一つ低予算を考えるには、工事サイクルは最初は少し短め(保守的)に設定して、分散延命予算を考えて、少しづつ工事サイクルを延ばし、どこまで許容してもらえるだろうかを考える方法をお勧めする。最初から長く設定すると、予算削減を考えながら、工事サイクルを短く(より長期費用がかかる方向に)検討するのは、難しいからだ。

4.37 建物アセットマネジメントの考え

工事サイクルは、長期的な建物の総工事予算とリスクのバランスで決まる。 建物アセットマネジメントとしては、建物使用者に許容される限り工事サイクルを長くする事が、理に適っている。自用の場合は延ばしやすいが、賃貸の場合は自建物を選ぶテナントの選好性を深く理解し、費用投下とリスク(トラブルが起きた際の影響)のバランスを、建物全体で考える。

4.37 実際の計画では調節が入り前後する事も普通

工事サイクルはあくまで目安だから、精密に正確さに拘る必要はない。実際に30年分散延命計画の作成でも、工事を分散させるために、早めに工事を行う場合もあれば、遅めに工事を行う場合もある。

4.4 個別工事予算削減のポイント

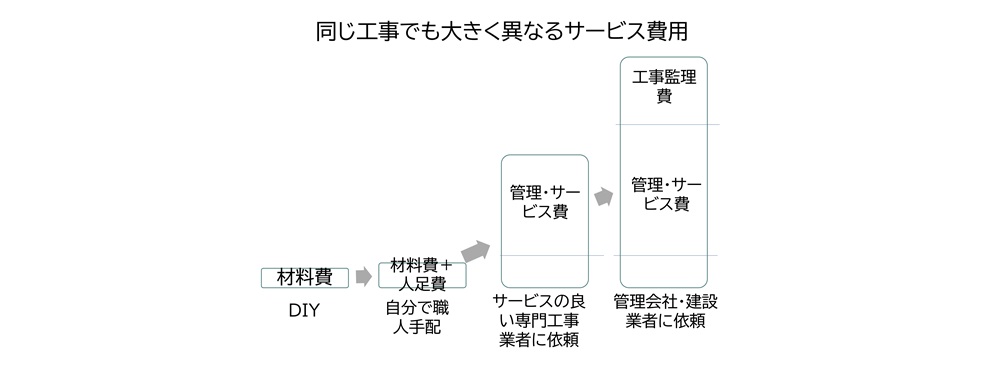

専門知識を持たずとも、見積書を読まずとも、工事費用は削減できる。分散延命の資本的支出工事では、はもちろん相見積りも厳禁だ。 ではどう工事予算を削減するか、といえば最初に無駄のない工事方針を決め、相談ができる専門工事業者にそれを相談する事だ。4.41 工事予算を削減して低予算で工事をするとはどういう事か

ここまで述べてきたが、重要なのでもう一度繰り返すと、工事予算の削減とは、むやみに安い工事をして、安かろう悪かろうだったり、建物使用者が満足できなくなるほどに、建物の機能性能グレードを低下させる事ではない。将来の建物使用者が納得して使用できる水準を前提に、工事費用の無駄や過剰を徹底してそぎ落とす事を、資本的支出工事の低予算という。日本の工事には、過剰や念のためも多い。それは専門工事業者の問題ではなく、建物資産所有者が、この程度で良いというラインを示さないからなのだ。依頼者の要求水準がわからなければ、念のためが手厚くなるのは、当然と言える。

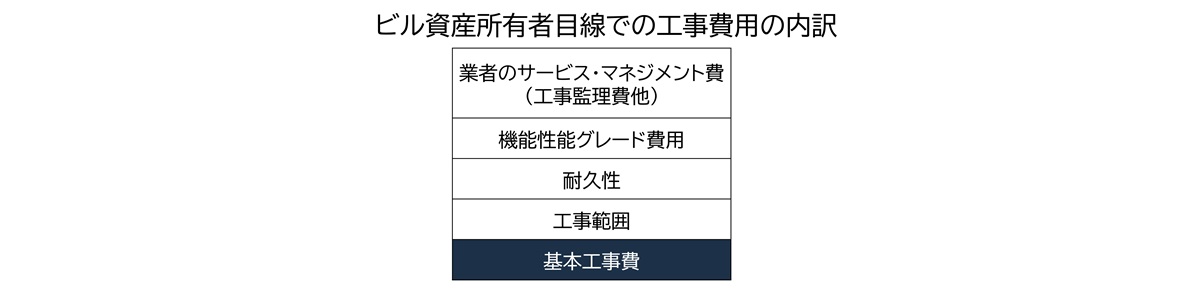

4.42 工事予算削減の全体像

個々建物設備機能等工事にも予算削減ポイントがあるが、まず建物アセットマネジメントとして、次の箇所の工事費用の無駄や過剰を徹底してそぎ落とすだけで、工事予算は大幅に削減ができる。

尚、原則として建物全体で方針を統一したいが、メリハリをつける事も建物の個性になる。

4.43 ①ソリューションの選択

1つの問題対応にソリューションはいくつもある。高額なもの、安価な方法、高性能なもの、どの程度が自ビルにふさわしいかは、工事業者の説明を元に、ビル資産所有者が自分で決めなければいけない。

4.44 ②工事業者のサービス水準

誰も教えてくれないけれど、工事費用インパクトが大きいのが、相談をする業者のサービス水準だ、これは腕の良し悪しとは違う。

高レベルのサービスやマネジメントには、その分高額費用を請求されて当然だという事だ。サービスやマネジメントの良さは、「工事」ストレス軽減だ。工事を決めてもらう事、気にかけてもらう事、手厚く配慮してもらう事、こうした事は工事業者側に負担が大きく、費用が高くなるのは当然だ。ちなみに安い業者に、高サービスを求める事は、「業者いじめ」と言う。

実際、建設業者に相談をすれば、実績あるプロが工事内容を考え、プロが工事を監督し、手厚い説明とサポートで安心だ。だが30%の工事監理費その他多くの中間費が発生する。一方でDIYなら材料費だけ。直接職人に指示できれば、+人足代で済む。もちろん誰でもDIYが出来る訳ではなく、専門に任せる方が、上手くいく工事も多い。 だから、予算と自分がどの程度工事に関与できるかを考えて、自分に合ったサービス水準の工事業者を自分で選ばなければいけない。(相手はわからない。)

4.45 ③機能性能グレードを決める

ここも予算への影響が大きく、「ケチ」の腕の見せ所だ。工事に際し、どのように工事をすべきかは工事業者が決める事だが、その仕上がりの機能性能グレードをどの程度必要と考えるかは、建物資産所有者側の判断となる。ありがちなのは、せっかくだから、や念のため、だがこれは決める側の問題だ。

例えばエレベータ更新1つ取っても、せっかくだからと、震災時制御やバリアフリーやテレビモニターやらを付ければ、相応に金額が嵩む。内装工事も、高級素材やデザイナーズ内装にすれば、費用は天井無しだ。

日本の建物は設備機能グレード過剰が多いから、ここは予算の削減しどころが沢山ある。

4.46 ④素材等(耐久性等)を決める

素材や耐久性も、費用インパクトがある。「どうせ工事をするなら長く使えるものを・・」は合理的に聞こえるが、 そのために他の必要工事が出来なくなっては、元も子もない。例えば屋上防水工事も、保証期間が5年、10年、20年と伸びると、相応に費用が増額する。

4.47 ⑤工事範囲

工事範囲は、「どうせ工事をするならまとめて行った方が、共通費が節約できる」という考えがあるが、一方でその費用が問題となって、他の工事が出来なかったり、費用を準備するまで工事が先延ばしになりすぎても、やはり元も子もない。また、そのためにまだ100年使えるところまで工事をしてしまうのも、無駄と言える。例えばあるフロアで漏水事故が頻発し、排水管をリニューアルするとする。ついでだから全フロアという考えもある。ただ他フロアはまだ100年使用できるかもしれない。だから、工事予算が厳しい場合は、遠慮なく工事範囲を狭めて構わない。

4.48 耐震対策について

日本では、旧耐震基準建築建物は、耐震性がないから全て建替えるべきという風潮があるが、旧耐震基準建築だから、全てに耐震性が無い訳ではなく、また数百年に一度の大震災の激震地で倒壊するリスクは、立地と地盤が関係する。従って、個別に判断する事が大事だ。また耐震診断も、信頼性がない。(古い建物の構造計算書はあっても読めないので、推測でされがちだ。)まず立地と地盤のリスクを評価し、個別に判断する事になる。

TOPに戻る

5 30年分散延命計画の仕上げと100年長寿化プラン

30年分散延命計画の作成で、30年総工事予算で上手く予算が収まると、ついそこで終わりにしたくなるが、最後にリスクの確認をしなければいけない。また建物承継用に更に延長して100年長寿化プランの作成も簡単にご紹介する。

5.1 30年分散延命計画を仕上げる

30年分散延命計画を、なるべく分散延命の基本系、一時金を投入する場合でも資金の目途がついたら、そこで終わりではなく、最後にリスクの確認を丁寧に行います。5.11 数字のリスクが高まらない事を確認する

分散延命の基本系を守れば、数字のリスクは高まらないはずだが、工事予算の財源の実現性を含めて、最後に本当に数字のリスクが高まらない事を確認する。

5.12 物のリスクが高まらない事を確認する

より丁寧に確認するのが物のリスクだ。 30年分散延命計画の縦欄にある各建物設備機能等の一つ一つについて、現在から30年後を横で追って、経年劣化の程度を想像し、途中で事故やトラブルリスクが高まりすぎているところがないかを、確認する。この物リスクの確認では、管理者や専門工事業者に意見を聞いてみるのも、一つの手だ。

この時お勧めするのは、リスクの高まりに対して、数段階で色を付けて置く事だ。例えば次の通りだ。

無色:工事サイクル内

黄色:工事サイクルを過ぎた

赤:リニューアルトリガー状態を超えている

5.13 30数年後に工事が集中しない事を確認する

また忘れてはいけないのが、30年を過ぎて数年後に工事が集中していない事の確認だ。30年分散延命計画期間内の工事予算削減のために、重要度が低い工事をついつい後ろ回しにして、気が付くと30年過ぎに集中していたという事はよくある。こうした場合は、残念ながらまた30年分散延命計画を全て見直し、調整する事になる。

5.14 30年分散延命計画の出来上がり

物と数字のリスクが高まらない事を確認したら、低予算低リスクな30年分散延命計画の出来上がりだ。ただこれは作成して終わりではなく、作成は今後の分散延命工事を自分で考えるための始まりでしかない。時間とともに出てくる予算削減アイデアもある。

5.15 何パターンも作成をしておく

また、将来のビル像や工事資金財源に「万が一」があった場合も想定をして、様々なパターンの30年分散延命計画を、ぜひ作成しておく事をお勧めする。特に、「万が一」パターンは、そうして検討した事が経験となって、実際の場面で活きる。

5.16 いずれ必要工事は自然に分散されて、計画は必要なくなる 尚、一度30年分散延命計画を作成して、しばらく検討とアップデートを重ねていれば、そのうち計画は必要なくなる。いずれ重要工事は自然に分散され、自分の工事予算水準が身に付けば、自然に過剰な工事予算を削減して、低予算で工事ができるようになる。そして現在の建物は永久資産となる。

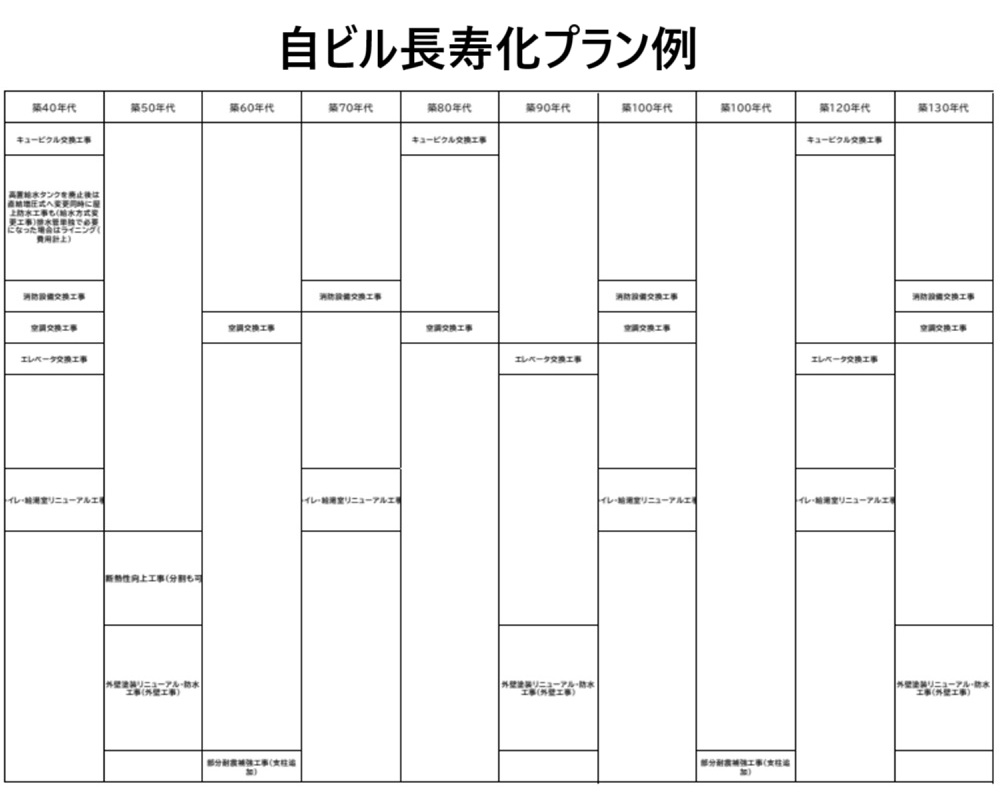

5.2 (参考)100年長寿化プランの作成

もしそれでも建物の将来に不安があれば、100年長寿化プランを作成しておくことをお勧めする。100年先の事はわからににしろ、30年分散延命計画で考えた工事資金留保及び将来の建物水準とリスク水準を延長して、イメージを持っておくために作成する。100年長寿化プランがあると、相続等で急に承継した後継者も、古い建物に慌てて売却をしたり、高額の建築業界ソリューションに手を出す事なく、建物永久資産の方針を理解し、間違いなく建物を永久資産として維持続けられる。5.21 100年長寿化プランのフォーマット

100年長寿化プランでは、30年分散延命計画の横軸を、10年単位で100年以上にする。 毎年留保する総工事予算は10年単位で見る。

5.22 100年長寿化プランの検討

30年分散延命計画で対象外だった建物設備機能も含めて、工事サイクルを割り当て、工事予定時期(10年単位)に入れる。工事サイクルが2回目3回目が必用な場合は、それを予定する。時に工事が集中する期間があったら、前後等や工事費用削減で調整する。

5.23 ビル100年長寿化プランは次世代への建物引継ぎメッセージ

長寿化100年プランは、現在の建物を永久資産であり続けられる事を、次世代に伝える引き継ぎメッセージだ。引き継いだ方は、もちろん自分の考えで建物資産と向き合うが、最初にベースとして、永久資産の方針が示される事は心強い。そうして難しい時代でも、豊かさを蓄え、また機会と勝算に出会えれば、そのときには、建替え投資も出来るという訳だ。

TOPに戻る

築古中小ビル資産所有者・経営者・後継者の方、資産管理会社経営者の方、現在ビル資産の永久資産化を、ビルオにご相談ください。管理会社や建設業者とは違う、世界標準の自分の土地と建物資産を守る建物アセットマネジメントによる、全く新しいアプローチを学ぶ事ができます。

お気軽にフォームお問合せ又は30分無料オンライン面談をご予約下さい

TOPに戻る

→ 1建物永久資産化が、縮小時代に豊かさを作る鍵

→ 2建物を永久資産にする分散延命

→ 3賃貸も永続の安定ビル資産経営

→ 4建物資産の3面性

築古中小ビル資産所有者・経営者・後継者の方、資産管理会社経営者の方、現在ビル資産の永久資産化を、問題解決と合わせて助言・支援ができます。 管理会社や建設業者とは違う、世界標準の自分の土地と建物資産を守る建物アセットマネジメントによる、全く新しいアプローチを、是非ご体験下さい。

。お気軽にフォームお問合せ又は1時間の無料オンライン面談をご予約下さい