築30年以上中小ビル賃貸経営者/後継者のための

住宅・マンション・中小ビル・・建物資産の4面性

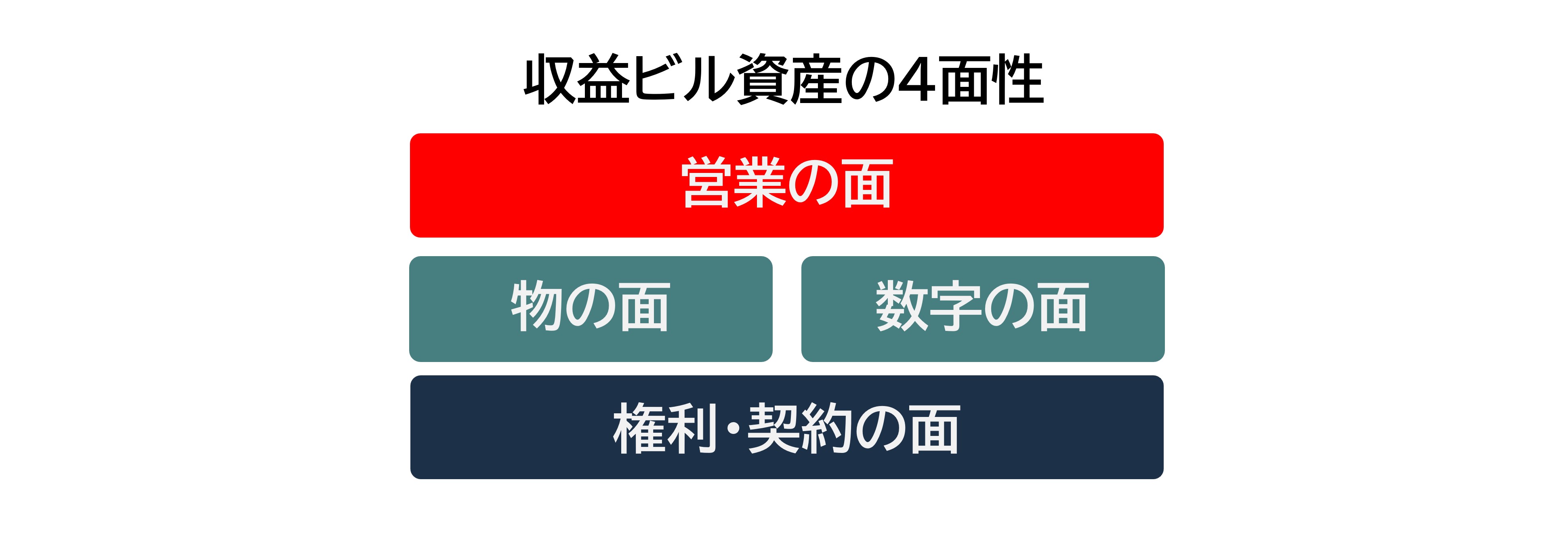

建物資産の基本3面性「物」「数字」「権利」 に「使用者」が加わる建物資産の4面性で問題を解決

建物資産の4面性理解が必用な理由

築古の住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等全ての維持に欠かせない理解がある。それは、築古の住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等全ての建物資産には4面性がある事だ。古い建物には何かと問題が増えるが、問題の多くは、この4面性の4面全てもしくはいずれか複数が関わる。 一方、通常の問題解決を提案し問題解決をする不動産屋、工事業者、管理者、税理士、弁護士、金融機関その他コンサルタントは、この4面性のうち専門分野が該当する面しか見ず、該当面だけの問題解決を行う。すると、1面の問題解決が他面の問題を作ったり悪化させ、古い建物は難しいから維持できない、となる。つまり負のサイクルに陥る。 築古の住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等で負のサイクルに陥らないためには、例えある1面の問題であっても、4面性の全面で問題が高まらないよう、他の面も考え、必要に応じて対応しなければいけない。ここでこの4面性を改めて学ぶ。

コンテンツ

1.1 建物アセットマネジメントとは

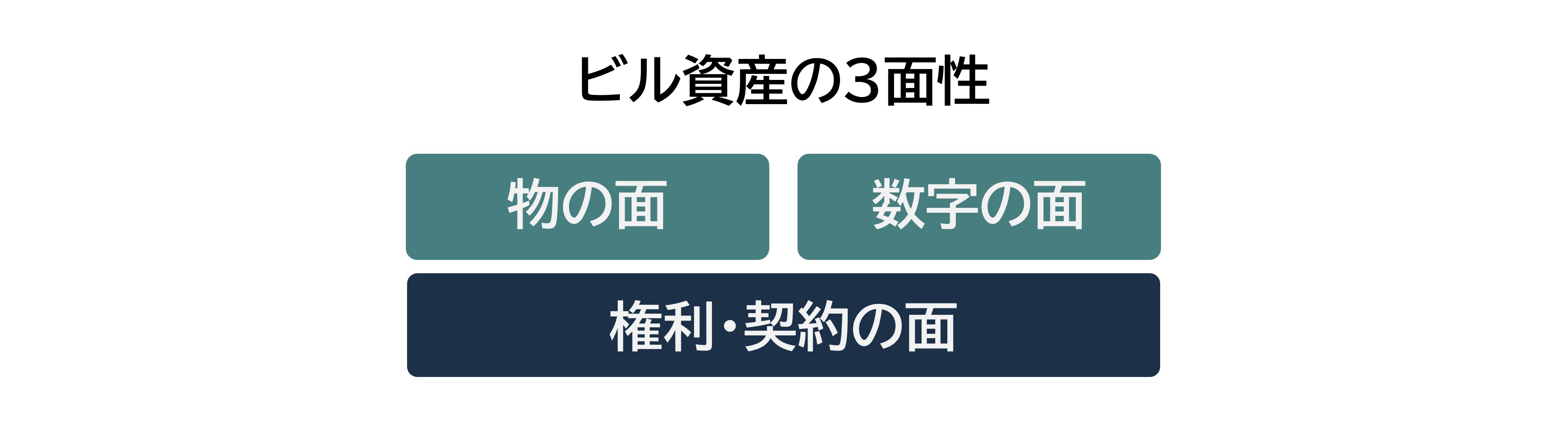

建物資産の基本は「物」「数字」「権利」の3面性だ。いずれかに問題があると、建物資産を長く持ち続ける事が難しくなる。

TOPに戻る

2 建物資産の4面性

建物資産は、基本3面性のいずれかに問題があると、建物資産を長く持ち続ける事が難しくなるが、これを解決する時には、建物資産の4面性の全てを考えなければいけない。

2.1 建物資産の「物」面

「物」としての建物は、建物資産の主体だ。物の建物が消滅すると、建物資産も消滅する。

ただ、「物」としての住宅、マンション、中小ビル等建物は、1軒、1棟、といった1つの単位で呼ばれるが、実際には、1つの箱ではない。建物躯体及び多くの建物設備機能群や内装等といった「物」の集合体だ。ちょうど一人の人間が、脳や心臓、肺、血管、骨、皮膚等からなるのと同じだ。そして一人の人間が、経年と共に臓器等にトラブルが増えるのと同じく、「物」の建物を構成する建物設備機能群や内装等といった「物」も、それぞれ固有のライフスパンで経年劣化する。そして人間が、治療や手術で体の問題に対処して長生きできるのと同様に、「物」の建物も、問題が起こる建物設備機能等を修繕したり、リニューアルしたり、新規追加したりして、長く存続する事ができる。それどころか、「物」の建物は、そうして経年劣化部分のリニューアルや機能不足部分の新規追加を繰り返す事で、永遠にでも使用ができる。

2.2 ビル等建物資産の「数字」面

建物資産の「数字」面は、資産存続の条件だ。

市街地の土地に価値があるのは、土地の上の建物が使用利益を産むからだ。土地の上の建物も、使用経営の利益(数字)を産むから「資産」となる。赤字(数字)が続ければ「負債」となる。建物が負債になると、土地も建物も持ち続けられなくなる。

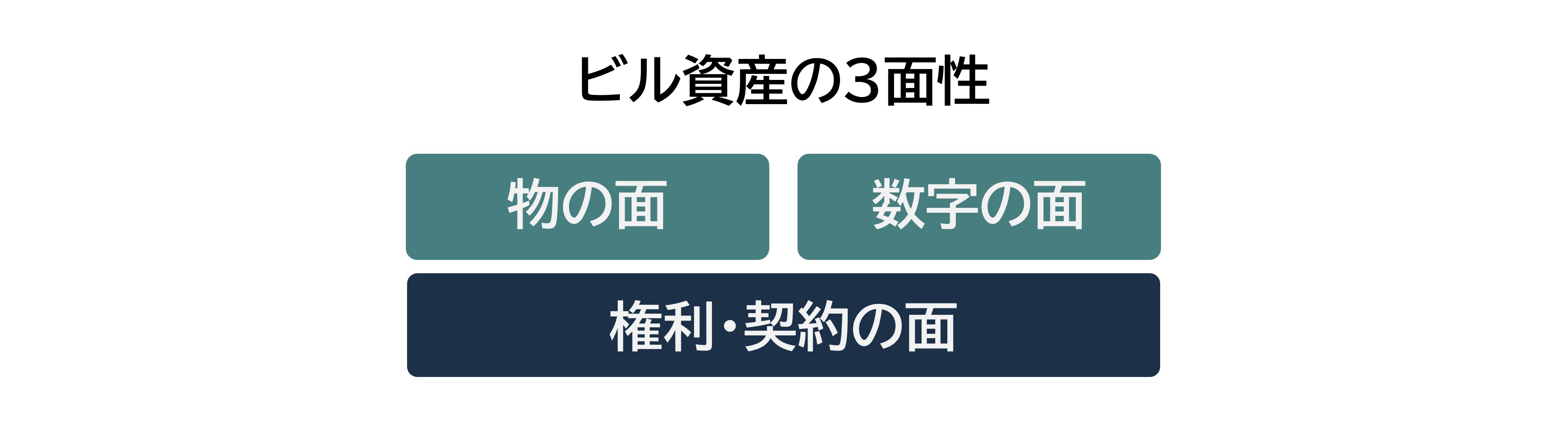

建物が負債になる原因は2つあが、いずれが原因でもやがて負のサイクルに陥り、負債となる。

原因の1つは、経年劣化した建物設備機能等のリニューアル工事を適切に行わず、建物が美観衛生を失い安全に使用できないくなる事だ。もう一つは、高額のフルリフォーム・リノベーション・大規模改修工事・再生工事を行い、負債を作り、使用利益でペイできない事だ。

前者では、解決しようとすると、それこそ高額のフルリフォーム・リノベーション・大規模改修工事・再生工事投資が必用となり、後者は例え借入金返済で持ちこたえても、次の経年劣化に対する工事の予算がない。結局長くは続かない。

だから建物を資産として維持するためには、建物を長期的に負債にしない「数字」のコントロールが非常に重要となる。

だから建物を資産として維持するためには、建物を長期的に負債にしない「数字」のコントロールが非常に重要となる。

2.3 建物資産の「権利」面

まず「権利」としての建物は、建物使用利益を得る基盤だ。「権利」には、所有権等の基本権利と、契約で約束される権利の2種類があるが、まずここでは基本の権利を考える。ここは問題が無ければ問題ないが、問題があれば必ず解消をしなければいけない。

「権利」としての建物の主体は、所有権だ。建物資産所有者は、「所有権」を持っているから、建物使用利益の全てを手に入れる事ができる。また建物を将来どうするか、の決定権も持つ。

完全所有権であれば問題ないが、共有、区分所有権、借地または借家等の場合、それぞれ固有の問題が生じる。また相続も問題を作りがちだ。日本では相続税対策が先行して、相続税節約のために、建物を共有にする例もあるが、長期の共有はトラブルが多い。例えば相続を繰り返して共有者が増えると、建物工事一つでも、一人一人考えが異なり、同意としてまとめる事が困難になる。「権利」面の問題は、すぐに問題が現れないため、ついそのままになりがちだが、従って、例え相続税対策で共有の場合でも、当事者同時で問題解消のための話し合いと取り決めを、どこかで行う必用がある。

2.4 「契約で約束される権利及び生じる義務」も重要

建物資産の「権利」面の拡張として、やはり建物使用利益を守るために重要なのが、契約で約束される権利及び生じる義務だ。

ビル維持・ビル経営は、多くの契約で成り立つ。管理会社とは、管理委託契約を結び、建物維持に必要な点検、工事等も、それぞれ委託契約もしくは工事請負契約といった契約を結ぶ。また工事後に工事保証を貰う場合もある。税理士や弁護士の助言を得るにも、助言業務契約を結ぶ。賃貸をしていれば、テナントとは賃貸借契約を結ぶ。不動産屋と媒介業務契約を結ぶ場合もある。

つまり「契約」は数字の根拠だ。いずれの契約も、建物資産所有者側は、支払いに関しては、契約の仕事をしてもらい、その対価として決められた時期に決められた費用を支払う義務が生じる。賃貸借契約では、賃貸借契約で定める部屋を貸し、毎月賃料を支払ってもらう権利が生じる。

ただ「契約で約束される権利及び生じる義務」が重要な理由は、単なる収入と支払いの約束だけではなく、ここにはトラブルになった時の対応も定められている事だ。だから「契約で約束される権利及び生じる義務」を正しく理解する事は、トラブルの場合でも、最大限自らの利益を守り、「数字」を実現するために、欠かせない。いずれの契約も、契約書のかなりの部分を割いて、どのような場合に契約が解除になるか、トラブルが生じた場合に、どのように対応されるか、書かれている。これが非常に重要だ。例えば工事請負契約では、工事業者の瑕疵担保責任が定められ、工事後一定期間内に問題が見つかれば、工事業者の責任で直してもらえる。工事保証がある場合も、保障期間内は同様だ。また賃貸借契約でも、契約条項や特約を工夫する事で、極力トラブルを避ける事ができる。

2.5 建物資産の3面のうち、経年で問題が増えるのが「物」面及び「数字」面

建物資産の3面のうち、所有の権利は相続で問題になるとはいえ、それ自体は土地及び建物とは関係ない。建物が経年を重ねる事を原因として、問題が増えるのが、建物の「物」面及び「数字」面だ。

これをどう対応するかは、住宅、マンション、中小ビル等建物を永久資産とする、

30年分散修繕計画の作成

収益物件では永久利益資産とする、

30年安定ビル資産経営計画の作成

で考えている。これらでも強調されているが、建物の「物」面及び「数字」面の問題解決に欠かせないのが「建物資産の使用者」面だ。

TOPに戻る

3 建物資産の使用者面

最後の建物使用者は、建物資産になくてはならない基本3面性には含まれないが、実際の特に「物」面及び「数字」面の問題解決にはなくてはならない。

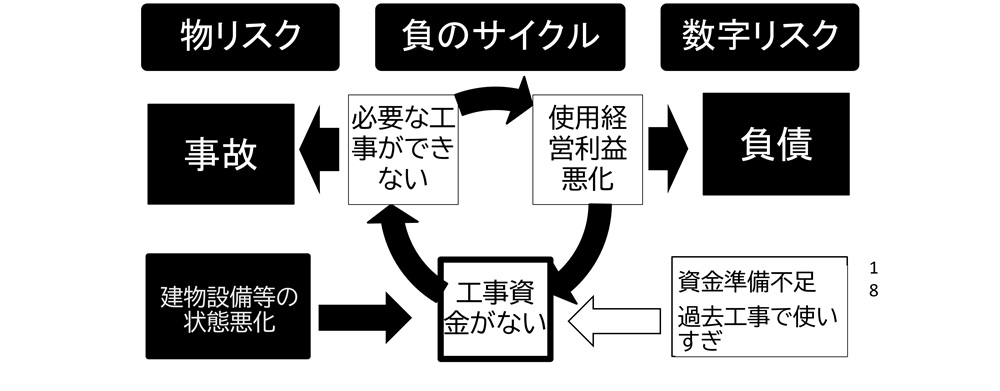

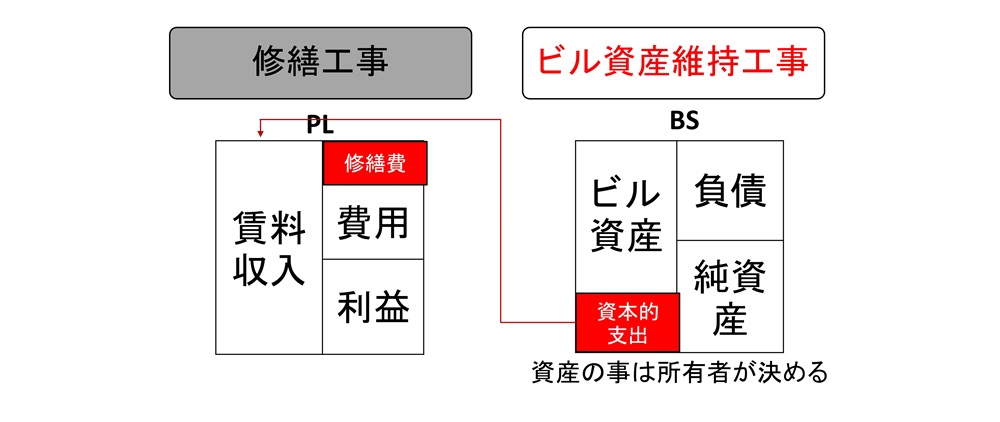

建物という「物」は、建物設備機能群等「物」の集合だが、これらは固有のタイムスパンで経年劣化したり機能不足に陥る。この問題を解決するには、時に経年劣化の建物設備機能群等のリニューアルや新規建物設備機能の新設工事が必用となる。こうした建物を延命する工事を「資本的支出工事」というが、この「資本的支出工事」は、建物が資産であり続けるように、つまり負債にしないように行わなければいけない。この状態だ。

建物延命で得られると期待できる利益>延命させる「資本的支出工事」の費用

ところがこの「資本的支出工事」は、先行投資だ。そして「資本的支出工事」で費用を投下したら、比例して建物使用利益が増える類のものではない。上記関係が成り立つように「資本的支出工事」を行うためには、「費用対効果が高い」事が必須の条件となる。

3.1 建物資産の使用者を考える

この建物を延命する「資本的支出工事」に必須の、「費用対効果」を考える際に欠かせないのが、建物使用者の理解だ。なにしろ「費用」を支払うのは建物資産所有者だが、「効果」があるかないかを決めるのは、建物資産所有者ではなく、建物使用者なのだ。

建物資産の使用者面を考えるとは、使用者は最低どの程度の建物設備機能性能があれば、少なくとも納得して建物を使用するのか、を考える事だ。

「資本的支出工事」は、建物使用者が重要視する工事を納得される程度に行う事が、「費用対効果」を最も高める。ちなみに、これは建物使用者の要求を何でも叶える事ではない。あれば便利だが無くても困らない工事は、費用対効果に含まれない。この最低限「納得」の水準は、建物使用者一人一人によって異なるため、ここは建物使用者に対する洞察が必用となる。

3.2 収益物件の場合

この建物所有者に対する洞察の重要性は、収益物件において、賃料収入効果としてより顕著に表れる。

収益物件では、建物使用者は、ターゲットテナントだ。そしてその理解は、賃貸リーシング及び賃貸方針がが関係する。

収益物件の「費用対効果」は、いくらの賃料でテナントに選ばれるかで決まる。

地域には、地域賃貸マーケットがあり、その中で多くのテナントがそれぞれの目的で物件を探している。ただ建物の立地条件、用途、部屋の広さ、グレード、設備等条件によって、相性が良いテナント像はある程度絞り込める。だから築古収益物件は、自ビル・自マンションと相性が良いターゲットテナント像を特定し、このターゲットテナント像がライバル物件ではなく自物件を選ぶように、必要な工事を行う事が、最も「費用対効果が高い」。

どのようなターゲットテナントを選かは、賃貸方針で決まる。そして目指す「費用対効果」は、賃貸リーシングでターゲットテナントに評価される事で実現する。答えは全て、地域賃貸マーケットの中にある。こうした地域賃貸マーケットの情報は、地域賃貸マーケティングで情報を収集する。

現実は、地域の賃貸マーケットで実現できる賃料収入は上限があり、ほとんど場合はにはアップサイドがない。だから、限られた予算でいかに高効果を出すかが、築古建物資産経営の永遠の重要テーマだ。

TOPに戻る

→ 縮小時代に豊かさを作る住宅,マンション,中小ビル,社会的インフラストラクチャー等永久資産化

→ 住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等永久資産化が、縮小時代に豊かさを作る

→ マンション・中小ビル等を永続資産にする分散修繕の実践:30年分散修繕計画作成

→ 建物を延命し賃貸も継続する安定ビル資産経営

→ 住宅・マンション・中小ビル・・建物資産の4面性

個人又は法人の一棟マンション・中小ビル所有者・経営者・後継者の方向けに、低予算で建物老朽化問題を解決して、100年200年価値ある資産として使用続けるための分散修繕の指導、助言他、本格アセットマネジメント思考の導入、古い建物維持及び古い建物の街作りも含めたセミナー等、建物資産所有者の本質お悩みを解決します。 お気軽にご相談ください。初回オンラインお話無料。