.

3賃貸も永続の安定ビル資産経営

収益ビルを永続経営で本物の永久収益資産に

建物の永久資産化+永久賃貸=永久収益資産

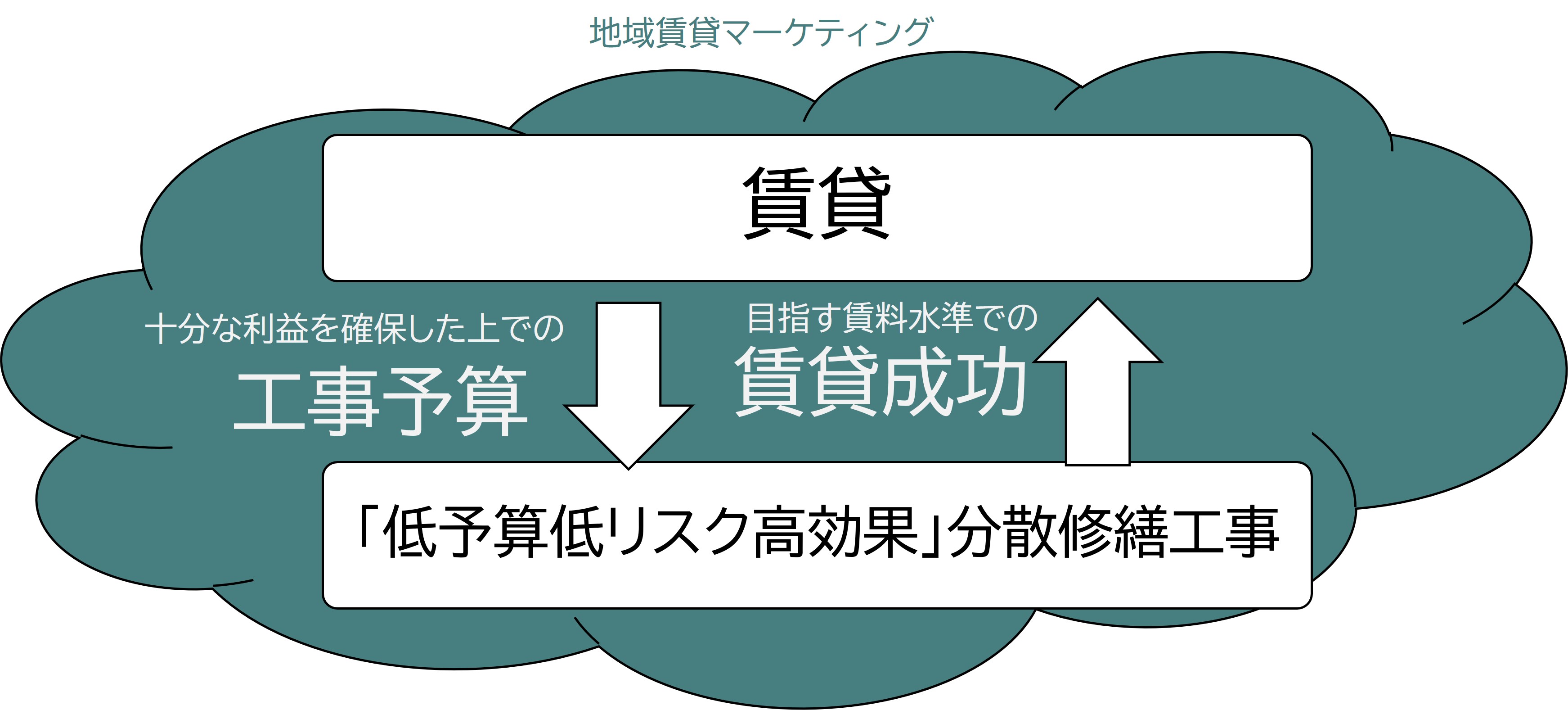

住宅、マンション、中小ビル等建物は、適切に低予算で必要な工事を行い続ければ、永久資産になる。 →建物永久資産化が、縮小時代に豊かさを作る鍵そしてその方法である、分散修繕をご紹介した。→マンション・中小ビル等建物を永続資産にする分散延命収益物件の場合、問題は賃貸経営が続くかだ。地域賃貸マーケティングをベースに、賃貸経営と分散延命を一体化する事で、これは可能だ。それが本物の安定ビル資産経営である。これをご紹介する。

コンテンツ

1 収益ビルは地域賃貸マーケティングをベースにした賃貸経営と分散延命の一体化で永久資産になる |

1. 収益ビルは地域賃貸マーケティングをベースにした賃貸経営と分散延命の一体化で永久資産になる

住宅、マンション、中小ビル等建物は、分散修繕で永久資産化できる。しかし収益物件では、現実に賃貸が継続できなければ、経営が成り立たず負債になる。つまり建物を永久資産とするために、単に建物を低予算低リスク高効果な資本的支出工事で延命するだけではなく、賃貸経営の継続も欠かせない。

1.1 築古賃貸経営にまつわる日本人の迷信

最初に、日本で一般に言われる、古い建物は選ばれず築古賃貸経営は難しいとは、迷信でしかない事を確かめておこう。

1.11 日本で言われる築古物件は選ばれない単なる迷信

日本で言われる、築古物件は選ばれない、だから築古賃貸は難しい、は単なる迷信だ。

確かに築古物件は、新築物件と同じ高賃料では選ばれない。しかし相応の賃料で管理が良い築古物件は、逆に「お得」と呼ばれて人気である。

1.12 築古賃料は下がるが、新築リスクも新築投資回収もない

築古物件は、成約賃料が下がるから、経営メリットが無くなる。新築にすれば賃料収入が増える。という声もあるが、これも正しくない。これは、単なる管理の視点でしかなく、建物資産所有者の観点ではない。

築浅は、新築プレミアムで賃料収入が多く見えるが、新築投資の回収がある。借入金があれば、借入金返済負担がある。これに対して築古は、一見賃料収入が下がって見えても、新築投資の回収が終われば後は、僅かな分散延命工事の準備金確保だけだ。差し引きは、後者の方が大きい場合も多い。何より後者は安定していて低リスクだ。

1.13 不動産屋と親しいだけでは、経営ではない

従来日本のビル経営、賃貸経営は、実態が管理だったため、「不動産屋と親しいから大丈夫」もしくは、「「宅地建物取引業者」の資格を取ったから大丈夫」という声を聞くが、これがまた迷信である。宅地建物取引業者は、目先の賃料収入から仲介手数料を得るビジネスだ。だから、楽に高仲介手数料が稼げる新築物件が好きだ。一方で建物を知っている訳でも、テナントを知っている訳でもない。過剰な不動産屋依存体質は、卒業しなければいけない。

1.14 地域のニーズや建物トレンドは変わるが、対応は出来る

年月とともに地域が廃れたり様子が変わって、地域の不動産ニーズが変わる事がある、また建物に求められるトレンドも変化する。ただし、それは資本的支出工事や経営として対応できる事が多い。こうしたニーズやトレンド変化は常にあるのに対して、いちいち建替投資をしていては、経営どころか資産を失うのはあまりに当たり前だ。

1.15 従来の賃貸経営、大家さんは、単なる管理(プロパティマネジメント)

これら問題の全ては、従来日本で言われる賃貸経営、ビル経営、大家さん、といったものが全て、管理(プロパティマネジメント)でしかなく、建物アセットマネジメントの考えが欠落していたから、古い建物への対応が出来なかっただけである。

1.16 だから賃貸経営の負のサイクルに陥った

だから、賃貸経営の負のサイクルに陥る事が、防げなかった。

1.2 目指すは永久収益資産化

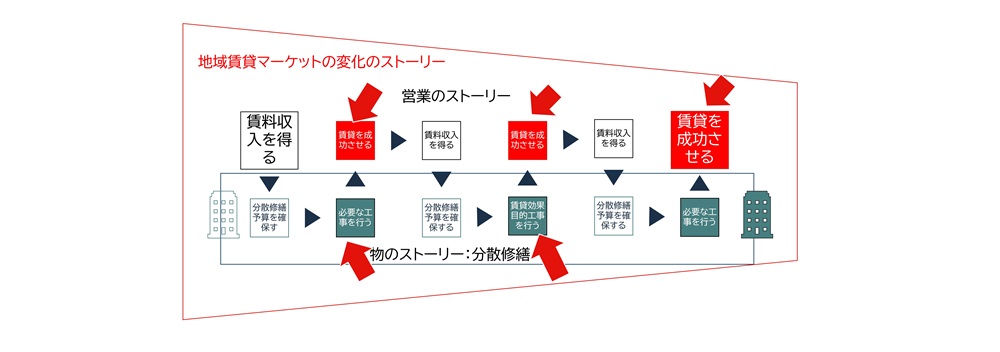

分散修繕は、建物の永久資産を目指した。収益ビルでは、それだけでは足りず、目指すは収益ビルの永久収益資産化の実現だ。これはさほど難しくない。もちろん賃貸は何の工事をしたら成功するといった単純なものではないが、大きな流れで次のサイクルとなる。

1.21 築古ビル経営の建物アセットマネジメント

建物アセットマネジメントは次の通りである。

この使用利益を作るのが、賃貸経営だが、この賃貸経営を継続して利益が残るように、資本的支出工事を効果的に行わなければいけないのだ。

1.22 建物資産経営の3面性

建物資産経営には3面性がある。

収益物件での建物使用者とは、賃貸経営の建物テナントだ。ここに賃貸経営が深く関わる。

1.23 建物アセットマネジメントの賃貸経営とは

建物アセットマネジメントの永続資産を継続するには、

① 賃料収入の一部を資本的支出工事投資に回す

②テナントに選ばれる物件であり続けるように低予算で資本的支出工事を行う

③賃貸リーシングでテナントに選ばれる

④適切な管理で安定賃料収入を得る

4つの継続である。

1.24 必用なのは地域賃貸マーケティング

ここで問題となるのが、「建物資産であり続けられる低予算」で「テナントに選ばれる物件であり続ける」事だ。これを実現するのが、地域賃貸マーケティングだ。これは次で見ていく。

分かる人は無意識に分かっている事だが、地域の賃料水準やどんなテナントがどんな物件を探しているかは、地域の賃貸マーケットを調べればわかる。それがわかれば、経営として作戦が立てられるという訳だ。

1.25 考えるべきは、いかに最小投資で効率よく賃料を作り続けるか

分散修繕による建物永久資産化の基本原則だが、建物資産所有者の原則は、いかに最小投資で効率よく建物使用利益を作り続けるか?だ。(投資用語なら、高レバレッジともいう。)特に収益物件では、それが経営者の自己責任たる経営判断となる。

だから良い管理者をそろえるだけではなく、建物アセットマネジメントとして、地域賃貸マーケティングに基づき、将来の結果をよくよく考えた判断が欠かせない。

1.26 めざすは安定ビル資産経営

建物アセットマネジメントでの築古ビル資産経営が目指すのは、「安定」だ。つまり低リスクだ。テナントに選ばれる限り安定賃料収入が続く建物資産経営は、リスクを避けていれば、経営が続く。成長したければ、別に投資をすればよい。例えば建物を空にして今年は賃料収入ゼロ。巨額のリノベーション投資をして、翌年は高賃料収入を狙う、といった変動は、何か間違えば終わりだ。巨額リノベーション投資が回収できる保証もない。

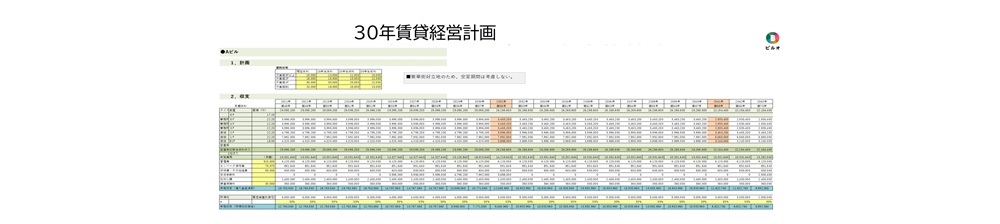

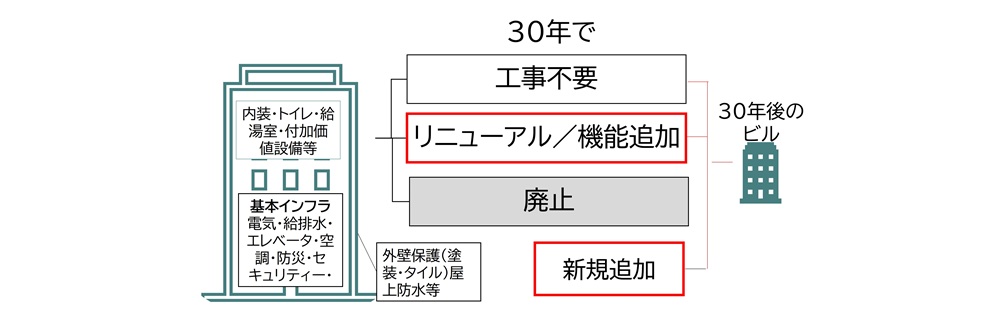

1.3 30年安定ビル資産経営計画の作成

これを実現するには、30年分散修繕計画だけでは足りず、30年安定ビル資産経営計画の作成を通した検討が必用だ。

1.31 30年安定ビル資産経営計画作成の目的

30年安定ビル資産経営計画作成の目的は、安定したベストな賃料収入を続けるために、資本的支出工事として、建物の使用を続けるための工事に加えて、賃貸効果目的工事を、どの程度の金額でいつどのように投下するか、イメージを持っておく事だ。

1.32 30年安定ビル資産経営計画

30年安定ビル資産経営計画は、30年分散修繕計画の上に、賃貸経営計画が乗り、一体となったものだ。

賃貸経営計画

管理計画

(借入金がある場合は借入金返済計画)

分散延命計画

が一体化する。いわゆるPLの経営計画とは違い、キャッシュフロー計画に近い。それを30年先という将来まで考える。

1.33 30年安定ビル資産経営計画作成と検討の流れ

30年安定ビル資産経営計画作成と検討の流れは、次の通りである。ただしここでは、分散修繕及び30年分散修繕計画の作成部分は既にご紹介をしているので繰り返さず、

地域賃貸マーケティング

賃貸経営計画の考え方

賃貸経営計画と分散修繕計画を一体化したリスク確認

を順を追って、見ていく。

こちらも準備が非常に重要だ。

こちらも準備が非常に重要だ。

TOPに戻る

2地域賃貸マーケティング

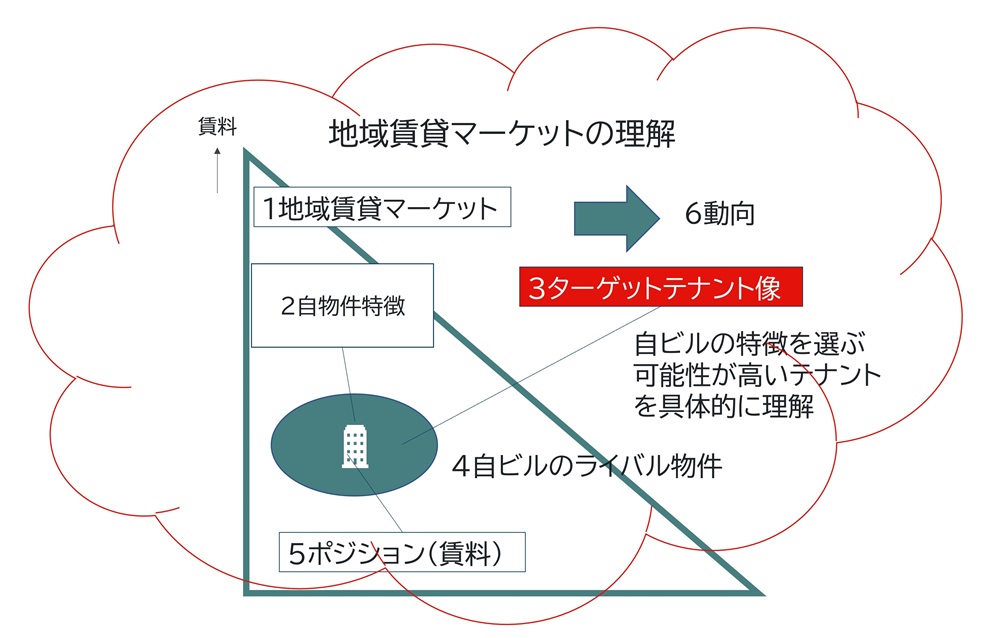

地域賃貸マーケティングは、自物件の在する地域の賃貸マーケット状況を把握する事だ。無意識で出来ている人も多い。何の情報に着目すべきか、あらためて確認する。

2.1 地域賃貸マーケットマーケティングの全体像

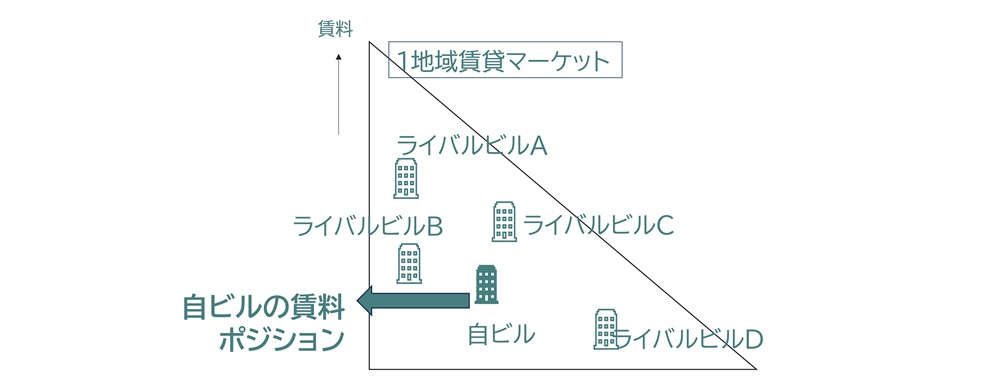

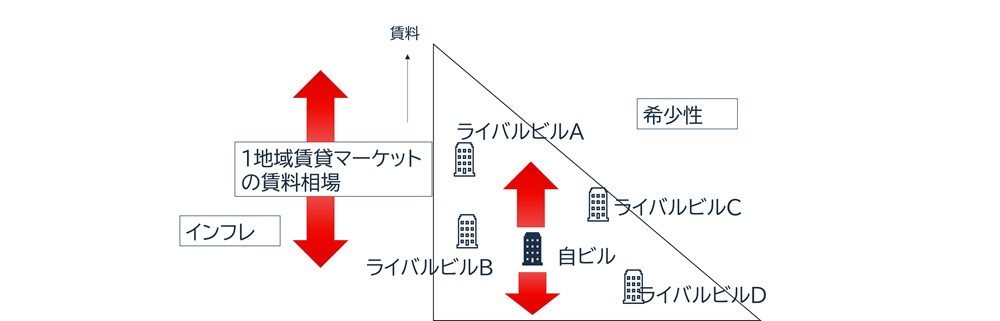

地域賃貸マーケットの全体像は次の通りだ

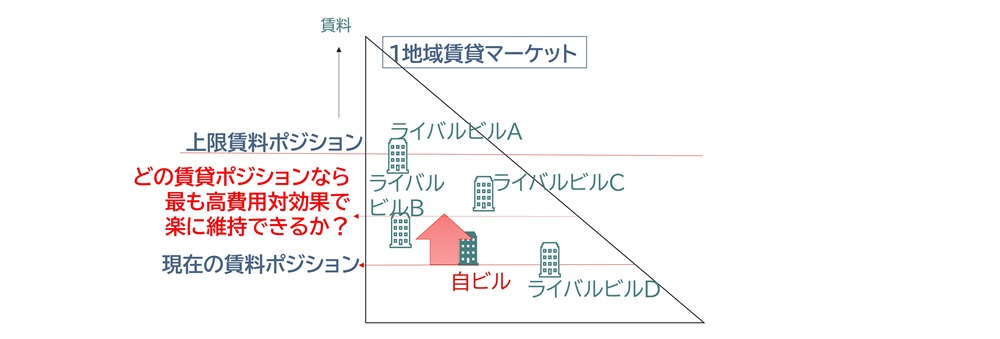

縦軸が賃料(円)で、横軸が物件数である。通常はオフィス、住居といった物件タイプで分かれる。

それぞれの地域賃貸マーケットでは、(時にウルトラ)Sクラス若しくはプライムと呼ばれる特別な高級物件をトップに、Aクラス、Bクラス、Cクラスと賃料帯が分かれる。

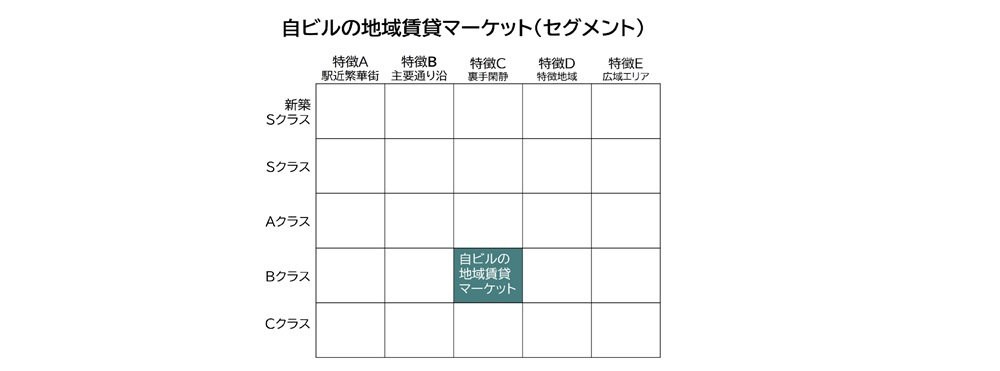

2.2 地域賃貸マーケット(のセグメンティング)

自物件は、地域の中でライバル物件と比較検討されて選ばれる。通常部屋を探すテナントは、立地条件等を決めている。例えば東京駅前でも世田谷の住宅地の中でもどちらでも良いという人はいない。

自ビルにとっての地域賃貸マーケットは、ライバル物件が存在する範囲だ。この地域の区分は、例えば、渋谷、新宿、池袋といった単位の場合もあれば、東京六区(千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、文京区)と、城南 城北 城東 城西といった区分もるが、普通の中小ビル・マンションであればより狭い地域が一般的だ。(〇〇駅徒歩○分いない、〇〇駅〇口駅周辺地区等)

自ビルの地域賃貸マーケティングとしては、なるべく狭く(かつ狭すぎない)範囲を見つける。

2.3 自物件の特徴

自物件の特徴とは、自物件を選ぶテナントが着目する、自物件の情報だ。良し悪しはなく、物件の個性となる。これを評価する。時に古い事がビンテージと呼ばれる特徴になる。ただし、自物件の特徴には、固有の特徴(変えられない特徴)と変えられる特徴がある。

原則は、変えられない特徴を生かし、変えられる特養をより選ばれるようにアップデートする事だ。そのためにも、客観的な自物件の特徴の評価は欠かせない。

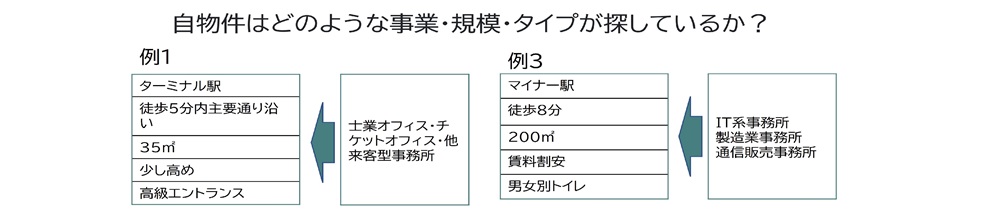

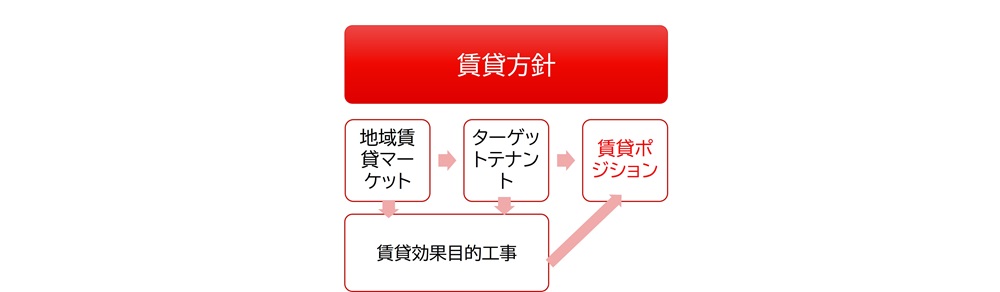

2.4 自物件を選ぶターゲットテナント

「自物件の特徴を選ぶ可能性が高いターゲットテナント」はその名の通りだ。そしてこれが知りたいために、地域賃貸マーケティングを行う。ターゲットテナント の特定は、資本的支出工事の費用対効果を高めるために欠かせない。 テナントは、事業規模や事業タイプに適した「条件」に合う物件を探す。例えば

- 貸室の床面積は、部屋を使用する従業員数や事業規模と関係

- また立地条件やビルグレードも、事業のタイプと関係する

- 来客型ビジネスは、駅に近い繁華街や主要通り沿いを好む

-

逆に裏通りの静かな環境を好む会社も多い。女性に好まれやすい建物と男性に好まれやすい建物は、雰囲気が違う。

ターゲットテナントは、自物件の過去のテナント履歴や、近隣の自物件に似た物件のテナントを集約し、彼らがどうして自物件/近隣物件を選んだのかを分析する。なるべく自物件の特徴を選ぶテナントが、ターゲットテナントだ。通常ターゲットテナントは複数あるが、なるべく相性が良いターゲットテナントを選ぶ。2.5 自物件のライバル物件

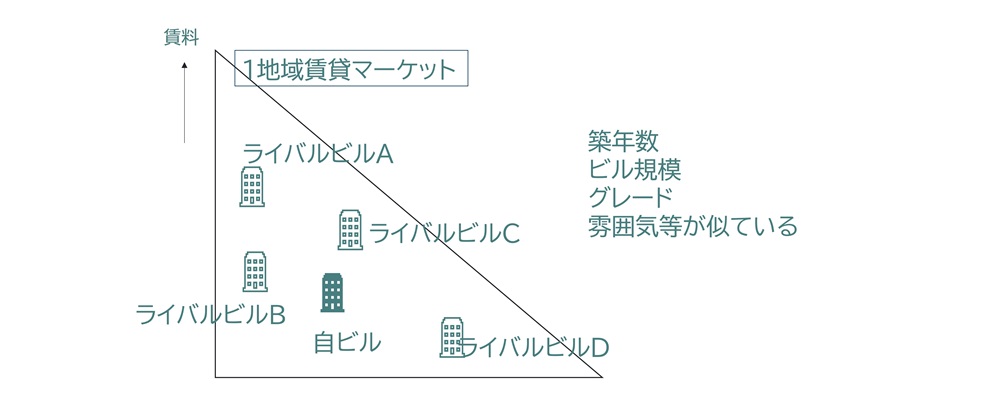

近隣で、賃料帯及びターゲットテナントが同じ物件が、自物件のライバル物件だ。自物件を選ぶターゲットテナントは、物件探しの際に、一物件だけ見て決める事はない。物件探しの時に、同時に見て回ってどれを選ぶか比較検討をするのが、ライバル物件だ。同じ地域賃貸マーケット内にある、貸床面積や立地条件をはじめ物件特徴が似通っているビルを指す。

つまり自物件が選ばれるという事は、自物件がライバル物件に勝つという事だ。2.6 自物件のポジショニング

自物件を選ぶターゲットテナントと共に欠かせない重要情報が、自物件の賃料相場だ。これは、自物件の賃料ポジショニングとして考える。賃料相場自体は、常に上下しており、時に急変動もある。けれども地域賃貸マーケット内での賃料ポジショニングは変わらないからだ。

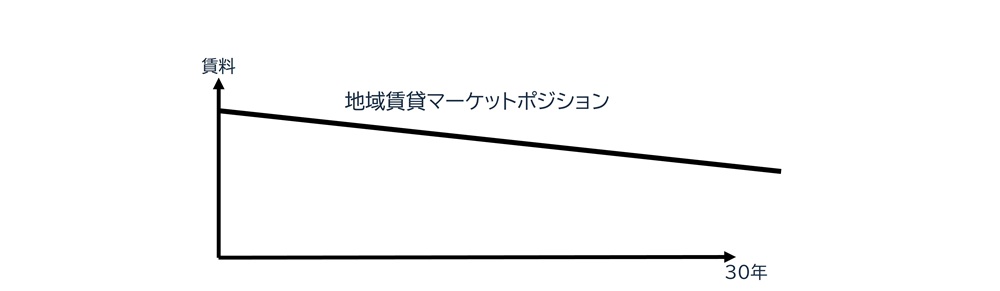

自物件の賃料ポジショニングは、地域賃貸マーケット内での、他のライバル物件等との比較で決まる。大きくは、Aクラス、Bクラス、Cクラス区分があるが、各区分の賃料幅の中でも、微妙な上下がある。これが、ライバル物件との上下関係を示す。 この関係は、固定ではなく、リノベーション・リフォームをはじめ、資本的支出工事を効果的に行う事で、ある程度は改善ができる。これを考えるのが、安定ビル資産経営の要だ。

ちなみに、成約賃料は、必ずしもポジショニングでは決まらない事に留意したい。貸主の戦略、募集条件、その時募集があるライバル物件、仲介不動産屋の営業力等の多くの要素が関係する。2.7 地域賃貸マーケットの動向を読む

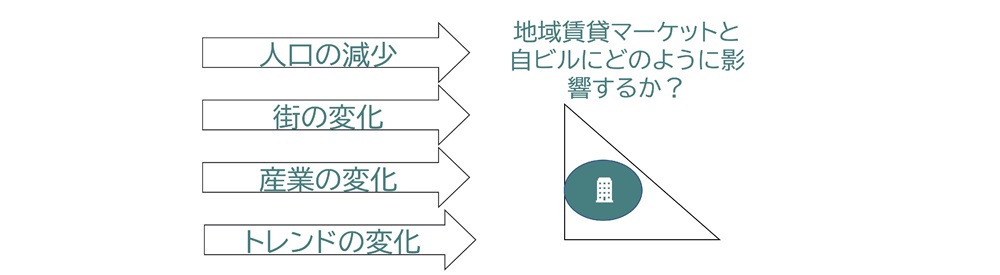

現在の地域賃貸マーケットが見えてきたら、将来の地域賃貸マーケットの動向を読む訓練も、日ごろから行っておく。これが賃貸経営計画に欠かせないからだ。

賃貸マーケットは、様々な社会経済事情の影響を強く受ける。- 社会経済環境による影響(例えばリーマンショック後や、特定産業の衰退)

- 地域の今後の人口減少が激しい

- 近隣で再開発等があり人の流れが変わる

- 学校や企業等の移転が予測されている

- ターゲットテナントの事業環境の変化

TOPに戻る

3 築古の賃貸経営

賃貸経営は、「築浅の間は空室が出たら不動産屋に声をかける」で構わなかったが、築古となると、建物アセットマネジメントの腕の見せ所になる。つまり資本的支出工事として賃貸効果目的工事を低予算かつ高効果に行い、ベストな賃料収入を稼ぐ事だ。これは、ビル資産経営の3面性の全てで考える。 ここではまず賃貸経営の全体像と賃貸経営の性質を確かめてから、30年賃貸経営計画の作成で考えるべき事を見ていく。

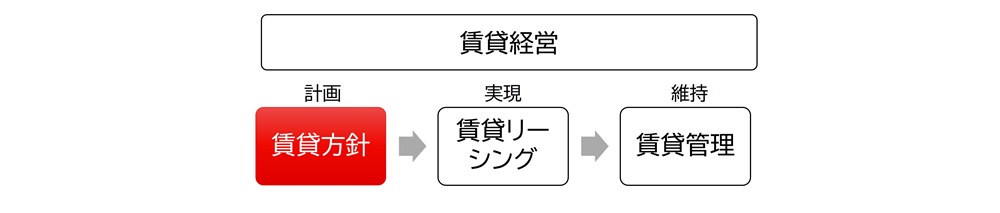

3.1 賃貸経営の全体像

建物が築浅の間の賃貸経営イコール管理で、賃貸営業と賃貸管理、それも不動産屋にお願いするだけ、がほとんどだった。しかし建物が築浅になると、建物アセットマネジメントとして賃貸方針が重要になる。

3.11 賃貸経営の全体像

賃貸経営は、賃貸方針、賃貸営業、賃貸管理の3セクションから成る。事業であれば経営計画、営業、顧客管理だ。

3.12 賃貸方針とは

うち経営者にとって最も重要なのが、賃貸方針だ。経営計画当たる。

3.13 用途は簡単には変更できない

賃貸方針のうち、用途は通常は変更しない。用途とは、居住用、事務所、店舗等種別を指すが、建築基準法の制限もある。居住用を事務所に使う事はあるが、通常、用途変更は、改装を含み、費用もかかる。だから最後の最後の手段となる.。考える場合については、3.6 相場が悪い時やオペレーション導入、用途変更等の検討で考える。

3.14 同じ用途でもターゲットテナントによって経営は違う

同じ用途でも、ターゲットテナントをどう考えるかで、今後の賃料水準も、賃貸効果目的工事にかかる費用も、全く違ってくる。経営としては、なるべく需要が確かで、かつ自物件の特徴と相性が良く、少ない賃貸効果目的工事で選んでくれるターゲットテナントを選ぶ事が原則だ。

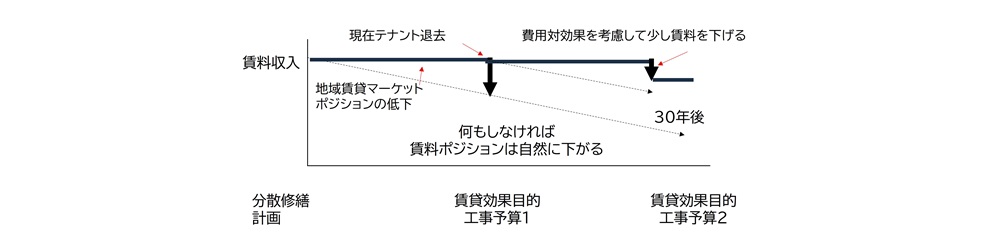

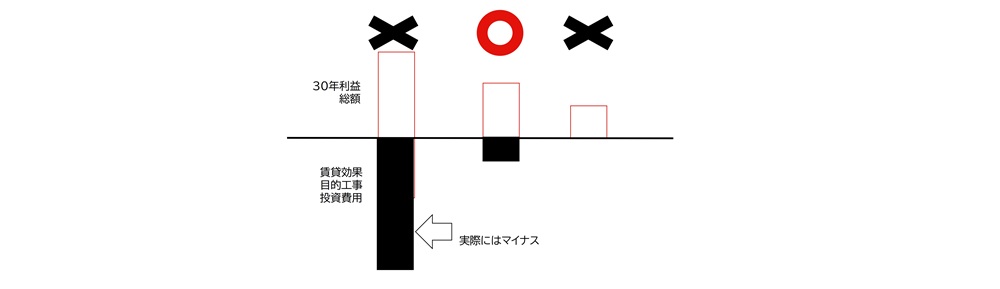

3.15 賃貸効果目的工事をどうするかが、築古賃貸経営のミソ

築古物件は、そのままでは経年と共に賃料水準が右肩下がりになる。そこで時々資本的支出として、建物の使用を続けるために必要な工事に加えて、賃貸効果目的工事の投資が必用となる。この賃貸効果目的工事をどうするかが、築古賃貸経営の手腕だ。一般に言われる高額のリノベーションやリフォーム工事投資を行っても賃料効果を得られない場合もあれば、わずかな投資でターゲットテナントの選好性に合い、高賃料で選ばれる場合もある。

3.16 ビル資産経営の3面性が全て関わる

つまり築古ビルの賃貸経営は、ビル資産経営の3面性の全てを考える事になる。

数字:(狙う)賃料収入と賃貸効果目的工事予算

物:物件の状態 (ターゲットテナントに目標賃料で選ばれる状態か)

使用者:ターゲットテナント

3.2 築古賃貸経営の特徴

最初に築古賃貸経営者にとっては常識だが、築古賃貸経営の特徴を確かめる。

3.21 入居テナントの賃料は固定

賃貸経営の魅力が、安定した賃料収入だ。テナントが入居している間は、毎月同額の賃料が入ってくる。(契約上で変動がある場合や、滞納等はここでは扱わない。)

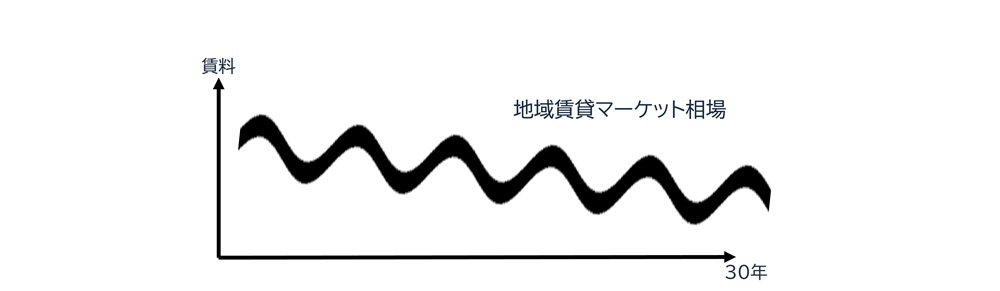

3.22 地域賃貸マーケットの賃料は波があり変動する

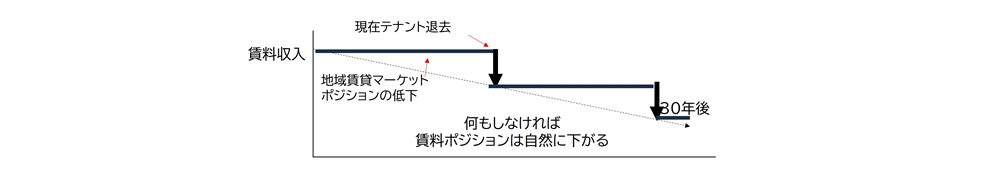

一方地域賃貸マーケットの賃料は波がある。リーマンショック後の低迷期を覚えていると思うが、時に大きく下がる時期が続く事もある。好景気になれば上がるが、地域が廃れれば、地域賃料の相場も下がる。短期でも常に変動している。

3.23 賃料ポジションは経年と共に下がる

地域賃貸マーケットの賃料ポジションは、経年と共に下がる。建物が経年と共に経年劣化して、綺麗さや清潔感を失い、また時代のトレンドと合わなくなってくるからだ。

3.24 募集賃料はその時の賃料相場と賃料ポジションで決まる

空室が出た時の募集賃料は、不動産屋と相談をして決める人が多いと思うが、不動産屋が決めるのではなく、その時の地域賃貸マーケティングの相場と地域賃貸マーケット内の自物件の賃料ポジションで決まる。つまり賃料は、ある意味、「時価」だ。

3.25 テナント退去で急に賃料収入が激減するリスク

つまり賃貸経営は、一見安定して見えるが、テナントが退去すると、その時の時価や地域賃貸マーケットの状態にさらされる。 見た目の賃料は、地域賃貸マーケット内ポジションが下がっても、相場が上がって変わらないもしくは上昇する場合もあるが、逆に相場も下がって極端に賃料が下がる場合がある。その次のテナントがなかなか決まらず空室が続く場合もある。

3.26 地域の賃貸マーケットが悪化するリスク

特に怖いのが、リーマンショック後のような地域賃貸相場が冷え込んでいるタイミングだ。個人では地域賃貸マーケット相場の変動に対抗できないため、そうした局面ではやり過ごしを考える事になる。これは、3.6 相場が悪い時やオペレーション導入、用途変更等の検討で考える。

3.27 賃料ポジションは賃貸効果目的工事で上げる事ができる

築古賃貸経営では、テナント退去で賃料収入が減少するが、地域の賃貸相場は変えられないものの、地域賃貸マーケット内の賃料ポジションは、下落を食い止める/上げる事ができる。その方法が、賃貸効果目的工事だ。とはいえ当然に賃貸効果目的工事にも予算があり、また工事を行えば効果があるものではないから、築古賃貸経営は、この賃貸効果目的工事をどのように行うか、よくよく考えなければいけない。

3.28 ただし他の物件が合理的に賃料を決めているとは限らない

自物件の賃料ポジション評価の際に1点留意しておきたいのが、自物件も他の物件も、必ずしも合理的に募集賃料や成約賃料を決めている訳ではない事だ。賃料相場の変動を無視して、とりあえず前と同じ、で決めたり、早くテナントを入れたいから安めの賃料にしたり、初期条件を下げたりフリーレント、B工事C工事負担で賃料を高めにしていたり、といった具合だ。だから地域賃貸マーケット内の賃貸ポジション評価では、そうした要因も考慮して評価しなければいけない。3.3 30年賃貸経営計画作成の準備

30年賃貸経営計画の表を作る。テナント賃貸管理表やレントロールという名称で、各部屋の表を作ってある場合は、それを30年延長する。

3.31 縦に現在の階数及び部屋番号、現在賃料列を並べる

30年賃貸経営計画の準備は、まず左側の経に現在の階数及び部屋番号、現在月額賃料列を並べる。空室は空にしておく。 計画表には、前年のセルを参照するようにして、まず30年現在の賃料が続く場合の計画表を作る。 下には月額賃料合計と年間賃料合計(月額の12倍)あれば駐車場賃料も同等に、更に他にも収入があれば (携帯基地局設置や電柱の地代、自動販売機売上等)の年額行も加える。

3.32 地域賃貸マーケティングで現在の地域賃貸マーケット相場を確かめる

地域賃貸マーケティングで、現在の地域賃貸マーケットの相場を確かめる。上段に、地域賃貸マーケット相場坪単価欄を作成する。(事務所、店舗等複数用途が混在している場合は、それぞれについて作成する。)

3.33 30 年後の賃料相場を想定し、賃料相場の欄を作る

現在の地域賃貸マーケットで、現在築年数+30年(で手入れをしていない)物件を想定して、その賃料を推定する。(通常は、相当に下がる。)地域賃貸マーケット相場は、好立地の場合は波を無視して一定と考えて構わない。一方街の衰退や縮小が予測される場合には、相場の下落も想定して加える。これを、地域賃貸マーケット相場坪単価欄の30年後のセルに入れる。

3.34 今後30年の賃料ポジションを想定する

地域賃貸マーケット相場坪単価欄の1年目と30年目が埋まった。残りの期間も埋める。通常は5年又は10年毎の段階で、変動させる。つまり(現在賃料相場ー30年後の賃料相場)を6または3で割り、5年又は10年毎に下げていく。

3.35 特別な事情がある場合は考慮する

将来の時点で地域賃貸マーケットに重大な影響を及ぼす特別な事情がある場合は、それを考慮する。例えば街の縮小や、学校や企業等の移転により、街からテナント候補がいなくなり、他の展望が見えない場合がある。安易に対応する必要はないが、将来の見込みが非常に厳しい場合、用途変更やオペレーションの導入等検討する事になる。これはこの先で見る。

3.36 他の名目は考慮しない

通常テナントが入るときは、敷金礼金や更新料もあるが、敷金は基本返すお金の預かりであり、礼金や更新料は仲介手数料と差し引きゼロと考えて、特に考慮しない。フリーレント等を付ける場合も考慮しない。

3.37 ターゲットテナント及びライバル物件を明確にしておく

準備の仕上げとして、ターゲットテナント余帯ライバル物件を明確にしておく。これは賃貸効果目的工事の検討で重要な情報だ。3.4 30年賃貸経営計画の検討と作成

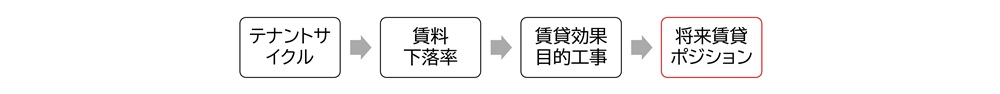

30年賃貸経営計画は、テナントサイクルを決め、その終わり毎に賃料下落か賃貸効果目的工事を検討するだけだ。ただしそこから低予算でベストな総賃料収入を得られるベストな賃料ポジションを模索する。これは永遠に追及する課題だ。

3.41 テナントサイクルを決める

賃貸経営計画表に戻り、各部屋のテナントが、いつ頃退去するか、テナント(の入れ替わり)サイクルを想定する。 定期借家契約の場合、定期借家契約の終了時点。普通借の場合、過去の履歴を見れば、長く営業しがちか、入れ替わりが早いか、傾向が見えてくる。

テナントサイクルは各部屋に割り振り、このテナントサイクルの終了地点(最初は現在契約の頭から)が、テナントの入れ替わりと想定する。 (通常は、空室期間は想定しない。)例えばテナントサイクルが7年であれば、30年7~8回ある事になる。

3.42 テナントサイクル毎に、その時の想定賃料を入れる

全室でテナントサイクル毎に、3.32地域賃貸マーケティングで現在の地域賃貸マーケット相場を確かめ、今後30年の賃料ポジションを想定するで想定をしたその時の想定賃料に変更する。普通は段々で賃料が下がる事になる。

3.43 賃貸効果目的工事をするかしないか?

さて、ここで悩むのが賃貸効果目的工事をするかしないか?だ。思い悩むだけではなく、検討をしなければいけない。 検討をするのは

①予算はどの程度確保できるか?

②何をどうするのが効果あるのか?

③それによりいくら賃料を上げられるのか?

だ。この具体的な賃貸効果目的工事の考え方は、3.5 賃貸効果目的工事の考え方で見てみる。賃貸効果目的工事は、必ず行うとはならない。

3.44 建物としてどう賃貸効果目的工事を分散させるか?

賃貸効果目的工事は、お金を投下すれば賃料効果が上がるものではない。又、賃料が上がるからといって無制限にお金をかけられないのは、ビル資産経営として当然だ。 賃貸効果目的工事の予算は、30年総分散延命工事予算の一部であり、その原資は将来の賃料収入だ。30年で賃貸効果目的工事に配分できる予算は限られている。それを られた30年賃貸効果目的工事予算を、どう分配するかが問題になる。つまり、数字面としては、

いつ頃

どの部屋に

どの程度配分

すれば、最もベストな30年総賃料収入を得られるのか?は、試行錯誤をしなければわからない。

3.45 賃貸効果目的工事の効果は永続しない

この試行錯誤が必用な理由は、例え賃貸効果目的工事で賃料を上げても、その「効果が続くのは、次のテナントサイクルまで」でしかないからだ。次のテナントサイクルでは、3.34 今後30年の賃料ポジションを想定するで想定した下落幅で、賃料が下落する。テナントサイクルが10年で10年で坪単価X円下落を想定していれば、10年後にはやはりX円下落する。そこで同じ予算でも、どちらかだけに賃貸効果目的工事を行うか?、両方に行うか?で経営は違ってくる。

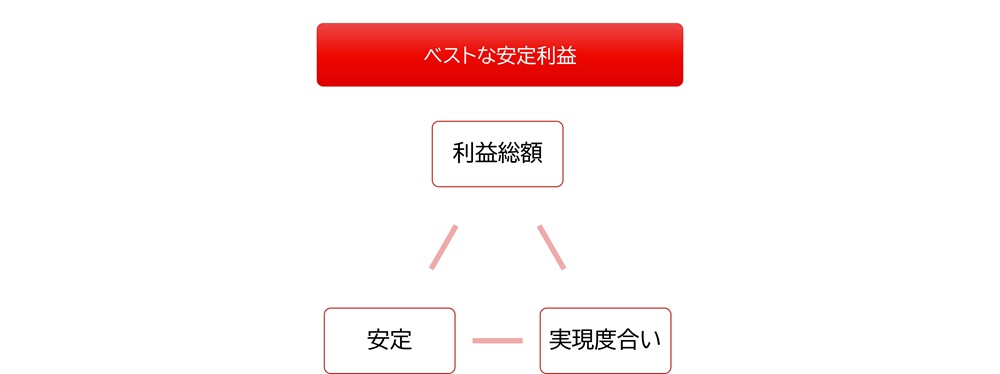

3.46 目指すは、低リスク低費用で安定かつ30年での賃料収入総額ベスト

この賃貸効果目的工事は、目的ではなく、建物全体で総賃料収入のベストを実現するための、手段だ。ここでベストという表現は、総賃料収入の最大化ではなく、低リスクかつ高実現性ある中での(総賃料収入ー総賃貸効果目的工事費用)の最大化だ。つまり、なるべく賃貸効果目的工事投資を最小限に抑え、かつなるべく安定した賃料収入が続けられる事を目指す。

例えば、空室が続き、高額リノベーション投資で賃料アップを狙うが、10年もするとまた賃料が下がるといったシナリオでは、高額リノベーション投資でも、その時の地域賃料相場が悪くて、賃料が上がらないリスクは十分にある。そうした高費用ハイリスクは、プロの不動産投資家や大資本がやる事だ。とにかく、様々な可能性をシミュレーションして、比較検討する事になる。

3.47 見つけるのは、経営として維持できる賃料ポジション

更に最終的には、自物件が地域賃貸マーケットの中で、どの程度の賃料ポジションを維持するか?を見つける。 この程度の賃料ポジションなら、無理のない予算の資本的支出工事で他のライバル物件に負けないでいられるという感覚がつかめると、実際の賃貸の場面で判断がしやすくなる。

3.48 維持する賃料ポジションを決めてあると、実判断が楽になる

地域の賃料相場は、景気や様々な事情で上下し、特に悪いタイミングでは個人が対応できる事はない。実際の賃貸では、定期借家契約でも早期退去はあり得、退去はテナントサイクルより早い場合も遅い場合もある。 例えそのタイミングで賃貸効果目的工事を計画していても、地域賃貸マーケットの相場が良く、賃貸ポジションも維持できていれば、何もする必要はなく予算を持ち越す事ができる。逆に想定外に相場が悪い場合でも、地域賃貸マーケティングが出来ていれば、とりあえず賃料ポジションを維持するため以外の過剰投資を避ける事ができる。そしてまた賃料相場が良くなった局面で、賃料を上げる事ができる。3.5 賃貸効果目的工事の考え方

賃貸効果目的工事は、資本的支出工事の一部だが、建物の使用を続けるために必要な工事とは別に、地域賃貸マーケットの中でライバル物件より選ばれる賃貸ポジションを取るために行う投資だ。だから何をするか、は地域賃貸マーケットの中で考えるが、同時に分散延命工事として、予算上限と費用対効果を意識する事になる。もちろん負債化はご法度だ。

3.51 賃貸効果目的工事とは

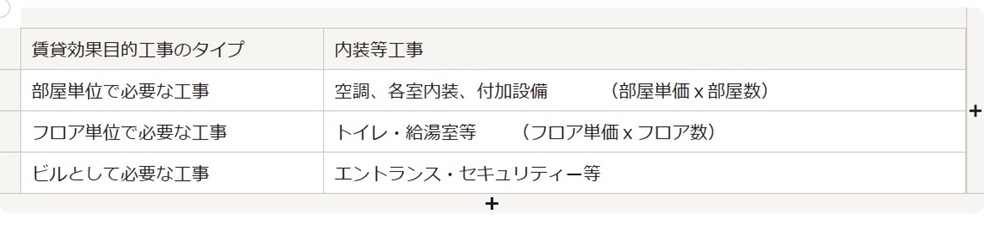

賃貸効果目的工事は、内装のリフレッシュやキッチン・給湯室・トイレのリニューアル他、通常の建物の使用に必要な機能性能に加えて、目指す賃料で選ばれるための工事を指す。例えば次のような対象だ。 貸室やフロアで必要な工事は、数に注意する。

3.52 賃貸効果目的工事の原則

賃貸効果目的工事は、長期の

賃料効果>>賃貸効果目的工事費用 でなければいけない。そのために次の3点セットを考える。 「物」現在の物件の強みに何を加えるか? 「数字」予算と費用対効果 「営業」テナントに選ばれる効果はあるか?

3.53どこをどう改善すれば、より高い賃料で選ばれるのか?

賃貸で現状より賃料を上げるとは、地域賃貸マーケットで上の賃料ポジションのライバル物件よりも、自物件が選ばれるようにする事だ。つまり、地域賃貸マーケット内での、ターゲットテナントの選好性理解及びライバル物件の特徴の理解が欠かせない。 これを低予算で実現するには、

・現在の自物件の特徴、強みを十分に理解する

・加えてどこを改善すれば、ライバル物件より勝てるかを研究する

・改善をどうすれば低予算で出来るかを、検討する

重要な事は、自分の好みではなく、ターゲットテナントの選好性で考える事だ。中小ビルの場合、しばしば高額な豪華内装より、色や仕上り、些細な工夫やセンスといった、細部で評価される。古さの持つ肩に力の入らない自由な雰囲気が評価されている事もある。 アイデアを得るためには、リフォーム業者の営業パンフレットではなく、なるべく多くのライバル物件の内覧をする事だ。付き合いある不動産屋に頼めば、内覧させてもらえる。現在ではインターネットでも写真情報が多く出回っている。

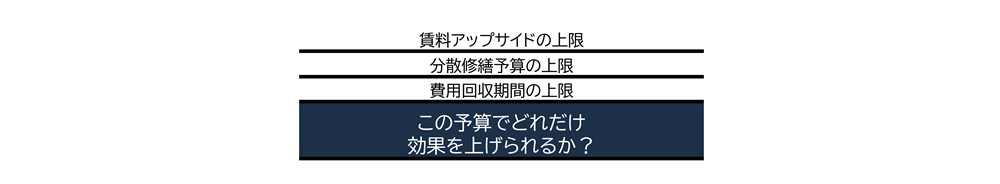

3.54 賃貸効果目的工事予算の上限を計算する(数字)

賃貸効果目的工事の中身は時間をかけて考えるとして、賃貸効果目的工事は上限を決めておく。 これは過剰投資のストッパーとして欠かせない。 次の3つの数字の上限を検証して、うち一番低い数字を採用する。

①アップサイド賃料の上限

賃貸効果目的工事で工事をしなかった場合と比べてアップできる賃料は、地域賃貸マーケットの中で上限がある。築古中小ビルがどんなに頑張っても、新築Aクラスビルの賃料水準は無理だ。上限は、地域賃貸マーケティングで調べる。

② 分散修繕工事の予算上限

収益物件は、30年総工事予算から、賃貸効果目的工事が使える予算上限は、建物使用に必用な必須工事を先に確保したその残りだ。しかも賃貸効果目的工事は、部屋毎に必要な工事は部屋の数、トイレ・給湯室はフロアの数等、数にも留意して、各工事の予算上限を決める。

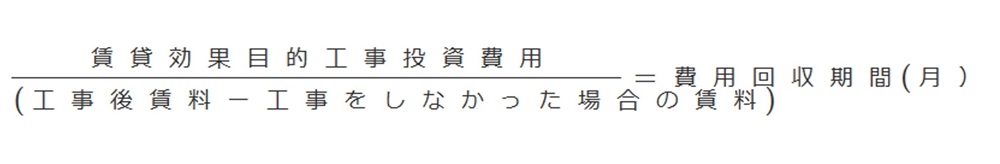

③ 費用回収期間

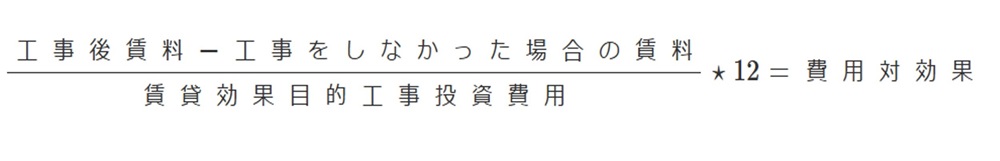

経営観点で重要な数字が、費用回収期間だ。 例えばテナントが10年程度で入れ替わるビルで、入替りの都度必要な工事で費用回収期間が10年を超しては、実質費用回収が出来ない。早期退去のリスクも考慮すれば、2-3年で回収をしたい。つまりその金額が、費用回収期間から考えた予算の上限だ。 計算方法は次の通りとなる。

賃貸効果目的工事予算 /(月額目標賃料ー月額現在賃料)x12 = (年単位)

3.55 賃貸効果目的工事予算の削減を検討する

賃貸効果目的工事予算の上限が少なすぎると思われるかもしれないが、ここからが予算削減のための頭の使いどころだ。予算ありきで、ターゲットテナントの顔を思い浮かべながら頭をしぼるとアイデアが出てくる。内装工事等はDIYで出来る事も多い。

3.56賃貸効果目的工事案の比較検討

複数の賃貸効果目的工事案を比較して検討する際は、数字の「費用対効果」と「実現性」で評価する。選ぶのは、「実現性が高く」かつ「費用対効果も良い」案だ。

■ 費用対効果の計算

費用対効果の計算は次の通りだ。

(月額目標賃料ー月額現在賃料)*12 /賃貸効果目的工事予算 ちなみに費用対効果は、リフォーム業者等も言うが、単体では意味がない。これは比較検討のために使う数字だ。

■「実現性」の評価

将来の「実現性」は、1案だけの評価は難しいが、複数案の比較検討で、松竹梅といった優劣関係を付ける事は出来る。自信がなければ、管理者や知り合いの不動産業者の意見を聞く事もできる。3.6 相場が悪い時やオペレーション導入、用途変更等の検討

最後に簡潔に、相場が悪い時やオペレーション導入や用途変更の検討について簡単に触れる。こうした賃貸経営の重大な判断は、必要な状況でも、安易に決めるものではない。なるべく相談をして欲しい。

3.61 悪い相場とは戦えない

賃料ポジション以前に、例えばリーマンショック後のように景気が悪くて地域全体の賃料相場が下がる場合や、そもそも街の縮小や、主要企業、学校等の移転、ターゲットテナント産業の衰退等で 地域全体に需要がなくなり、賃料水準が下がる場合がある。こうした地域環境要因による賃料低下に対しては、個人で対抗できる事はほぼない。

3.62 やり過ごす選択肢

そうした場合、やり過ごすのは1つの選択肢だ。相場が悪い時は、悪い相場が永遠に続くように思えるかもしれないが、例え街の縮小や地域の衰退であっても、また何等かの盛り返し策が出てくる事もあり得る。悲観して極端な対応に走る事は避けて、まず「やり過ごし」は、有効な手だ。 「やり過ごし」とは、長すぎない定期借家契約で、安い賃料でテナントに入居してもらう。定期借家契約終了時に、相場が回復していれば、回復後の賃料で新規テナントを入れる事ができる。

3.63 オペレーション導入の注意

どうしても回復が見込めない場合の選択として、オペレーション導入と用途変更がある。 オペレーション導入とは、例として、民泊、シェアハウス、コワーキングオフィス、シェアオフィス、貸倉庫、貸会議室等があり、空間ビジネスに賃貸するか若しくは自ら空間ビジネスを行う場合を指す。こうしたビジネスは、トレンドがあり、営業も盛んだ。しかし、現実には、少数の長く続く成功例の裏に、短期で終わる失敗例が無数にある事に留意をしなければいけない。 こうした空間ビジネスの成功は、立地条件以上に、オペレーター(運営者)の運営手腕と集客手腕で決まる。従ってオペレーション導入を選択できるのは、自ら運営集客力に自信があるか、実力あるオペレーター(運営者)を見つけられた場合のみである。

3.64 用途変更は最終手段

用途変更とは、事務所ビルから、居住用に変えたり、逆であったり、事務所ビルからホテルに変えたりと言った変更だ。用途変更は、最終手段だ。時に建築基準法の確認が必用であり、改装等高額投資が必用となる。用途変更後の地域賃貸マーケットは、それぞれに癖があり、地域賃貸マーケティングをゼロから行わなければいけない。賃貸も管理も違ってくる。 人口激減の厳しい時代に、こちらがダメであちらなら大丈夫はそうそうない。用途変更は基本的に不動産投資プロフェッショナルの投資手法であり、簡単ではない事を肝に銘じなければいけない。

TOPに戻る

4 安定ビル資産経営計画の分散延命計画

30年分散修繕計画の作成は、既に30年分散延命計画の作成で考えているので、ここでは繰り返さない。収益ビルとしての特徴のみを、補足する。

4.1 収益ビルの30年分散延命計画の考え方

収益ビルでも、分散延命計画作成の流れは次の通り変わらない。30年分散延命計画の作成の通りだ。

4.11 計画作成前の準備

まず準備1と準備2は次の通りだ。

準備1:現在と過去

次の準備は、分散延命計画作成と同じだ。

■現在の建物にある建物設備機能等そのおよその状態を確かめる

■わかる限り過去の資本的支出工事履歴を確かめる

■現在の工事準備資金を確かめる

準備2:将来

将来の準備に関しては、30年賃貸経営計画で既に考えてある

■ 将来の財源

30年賃貸経営計画で見込む、30年の年間賃料収入だ。

■将来の建物使用者を想定する

30年賃貸経営計画で見込む用途での、ターゲットテナントだ。

■将来の建物使用者がどのように建物を使うか

30年賃貸経営計画で見込むターゲットテナントがどのように建物を使うかだ。

■ 将来の建物使用者が納得して使用している将来の建物イメージ

30年賃貸経営計画で考えている賃貸効果目的工事を行った将来の自ビルイメージを細部まで想像する。

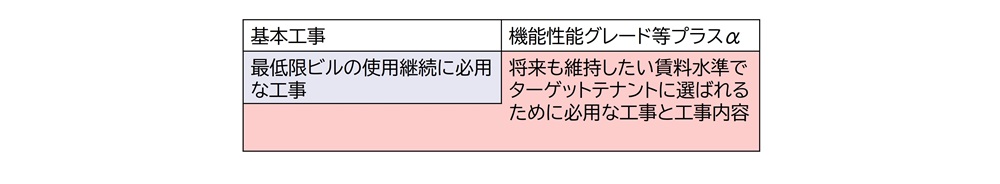

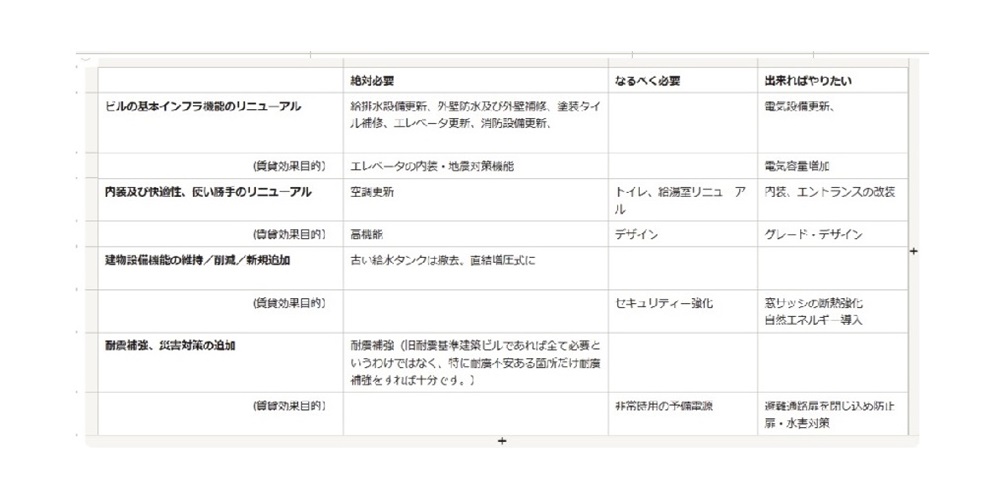

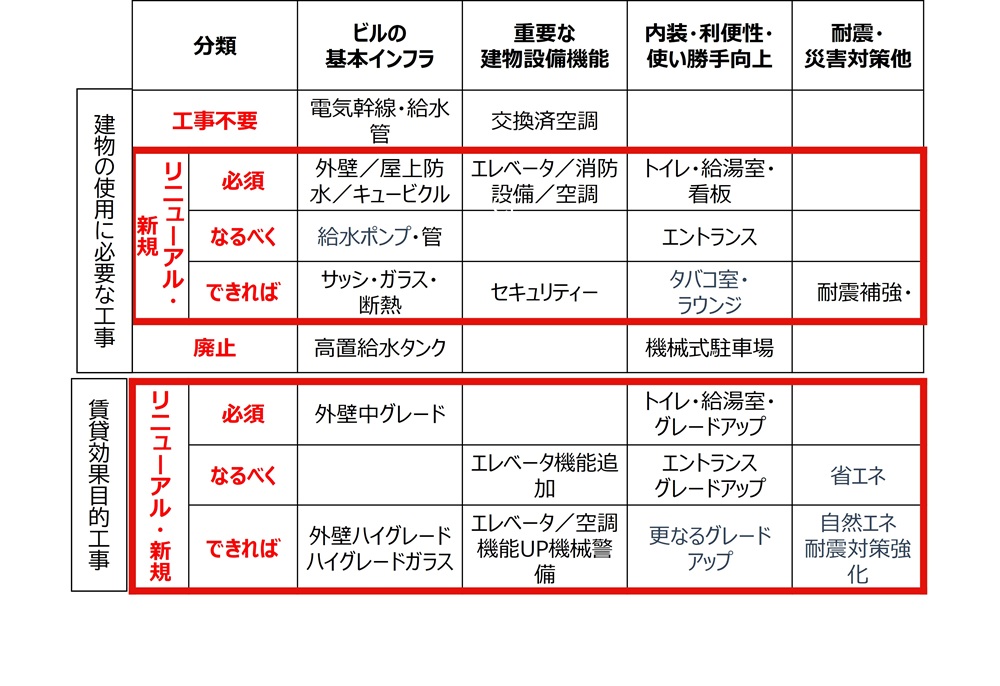

4.12 30年分散延命計画検討の準備:収益ビルの資本的支出工事の対象

30年分散延命計画検討の準備として、

■ 最初の検討対象工事を決める

で、30年分散延命計画の作成で考えた建物を使用続けるために必要な工事に加えて、賃貸効果目的工事が加わる。

ただし両者は、別々に綺麗に分かれる訳ではなく、30年分散延命計画の作成で考えた建物の使用に必要な工事に含まれるものもあれば、建物を使用続けるために必要な工事に、賃貸効果目的工事としての機能性能が加わる場合もある。例えばエレベータ更新は、自用であればシンプルで構わないが、賃貸効果を考えて付加価値を追加する事はよくある。

4.13 収益ビルの資本的支出工事の対象の工事方針の分類

建物を使用続けるために必要な工事と賃貸効果目的工事それぞれで、今後30年の工事方針を分類する。 最初はなんとなくで構わないが、注意すべきは、30年の間、30年賃貸経営計画で想定した賃料ポジションで選ばれる状態のビルであり続けなければいけない事だ。

4.14 今後30年での必要工事対象に優先度をつける

4カテゴリーに分けて、30年内での必用資本的支出工事対象に優先度をつけるが、ここでも建物を使用続けるために必要な工事と賃貸効果目的工事の区別に、注意する事になる。

優先度をつけると、優先順位が高い工事対象について、実際の工事名称を調べ、予算目安の幅を調査する。内装工事などは、予算幅はDIYから上は天井無しになる。

4.15 30年総工事予算を決める

収益ビル等の30年総工事予算は、

毎年の総賃料収入の5%~10%

を見込む。地方やマンション、現在の建物状態が悪い場合は、多めになる。

4.16 30年総工事予算の削減も検討する

もちろん30年総工事予算は、分さ延命の検討を通して、何度でも見直し、削減に努める。4.2 収益ビルの30年分散延命計画の留意点

収益ビルの30年分散延命計画では、建物を使用続けるために必要な工事と賃貸効果目的工事に上手く総工事予算を配分し、建物トータルで、30年賃貸経営計画で計画した賃料ポジションの物件であり続ける事が第一だ。

4.21 目指すは高費用対効果

30年分散延命工事計画の作成でも、低予算と低リスク高効果を追求した。30年安定ビル資産経営計画では、「高効果」は具体的な賃料収入効果だ。従って低リスクのままいかに

低予算で高賃料効果を上げるか=高費用対効果

をより徹底的に追及する事になる。

4.22 意識すべきはターゲットテナントの目線

つまり常に地域賃貸マーケットの中で、他のライバル物件と比較して自物件を選ぶターゲットテナントの目線を意識しなければいけない。ただしこれは、ありがちだが、単純に「テナント様のため」に、過剰工事を行う事ではない。

4.23いかに低予算工事でターゲットテナントに選ばれ続けるか

ターゲットテナント選好性の理解が重要な理由は、いかに低予算でターゲットテナントに選ばれる物件であり続けるか?を考えるために欠かせないからだ。そしてこれは、言い換えれば、いかにターゲットテナントに選ばれるために重要ではない工事(機能性能グレード等を含む)を削減するか?でもある。特に機能性能グレードは、付け加えるのは簡単だが、削減する事には勇気がいる。

4.24 建物の使用継続に必要な工事の留意

電気や給排水、エレベータや屋上外壁の防水工事等は、そうした基本インフラのトラブルをテナントがどの程度容認するかは、賃料ポジションによる。従って工事サイクルは、賃料ポジションで決めなければいけない。またテナント専有部からしかアクセスできないものについては、なるべく直近のテナントサイクルのタイミングで予算を確保する事になる。

4.25 賃貸効果目的工事の留意点

賃貸効果目的工事は、付加価値工事の営業が盛んですが、実際の基本は、貸室及びトイレ、給湯室、共用部に清潔感がある事だ。内装はDIYで出来る事も多く、その気になれば相当の予算を削減できる。 賃貸効果目的工事は、フロア数、部屋数必用な工事もあるが、これらは一度に全て行うのではなく、各部屋のテナントサイクルの終了時に合わせて、分散できる。

4.26 テナントサイクル終了時工事の注意

収益物件では、時にテナント退去時にまとめて工事をしたい事が増える。物のライフサイクルではなく、近くのテナントサイクル終了時点で予算を確保する事になるが、実際のテナント退去は早い場合も遅い場合もあるため、早い場合も想定して、早めに予算準備ができている事が望ましい。

TOPに戻る

5 安定ビル資産経営計画の仕上げ

最後に、別々に作成した賃貸経営計画と分散延命計画を、30年安定ビル資産経営として、一体で見て実現性と低リスクを確かめる。30年安定ビル資産経営計画を仕上げる。

5.1 安定ビル資産経営とは

安定ビル資産経営とは、ビル資産経営の3面:「数字」「物」「使用者」面の全てが「安定」している状態を言う(ちなみに安定は一定とは違う。多少変動や下落等傾向があっても、大きな変動がない状態が、安定だ。) 安定ビル資産経営は、

・事故を起こさず 「物」

・賃貸を継続 「使用者」

・負債を作らず 「数字:BS」

・利益を維持する 「数字:PL」

の4つが条件だ。

5.11 安定ビル資産経営のストーリー

安定ビル資産経営サイクルを確かめるために、次の3つの観点で、安定ビル資産経営のストーリーに破綻がない事を確かめる。破綻があればまた最初から見直さなければいけない。

5.12「数字」のストーリー

30年安定ビル資産経営計画表は、数字「利益」のストーリーだ。 賃料収入の一部定額が資本的支出工事の予算として留保され、留保された工事予算が溜まった頃に建物の使用を続けるために必要な工事もしくは賃貸効果目的工事の資本的支出工事がされる。それにより将来も一定水準の賃料収入を維持して、赤字や負債を作らずに、分散延命工事のサイクルが回り続ける。

5.13「物」のストーリー

「物」のストーリーは建物の状態を指す。築古ビルは年々建物設備機能や内装等が経年劣化する。 しかし時々、悪化した建物設備機能等をリニューアルしたり新規追加での資本的支出工事が行われ、建物として酷く状態が悪化しない。建物としての「物」のストーリーでは、30年後の終わりだけではなく、30年間を通して、酷く状態が悪化する箇所や時期がないかを、確かめる。

5.14「使用者」のストーリー

「使用者」のストーリーとは、ターゲットテナントの視点で、30年の間、想定賃料で選びたくなる物件であり続けるかを、確かめる。これも30年後時点だけではなく、30年間を通して、毎年確認をする。5.2 安定ビル資産経営サイクルを確かめる

理想的な安定ビル資産経営のストーリーは、安定ビル資産経営のサイクルを作る。これが永久利益資産のサイクルだ。

AをしたらBの結果で・・と言えるほどビル資産経営は単純ではないが、大きな流れで安定ビル資産経営のサイクルがある事を確かめる。安定ビル資産経営のサイクルが感覚として掴めるようになると、問題が発生した時には安定ビル資産経営のサイクルに戻るように対応するだけで、現在建物資産は永久利益資産であり続ける。5.3 30年安定ビル資産経営計画の出来上がり

そうして30年安定ビル資産経営計画が1つ出来あがる。

5.31 沢山のストーリーを比較検討から、ストーリーを選ぶ

ビル資産経営計画も、1つ作成すれば終わりではない。 同じ賃料ポジションでもより少ない賃貸効果目的工事費での実現を追求したり、またより高い賃料ポジションやより低い賃料ポジションで経営がどうなるかを確かめたり、最悪どの程度の賃料水準になれば危険水準かといった経営の幅を検討をしておくことは、実際の判断場面で、非常に使える。そうして比較検討し、より低予算低リスク高費用対効果のストーリーを選び続けていれば、気が付いたら100年200年超している。5.4 建物長寿化プランの作成

また分散修繕計画部分では、9 付録:自ビル100年長寿化プランの作成の建物100年長寿化プランの作成も、お勧めする。

TOPに戻る

→ 1建物永久資産化が、縮小時代に豊かさを作る鍵

→ 2建物を永久資産にする分散延命

→ 3賃貸も永続の安定ビル資産経営

→ 4建物資産の3面性

築古中小ビル資産所有者・経営者・後継者の方、資産管理会社経営者の方、現在ビル資産の永久資産化を、問題解決と合わせて助言・支援ができます。 管理会社や建設業者とは違う、世界標準の自分の土地と建物資産を守る建物アセットマネジメントによる、全く新しいアプローチを、是非ご体験下さい。

お気軽にフォームお問合せ又は1時間の無料オンライン面談をご予約下さい