.

マンション・中小ビル等を永続資産にする分散修繕の実践:30年分散修繕計画作成

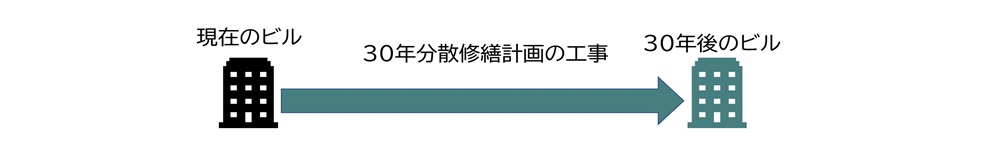

住宅・マンション・中小ビルは、建物の使用を継続しながら分散修繕で正しく延命・長寿化工事に取り組めば、使用利益を継続続ける永久資産になる。そのために最初の取り組みで欠かせない30年分散修繕計画の作成をご紹介

住宅、マンション、中小ビルを永久資産化する分散修繕

住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等永久資産化が、縮小時代の豊かさを得る鍵で述べた通り、 大資本ではない一般が所有する住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等は、低予算低リスクかつ高費用対効果に建物の寿命を延ばす資本的支出工事を継続する分散修繕で、永遠にでも使用し価値を生み続ける永久資産に出来る。 言葉にすると難しそうだが、分散修繕は、ビルの本場英欧米をはじめ世界中では、ごく当たり前の方法だ。特別な専門知識は必要なく、誰でも直観的に分かっている事も多い。ここでは特に中小ビルを例として、その考え方を紹介する。

コンテンツ

1 建物を永続資産にする分散修繕とは

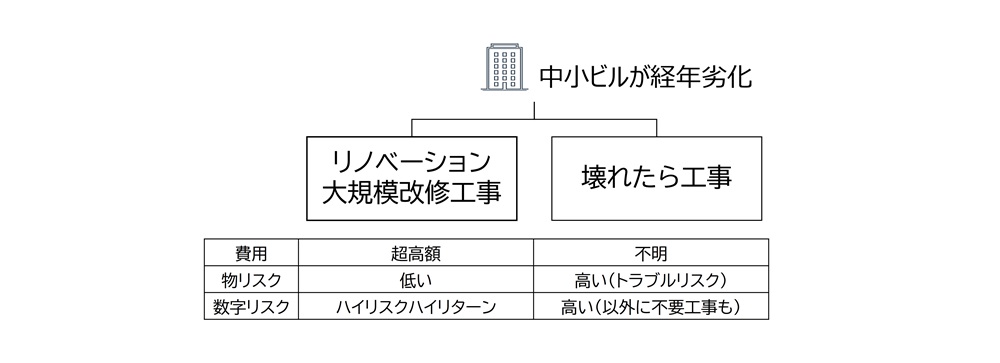

分散修繕は、建物延命の方法として、日本の建設業界が利益として推すフルリフォーム・リノベーション・大規模改修工事・再生工事等建物を空にしてまとめてリニューアルする超高額の、大資本等のバリューアップ投資向け手法に対し、一般の建物所有者が、建物の使用を続けながら、低予算で建物延命工事を行い、建物を使用利益を産む資産として、永遠でも意地し使用できるようにする手法だ。分散修繕は、なるべく大きな工事を避けて、必要な建物設備機能リニューアル等を必要なタイミングで無駄なく行う。

分散修繕がどのように、建物を永続資産にできるか、基本の考えは、既に2 住宅、マンション、中小ビル、社会的インフラストラクチャー等永久資産化が、縮小時代の豊かさを得る鍵で見たが、あらためてざっとおさらいをする。

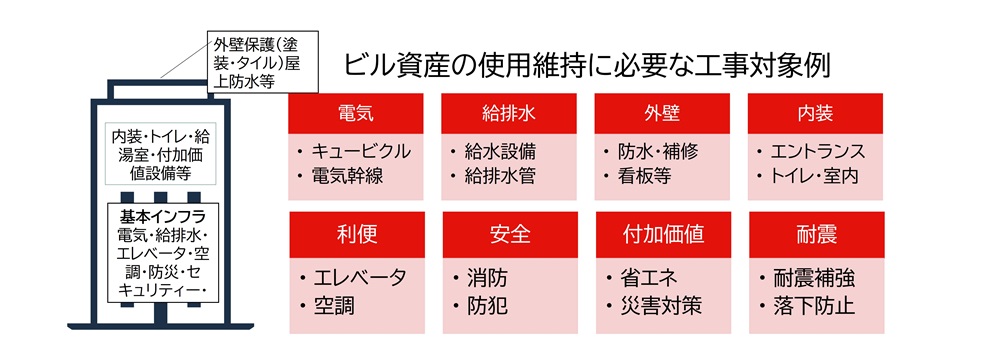

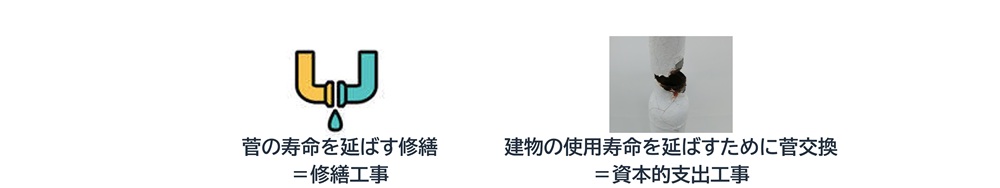

1.1 建物の修繕工事ではなく、建物資産の価値を守る資本的支出工事

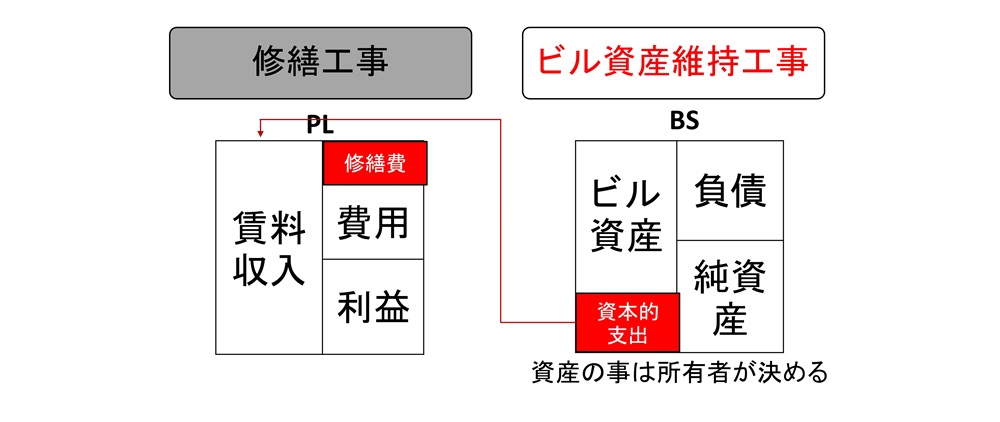

最初に重要なのは、分散修繕は、建物の修繕工事のための方法ではない。単なる建物の延命だけを考える方法でもない。所有している建物資産の、使用利益を産む価値価値の下落を食い止めるために行う、資本的支出工事のための方法だ。資本的支出工事は、建物設備機能の問題を根本解決し、結果として建物を延命する。

但し、建物を延命が目的ではなく、建物資産価値を上げる(下落を食い止める)事が目的の工事である事に留意をしたい。資本的支出工事費用は、会計的に資産の部に入り減価償却で費用化される。だから資本的支出工事は、多少高額でも単純にPLの高額費用とは考えない。その金額の過多と効果は、建物全体で考える事になる。

資本的支出工事は、管理(プロパティマネジメント)ではなく、建物アセットマネジメントで考える。

資本的支出工事には、一度にまとめて工事をする方法(フルリフォーム、リノベーション、大規模改修工事、再生工事等)と、建物を構成する建物もの設備機能等を個別に行う方法があるが、分散修繕は後者を経済的に行う。この場合は、

- 建物の全体を考え

- 将来の結果を考え (リスクを高めない)

- 工事に優先順位をつける (費用対効果の高い工事だけ行う)

1.2 長期利益のベストを考える建物アセットマネジメント

建物アセットマネジメントは、この資本的支出工事をどのように効果的に行えば、建物の長期の使用利益をベストにできるかを考える。通常アセットマネジメントは、新築/購入の初期投資からのリターンのベストを考えるが、その中でも建物アセットマネジメントは、EXITを考えずに、現在建物のインカムゲインのベストを考える。

とはいえ過去の実績はもう決まっているから、現在から将来が問題だ。分散修繕は、この建物アセットマネジメントの中でも、建物の寿命を考えず、低予算低リスクで永久資産とする事で、利益を長く引き延ばして積み上げてベストな利益を実現する方法だ。

建物延命で得られると期待できる収益ー延命工事の費用=建物延命の利益

しかし資本的支出工事は建物の将来に対する投資だ。だから、このベストな利益実現に際しては

- 費用対効果を高める事

- リスクを高めない事

1.3 警戒すべき古い建物のリスクとは

ここで重要なのが、リスクを高めない事とはどういう事かを理解する事だ。古い建物はなにかとリスクが高い。古い建物には

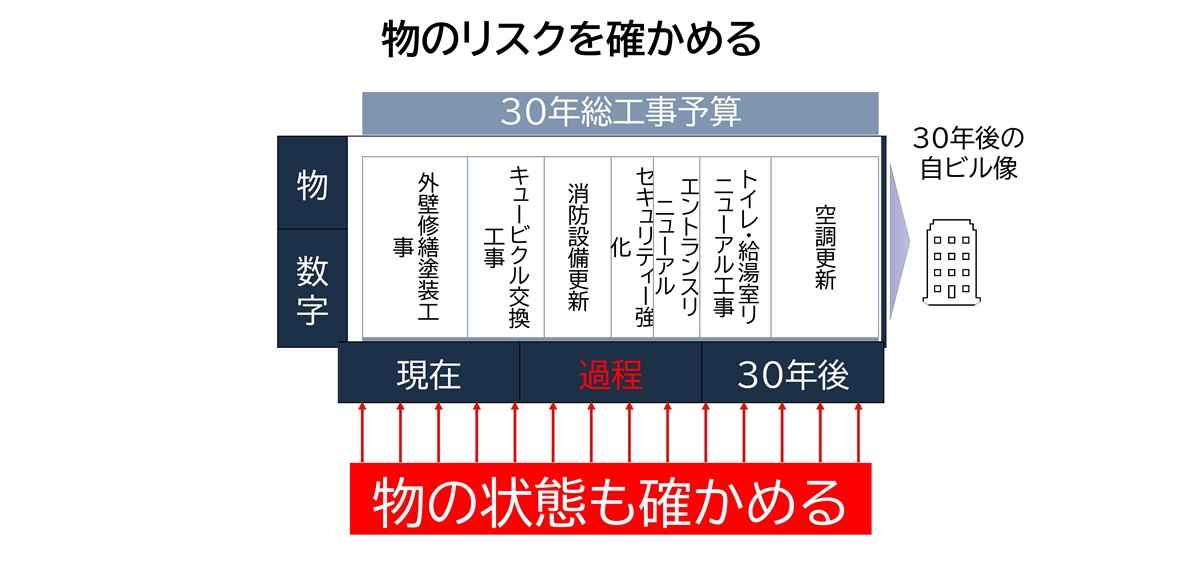

- 物のリスクと数字のリスク

- 現在リスクと将来リスク

1.4 分散修繕の会計モデル

建物アセットマネジメントとして分散修繕は、次の会計モデルが継続するように、資本的支出工事を行う事で、建物を永久資産にする。

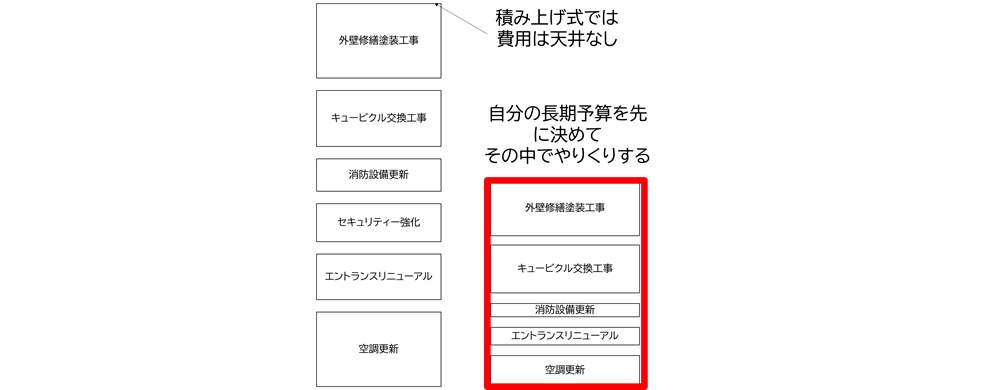

1.5 分散修繕は、自分の予算かつ低予算かつ低リスク

この会計モデルを成立するための、最も重要な事は、資本的支出工事は、長期的な自分の予算で行わなければいけない事だ。必要な工事ありきで予算を積み上げるのではなく、自分の予算に合わせて必要工事を厳選し、費用対効果の高い工事だけに、限られた予算を投下する。つまり、

建物延命で得られると期待できる収益ー延命工事の費用=建物延命の利益

が成り立つように、「延命工事の費用」を決める。といっても多くの建物では、バリューアップなどできないからせいぜい下落の食い止め、いきおい資本的支出工事を低予算で、かつ現在だけではなく将来リスクも高めないように行う事が、重要課題となる。

11.6 分散修繕の基本形

というと大変そうだが、実は分散修繕には基本形がある。

必ずしも基本形でなければいけない訳ではなく、時に基本形を外れる事があっても、時間をかけても基本系に戻る事が原則だ。そしてこの基本系は、数字リスクは高めないが、物のリスクは別だ。ただこの基本系に近い限り、数字リスクは心配せずに、物リスクだけを考えていられる。

1.7 本当に必要な工事を高い費用対効果で行うとは

限られた予算の中で、物リスクを高めないよう適時に必要工事ができるためには、

- 必要工事と内容に優先順位をつけ、本当に必要工事(内容)に厳選する事

- 工事の費用対効果を高める事

1.8 準備として決める事

それぞれ独自のライフサイクルで経年劣化する建物設備機能を、建物の使用を継続しながら、分散修繕の基本系が継続するようにリニューアルをして、建物の使用利益を守り続けるには、建物資産所有者は、先に次の分散修繕の基本方針を決めておかなければいめない。

1自分の総工事予算

2自分の低予算水準

3自分のリスク許容度

4何の工事が効果があるのか

5将来どのよう建物であるか

こうした方針を見つけるには、誰でも試行錯誤が必用だ。そこで30年分散修繕工事計画をの作成通して、試行錯誤しながら、これら方針を見つける。更にで30年分散修繕工事計画の作成を通して、だいたいこの程度で分散修繕の基本形が継続するというイメージを持てる事も心強い。

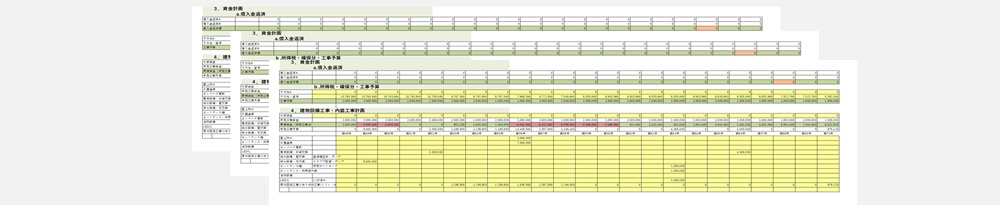

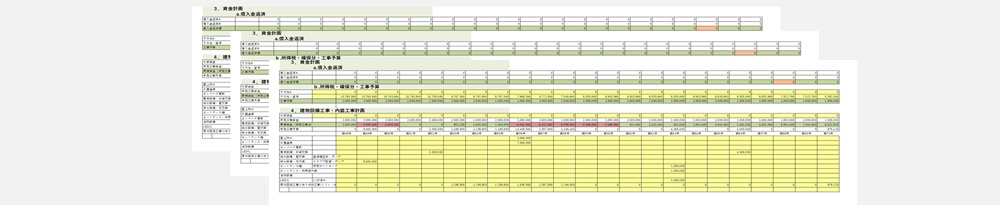

1.9 30年分散修繕計画の作成

30年分散修繕計画は、マイクロソフトエクセル等表計算ソフトを使用して、誰でも作成ができる。ただし、シミュレーションと試行錯誤の検討には、適切な計算式が入っている必要がある。ビルオでは、ご相談者に、マイクロソフトエクセルによる計算式入りフォーマットを差し上げている。

適切に計算式が入っているフォーマットを用いると、とある工事予定予算の数字を入力・変更・移動させると、建物全体将来に渡る影響が即時に反映される。だから数字を動かしながら、実際の資本的支出工事の判断の場面で欠かせない、

- 建物の全体

- 将来の結果

- 費用対効果を高めるか

- リスクを高めないか

- 工事に優先順位をつけ、該当工事をどうするかを決める事ができるようになる。

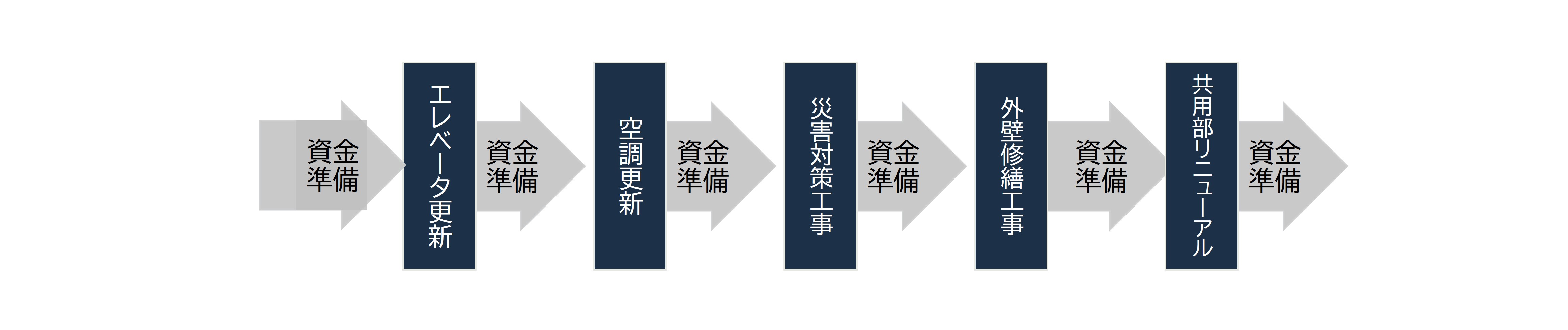

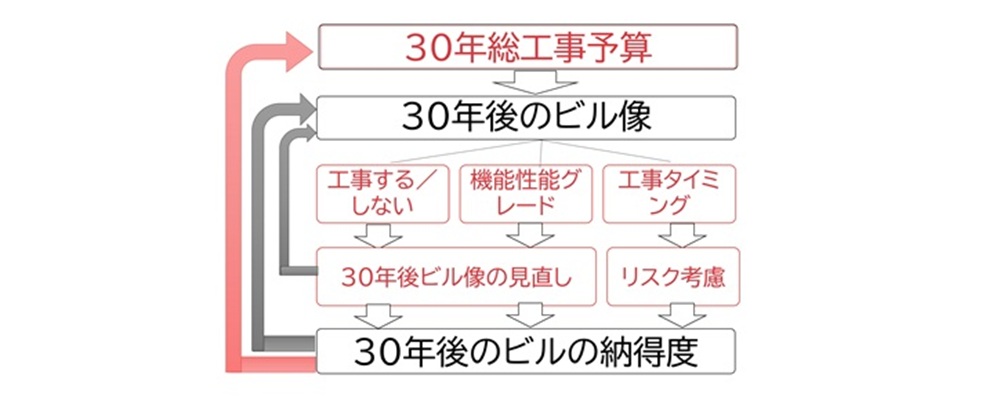

1.10 30年分散修繕計画作成の流れ

30年分散修繕計画は、まず準備が重要だ。

<数字>

今後の工事財源・収入見込み

<物>

現在の建物にある建物設備機能

過去の工事履歴

その上で、数字合わせをして終わりではなく、建物全体がどうなるかと将来の結果を考えながら、心行くまで数字を動かして試行錯誤をする。

TOPに戻る

2 準備1基本方針1自分の総工事予算

最初に自分の総工事予算を考える。これは純粋に数字で考えるから比較的楽だ。自分の予算が決まっていれば自分の予算、得になければ標準予算がからはじめ、いずれにしろ30年分散修繕計画検討の過程で、総工事予算の削減も検討する。そしてより低予算で無駄のない建物延命を実現する。

2.1 自分の総工事予算を考える全体像

自分の予算ありきの分散修繕では、まず財源の確認ありきだ。自分の財源から、十分な使用利益を確保できる無理のない総工事予算を決める。

2.2 30年の資本的工事予算の財源を確かめる

今後30年の資本的工事予算の財源を確かめる。原則は、安定財源だ。収益ビルなら賃料収入、企業なら事業売上、個人であれば個人の定収入がその例である。既に修繕資金の準備や、臨時財源の予定がある場合は、予備費として取っておく事をお勧めする。100年200年を考えると、安定財源こそが頼りだからだ。

2.3 30年の分散修繕工事予算を仮決めする

ここは、30年分散修繕計画作成の目的の1つである・自分の総工事予算の検討にあたる。さりげに重要だ。

まずは、総工事予算を仮決めする。(検討中にプラスマイナスもありえるため、最初は仮決めとする。)

30年総工事予算の原則は、毎年一定金額確保。

理想は、自用ビルであれば賃貸を想定して3%‐7%

収益ビルで財源である賃料収入の5%-10%

自用の場合は、周辺で同じ使用目的で同面積の物件を賃貸をした場合に、どのくらいの賃料を払うだろうかを考える。そのために地域賃貸マーケティングが必用な場合は、こちらで考える。

ベースは毎年定額工事資金確保として、修繕資金の準備がある場合や、今後一時的な修繕資金確保の予定がある場合は、ボーナスの予備資金として留保しておく。

2.4 自分にとって利益を確保し無理のない予算で十分。だが必用があれば増額もある

もし財源から上記の留保が難しければ、可能な限りで十分だ。例え年間100万円確保できれば、30年で3000万円分工事ができる。工事予算が潤沢ならそれなりに、工事予算が厳しくともそれなりに、工事のやり方はある。

一方で、どうしても必要であれば、もちろん理想より工事留保金を増額しても構わない。例えば現在の建物の状態が悪ければ、ある程度解消されるまでの間、多めに工事留保金を確保するといった考え方も十分あり得る。

2.5 将来財源が細る見込みであれば、年間留保額も下げる事ができる

もし賃料収入見込み(自用であれば仮定)が、将来下がる予定であれば、30年分散修繕計画のための年間留保額は、比例して下げる事ができるし、下げない選択もできる。

例えば当初は賃料収入の3%を見ていたが、やがて賃料収入が減少しても、7%までは同水準の工事留保金を維持するといった考え方も十分にあり得る。

2.6 30年総工事予算も検討を通して、どんどん削減していく

最初の30年総工事予算は、あくまでも仮決めだ。この先の30年分散修繕の試行錯誤を通して、30年総工事予算そのものの削減も検討する。

どのみに工事予算は、経験が少ないと不安で多く見積りがちとなり、経験と共に思い切った削減もできるようになる。だから何度も何度も繰り返し見直し、30年総工事予算の削減に努めたい。

TOPに戻る

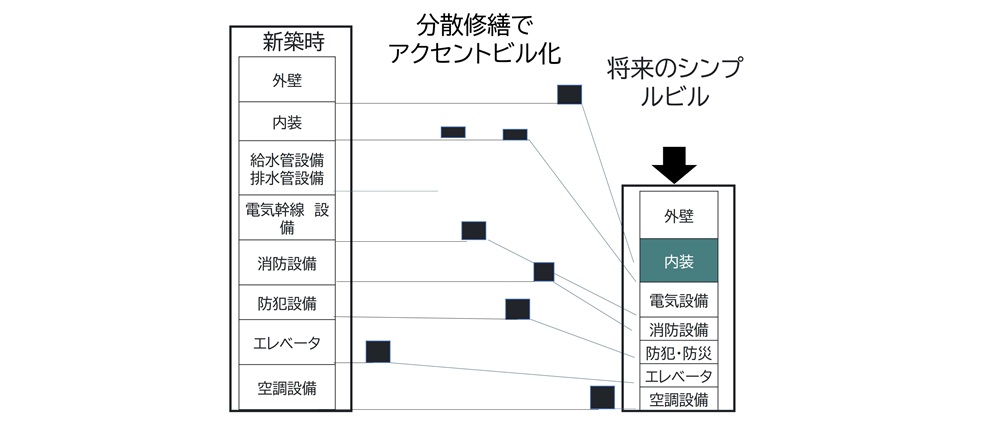

3 準備2基本方針5将来どのよう建物であるか

次に、先に基本方針の5を考える。自ビルの将来がどのような建物かを具体的に考えるといっても、設計等必要はなく、建築士に相談する必要もない。現在の建物のどこを変えたい・・といった想像は、誰でもやっているだろう。現実的な予算で出来る事で、将来の建物使用者は、現在の建物がどのような状態で、納得して使用するだろうか、を徹底して考える事だ。

3.1 将来どのよう建物であるかの考え方

まず将来の建物使用者を具体的に考え、将来の建物使用者がどのように建物を使用するかを具体的に考える。それから将来の建物使用者が満足して建物を使用続けられるために、現実的な予算で、追加が必用な建物設備機能があるか、逆に廃止しても構わない建物設備機能があるか、内装のしあがりや使い勝手に改善が必用か、建物全体を想像する。

もちろん正解はなく、最初から将来建物を描ける人はいない。ただ具体的な建物使用を考えるのに必ずしもクリエイティブなセンスは必要なく、(あれば生かせばよいが)考え続けていると、何らかイメージが出来るものだ。

3.2 30年後に向けた将来の建物使用者をイメージする

ここは考えどころだ。今後30年のビル使用者を、具体的に想像する。例えばビル使用者は女性が多いか、男性が多いか、若年層が多いのか平均年齢が高めか・・、使用は事務所か、店舗か、事務所と一言言っても、来店型か、堅い雰囲気か、自由なスタイルを好むか・・といった具合だ。手法としてマーケティングのペルソナ手法が役に立つ。

3.3 30年後に向けた将来の建物使用者がどのように建物を使用するか

更にその延長として、この考えた将来の建物使用者が、建物をどのように使用するか?具体的に考える。例えば、住居、オフィスでも用途で異なる。朝から夜までの建物使用者の一日の動線を考えよう。

3.4 この建物が使用者が納得して使用できているであろう将来の建物イメージ

そして、更に重要な考えどころとして、そのように建物使用者が納得をして使用している自ビルが将来どのような様子か、具体的に想像する。ポイントは現在の建物状態から、どこがどのように変わるかだ。もちろん現状維持は、現実的な将来の建物イメージだが、現状維持にも、現状から経年劣化を容認して30年後の将来は更にぼろくて構わない場合と、だいたい現状の使い勝手が維持できるように、経年劣化建物設備機能のリニューアルを行う場合がある。たいていは後者だが、ここでも本当に現状使い勝手をそのまま維持するのか、だいたい現状水準で、ただし低予算範囲で出来る改善を行うのか、どうしても問題ある部分だけを改善するのか等、様々な考えがある。

どうせだから、考え得る複数の方針について、現実的な予算で、追加が必用な建物設備機能があるか、逆に廃止しても構わない建物設備機能があるか、内装のしあがりや使い勝手に改善が必用か、建物全体を想像してみよう。

留意すべき重要な事は、目指すのが、「使用者の納得」であり、「使用者満足」ではない事だ。使用者満足を求めては、いくら費用をかけても際限がない。最終的に追及をしたいのは、低予算で実現できる「使用者の納得」のボトムラインだ。

3.5 沢山考える。低予算で高納得度を追求する

将来の建物イメージに正解は無い。クリエイティビティ意欲があれば、思い切った個性化が出来るのも、築古建物所有者の特権だ。人も個性ある人に味があるように、古い建物は経年の趣と所有者の拘りの積み重ねこそが魅力だ。

30年分散修繕計画として机上で検討する分には、費用も掛からずリスクもないので、思い切った将来建物像も検討してみる事をお勧めする。どのみち実際の30年分散修繕計画の検討でまた変わってくるが、目指すは低予算かつ将来建物使用者の高納得度だ。

3.6 低予算将来ビル像の例

特に低予算を追求するのであれば、次のテーマは基本だ。

■シンプルビル

シンプルビル化は、徹底的な工事対象削減+建物機能性能グレードの低減だ。欧州はシンプルな築古ビルが多いが、シンプルならではの趣がある。

■個性化ビル

これは、建物設備機能に極端なメリハリを付けたり、内装や外装を個性を強める事で、築古ならではの贅沢だ。

TOPに戻る

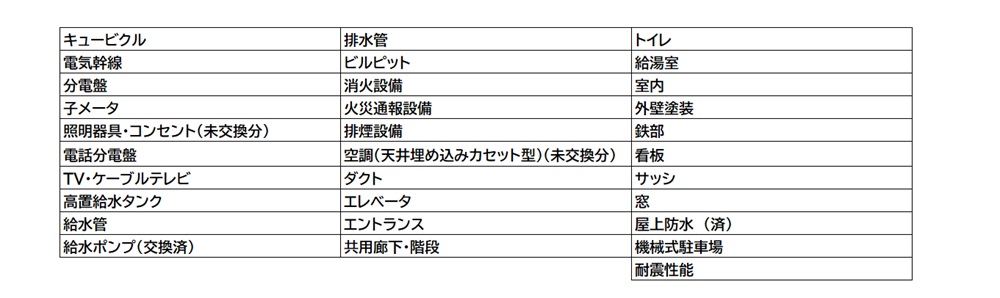

4 準備3:建物の建物設備機能を確かめ、過去工事履歴も確かめ、対象工事の優先順位をつける。

さて、より本格的な30年分散修繕計画作成の準備に入る。ここから調査と机上作業が増える。

まず現在の建物にある建物設備機能群を全て洗い出し、その状態を確かめる。また、過去の工事履歴も確かめる。そして30年内に必要と思われる資本的支出工事を洗い出し、優先順位をつける。ここでも、専門家の調査等は一切必要ない。わかる範囲で構わない。

4.1 工事優先順位付けの考え方

この段階では特に工事業者に調査をしてもらったり、工事について相談をしたりする必要はない。せいぜい建物管理者がいれば、建物管理者に話を聞く程度で、手持ちにある情報とインターネット等で調べられる一般情報だけで十分に情報を得られる。

工事優先順位付けは、建物の建物設備機能を確かめ、過去工事履歴も確かめ、将来の建物使用者が納得して使用できる将来の建物像(複数あればそれぞれに対し)を実現するために、何のリニューアル/機能追加/新規追加が必用か、何は廃止できるかを洗い出し、それに対して優先順位カテゴリを振り分ける。

4.2 現在時点での建物設備機能を把握する

まず準備の準備として、現在時点での建物設備機能をもれなく把握する。ただし細部までは必要ない。長期修繕計画表があれば、その主項目を拾う程度で十分。竣工図は参考になるが、情報が細かく、竣工図と現在が違っている事もあるため、最後は必ず目視で確認をする。

4.3 現在時点での建物設備機能の実耐用年数を調べる

各建物設備機能の実耐用年数を調べる。

耐用年数には、法定耐用年数と実耐用年数がある。法定耐用年数は、目安程度で構わない。通常は、実耐用年数をはるかに過ぎても使えるものが多い。実際には、各建物設備機能がどのような状態で寿命と考えるかは、後で考える工事サイクルをどう考えるか、つまり物の劣化リスクをどの程度容認するかで、大きく違う。最初は参考として、実耐用年数+αを自分の感覚で決めておけばよい。

4.4 今までの資本的支出工事履歴及び大きな修繕工事履歴を確かめる

また、建物の過去の資本的支出工事や重大工事履歴も、わかる範囲で確認する。必要なのは、何の工事をしたか?のみで十分。費用等は必要ない。

工事履歴があれば一番簡単だが、無い場合は過去の確定申告での資本支出工事又は高額修繕費支出を確認する。ない場合は、過去を知っている人の記憶をたどる。

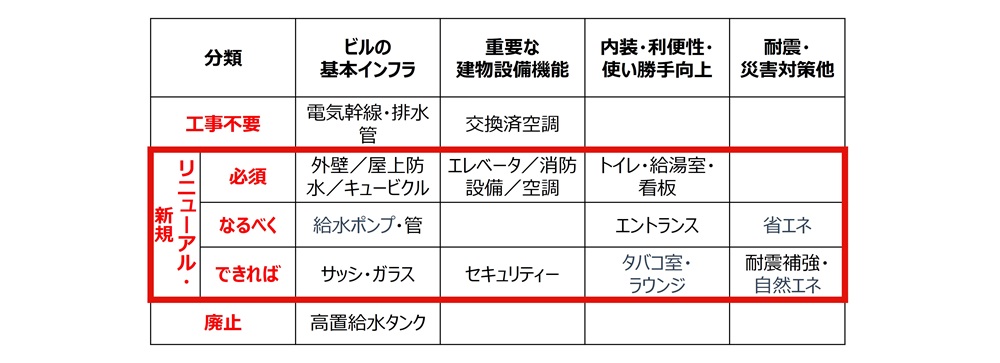

4.5 各建物設備機能の30年の方針分類

現時点での建物設備機能から、3.4 この建物が使用者が納得して使用できているであろう将来の建物イメージで想像した将来ビル像実現にあたり、今後30年で必要と思われる工事を分類する。更に新しく必要と考えられる建物設備機能も追加する。

現在の建物設備機能について、廃止できるものは、「廃止」に分類し、工事を検討しない。

使用継続する建物設備機能等については、調べた実寿命と法定寿命を参考に、およその工事必要時期を推定する。の時期等は後で見直すから、最初は、「なんとなくこんな感じ」で構わない。

4.6 工事検討対象建物設備機能の分類と優先順位付け

工事検討対象建物設備機能を、必須/なるべく/できれば程度の優先順位を付けて分類する。またこの時に、次の4分野に分類をしておくと、後で考えやすい。優先順位カテゴリ分けについては、不安があれば、建物管理者等の意見をききながら行う。後でまた見直すため、正確さにこだわる必要はない。

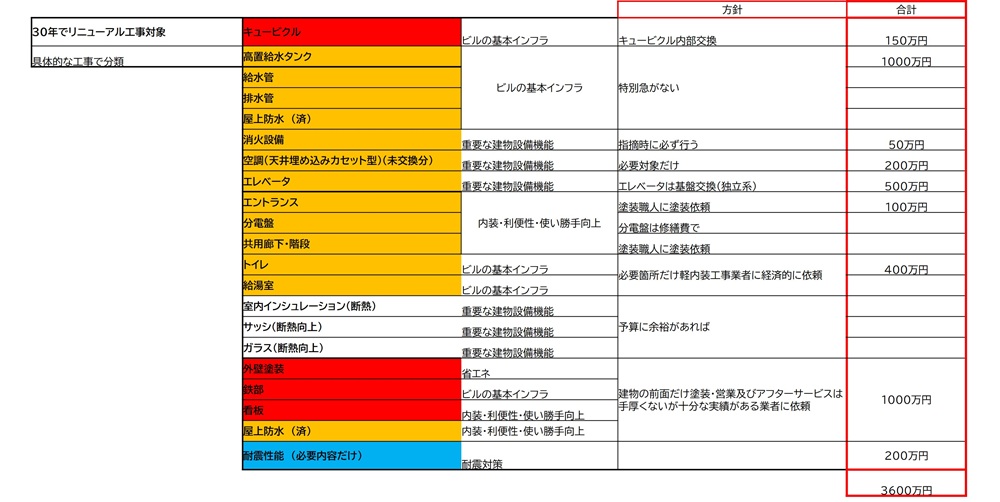

4.7 リニューアル/新規追加工事対象について、具体工事名を挙げ、工事予算目安も調べておく

工事対象候補の優先順位が高いものについて、必要となる具体工事名を調べる。ここでは、建物管理者や専門工事業者に意見を求める事もあるかもしれない。(見積書は不要。)そして各工事の予算目安も調べる。インターネット検索でかなり情報収集ができるが、わからなければ、ビル管理者や工事業者に参考費用幅をさらりと聞く。(調査や見積書は不要。)

各工事予算目安には幅がある。だから各工事予算は、例えば200万円~400万円といった費用幅として把握する。

各工事予算目安には幅がある。だから各工事予算は、例えば200万円~400万円といった費用幅として把握する。

TOPに戻る

5 30年分散修繕計画の作成 (基本方針4何の工事が効果があるのか)

ここから30年分散修繕計画の作成を通しての試行錯誤検討に入る。試行錯誤と検討は、机上のマイクロソフトエクセル等表計算ソフトで行うが、数字を入力/動かす/削除する時は、必ず実際の建物および建物設備機能がどうなる事かを、イメージする。

5.1 30年分散修繕計画の作成の要点

30年分散修繕計画の作成では、

- 何の建物設備機能工事を行うか (何を行わないか)

- いつ頃予定するか

- どの程度の予算を見込むか (準備が必用か)

- 何の建物設備機能工事を行うか →基本方針4何の工事が効果があるのか

- いつ頃予定するか →基本方針3自分のリスク許容度

- どの程度の予算を見込むか →基本方針2自分の低予算水準

5.2 30年分散修繕計画の作成の作成イメージ

30年分散修繕計画表は、例えでいえば、30年総工事予算の長さの箱に、費用に比例した大きさの資本的支出工事のブロックを入れて、具合の良い入れ方を試行錯誤する事だ。つまり、

- 何のブロックを入れるか

- 各ブロックをどの程度の長さにするか

- 各ブロックをどの位置に入れるか

最初は、「4.6 工事検討対象建物設備機能の分類と優先順位付け」の優先順位が高い「必須」を、「4.7 リニューアル/新規追加工事対象について、具体工事名を挙げ、工事予算目安も調べておく」で調べて予算の中間程度の安い~中間程度の予算で入れてみる。工事時期は、「現在時点での建物設備機能の実耐用年数を調べる」で調べた実耐用年数を参考に、多少延長気味で構わない。(既にリニューアル工事済の場合は、そこからのカウントになる。)

最初は、予算の足りなささにショックを受けるかもしれない。けれど心配ない。それが普通だ。そこから削減できる工事予算を削減して、自分の予算に合わせるのが、分散修繕の面白さというものだ。

5.3 分散修繕での予算削減の方法

実際の工事予算削減には3つの方法がある。それぞれ意味があるので、意味を考えて削減する。 そしてゴールは、3.4 この建物が使用者が納得して使用できているであろう将来の建物イメージである事を忘れてはいけない。

①対象工事を減らす →将来ビル像がシンプルになる

②工事予算を削減する。 →どの程度が納得の最低ラインかを見つける【 6 基本方針3自分の低予算水準】

③工事を後ろ倒しにする。→リスクの許容範囲を見つける【7 基本方針4自分のリスク許容度】

まず建物全体での方針を見つけ、個別建物設備機能等で調整する。 最初は、工事時期が重なり、分散修繕の基本形でなくとも気にせず構わない。

5.4 予算削減1予算の精度を上げる

対象各建物設備工事の時期や予算は、想定で入れているので、最初は、一つ一つについて②と③を考えて、対象工事の予算の精度を上げる。通常は予算削減の方向に向かう。

②の各工事予算の削減のポイントは、【 6 基本方針3自分の低予算水準】の通り。具体的な見積り書の前に、ここの方針を考えるだけで、相当の工事予算が削減できる。特に内装工事は、素材やデザインに拘れば金額は天井なしだが、自分でDIYすれば材料費だけ、職人を雇っても+人足代と、費用幅が非常に大きい。 ③の工事後ろ倒しは、一見手っ取り早い予算削減に見える。例えばエレベータの実寿命が30年と言われても、40年50年使えているエレベータは少なくない。ただし、安易な後ろ倒しはリスクも高まるため、【7 基本方針4自分のリスク許容度】をよく考え、慎重に後ろにする。

これだけでも大分予算が絞られてきたが、この先の予算削減は、以下の予算削減サイクルを回し、削減する。

5.5 予算削減2 費用対効果の低い予算をそぎ落とす

ある程度予算が絞られてきたら、いかに費用対効果の低い予算をそぎ落とすかが、テーマとなる。こうして予算をそぎ落とすのが、分散修繕の面白みともいえる。 めざす将来の建物イメージに対して、費用対効果と将来リスクの観点から、影響が低そうな、

①対象工事を減らす

②工事予算を削減する

③工事を後ろ倒しにする

を徹底する。この費用対効果を考えるとは、将来の建物使用者を考える事だ。将来の建物使用者にとって、本当に「これがなければ不満が高まり建物を使用しなくなるかもしれない」レベルで必要かどうか、で決まる。

ただしどうしても予算が厳しい場合には、他の財源からの工事一時金投入という手段もある事を忘れずに、無理する必要はない。

5.6 分散修繕の基本方針を意識する

そこから、分散修繕の基本方針が見えてくる。

基本方針4何の工事が効果があるのか

基本方針3自分のリスク許容度→【7 基本方針4自分のリスク許容度】

基本方針2自分の低予算水準→【 6 基本方針3自分の低予算水準】

これらを意識すると、工事予算削減の組み合わせは無限大だが、目指す将来の建物イメージに向けては、パターンは絞られてくる事がわかる。

5.7 予算削減3 30年後の建物像を見直す

ある程度必要工事が30年総工事予算の箱に収まるようになったら、もしくはどうしても収まらなかったら、30年後の建物像も、より低予算で実現できるものに見直そう。よりシンプルであったり、より個性化したものであったり、可能性はいくらでもある。

5.8 30年総工事予算の削減も検討する

また、30年総工事予算の箱に収まる分散修繕の計画が出来たら、更に30年総工事予算そのものを減らして、更なる必要工事予算の圧縮も検討しよう。

5.9 何度も繰り返し見直す

工事予算削減に重要な事は、何度も何度も繰り返し見直す事だ。それは家計簿の見直しでも同じだが、最初から思い切って大きな工事予算削減は、誰にとっても難しい。また経験が少ないと、どうしても不安から予算を多く見積がちだ。何度も何度も繰り返し見直し、繰り返し検討する事で、より無駄なく低予算低リスクで費用対効果が高い引き締まった資本的支出工事ができるようになる。

5.10 様々なパターンを検討する

また、可能性は1つではない。複数の将来建物像、複数の30年総工事予算(特に将来何かの可能性で財源が厳しくなった場合のために、より低予算での分散修繕も考えておく事は重要だ。)複数の30年分散修繕計画。結局決める事は選択だ。だから多くのパターンを検討すればするほど、選択肢が増える。それも想定外の事態も含めて、より広い可能性を検討してある事で、その試行錯誤が経験となって、実際に想定外の事態に遭遇しても、落ち着いて対応ができるようになる。 自分だけではなく、管理者等他者とも一緒に考える事で、自分では気が付かなかった可能性も見つけられる。

TOPに戻る

6 基本方針3自分の低予算水準

ここでは各建物設備機能個別(例えば電気、給排水、外壁塗装、エレベータ、消防設備、内装等)に共通する予算削減ポイントを考える。各建物設備機能固有の論点は、ここでは扱わらない。

低予算水準が目指すのは、将来の建物使用者が将来の建物を納得して使用する最低ラインだが、これは将来の建物使用者の理解が欠かせない。そして実工事の中身以外の工事予算ポイントも多い事に留意をしたい。

6.1 共通する各工事予算の削減ポイント

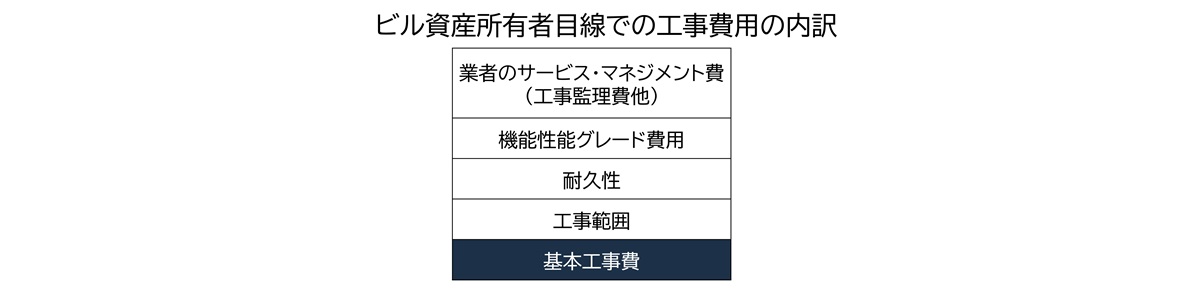

専門知識を持たない建物資産所有者の視点では、各建物設備機能リニューアル等資本的支出工事の、工事予算削減ポイントは、次の通りとなる。

つまり資本的支出工事の工事予算削減とは、より具体的にはこの5つの予算削減ポイント一つ一つで、予算削減できないかを考える事だ。

尚、原則として建物全体で方針を統一したいが、メリハリをつける事も建物の個性になる。

6.2 ①ソリューションの選択

1つの問題対応にソリューションはいくつもある。工事業者の考えも重要だが、高額なもの、安価な方法、高性能なもの、どの程度が自ビルにふさわしいかは、ビル資産所有者が自分で決める事だ。一般に、過剰なほど営業熱心な傾向があるだけに、自分で考えたい。

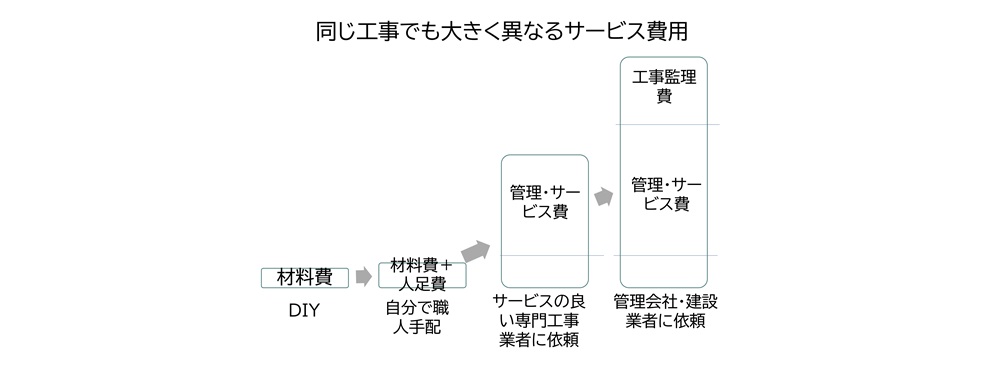

6.3 ②工事業者のサービス水準

誰も教えてくれないけれど、工事費用インパクトが大きいのが、相談をする業者のサービス水準だ、これは腕の良し悪しとは違う。

高レベルのサービスやマネジメントには、その分高額費用を請求されて当然だという事だ。

サービスやマネジメントの良さは、「安心」でありお高い。安い業者に、高サービスを求める事は、「業者いじめ」と言う。

実際、建設業者に相談をすれば、実績あるプロが工事内容を考え、プロが工事を監督し、手厚い説明とサポートで安心だ。だが30%の工事監理費その他多くの中間費が発生する。一方でDIYなら材料費だけ。直接職人に指示できれば、+人足代で済む。もちろん誰でもDIYが出来る訳ではなく、職人に指示できるだけの知識がある訳でもなく、専門に任せる方が、工事は確実だ。ただ自分はどの水準の工事後湯者に依頼するかは、予算と自分の実力を考慮して、自分で決める事だ。

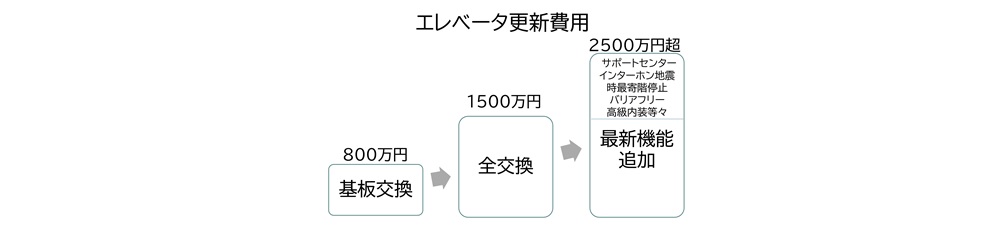

6.4 ③機能性能グレードを決める

ここも予算への影響が大きく、「ケチ」の腕の見せ所だ。

工事に際し、どのように工事をすべきかは工事業者が決める事だが、その仕上がりの機能性能グレードをどの程度必要と考えるかは、工事発注側の判断となる。例えばエレベータ更新1つ取っても、せっかくだからと、震災時制御やバリアフリーやテレビモニターやらを付ければ、相応に金額が嵩む。空調にしろ消防設備にしろ、付加価値を付ければ費用が嵩む。内装工事も、高級素材やデザイナーズ内装にすれば、費用は天井無しだ。

機能性能グレードは工事業者に相談をすると、後から足りないと文句を言われないために、余裕を持った提案になりがちだ。この程度で十分。はビル所有者側が決める事。日本の建物は設備機能グレード過剰が多いから、ここは予算の削減しどころが沢山ある。

6.5 ④素材等(耐久性等)を決める

素材や耐久性も、費用インパクトがある。「どうせ工事をするなら長く使えるものを・・」は合理的に聞こえるが、 そのために他の必要工事が出来なくなっては、元も子もない。例えば屋上防水工事も、保証期間が5年、10年、20年と伸びると、相応に費用が増額する。

6.6 ⑤工事範囲

工事範囲も、予算削減ポイントとなる。日本では「どうせ工事をするならまとめて行った方が、共通費が節約できる」という考えがあるが、実際は逆だ。中間費が増え、また使える部分もスクラップにする無駄で高額となる。

例えばあるフロアで漏水事故が頻発し、排水管をリニューアルするとする。ついでだから全フロアという考えもある。ただ他フロアはまだ100年使用できるかもしれない。そもそも、建物全体での総工事予算に余裕があるかどうかで決まる。工事範囲を狭める事は、工事予算削減ではよくある方法だ。

6.7 耐震対策について

旧耐震基準建築建物については、全てに耐震性が無い訳ではない。数百年に一度の大震災の激震地に当たり、かつ倒壊するリスクは、地域と立地と地盤で大きく異なる。もし耐震性に不安がある場合でも、多くは部分耐震補強で済む。旧耐震基準建築で、耐震対策が必用かは、個別判断による。しかし耐震診断は信頼性が低い事に留意しておきたい。古い手書きの構造計算書など誰も読めず、推測が多くなる。そのため同じ建物で複数の耐震診断を受けると、全く違う結果が出る事が珍しくない。ここも他者に依存zンするのではなく、自建物をよく見て考えるべきところだ。

TOPに戻る

7 基本方針4自分のリスク許容度

予算を準備してから工事をする分散修繕では、数字リスクは心配ないが、その分「物」のリスクは考えなければいけない。「物」のリスクは、工事時期で考える。工事を早くすれば「物」リスクは高まらない。先延ばしにすればするほど、「物」リスクは高まる。しかし建物寿命を考えない分散修繕では、この工事時期は、工事サイクルとして考える。工事サイクルが短いか長いかは、長期工事予算に大きく関わるから、ここは非常に重要だ。

7.1 工事サイクルとは

建物設備機能が固有のタイムスパンで経年劣化する。そして建物を100年200年使用する事を考えると、建物設備機能の経年劣化は何度も繰り返される工事サイクルだ。この工事サイクルを決めるとは、自分のリスク許容度を決める事だ。工事サイクルは短すぎても長すぎても、リスクが高まる。

7.2 工事サイクルの数字と物のリスクの関係

工事サイクルの長短は、長期の総工事予算に結び付く。

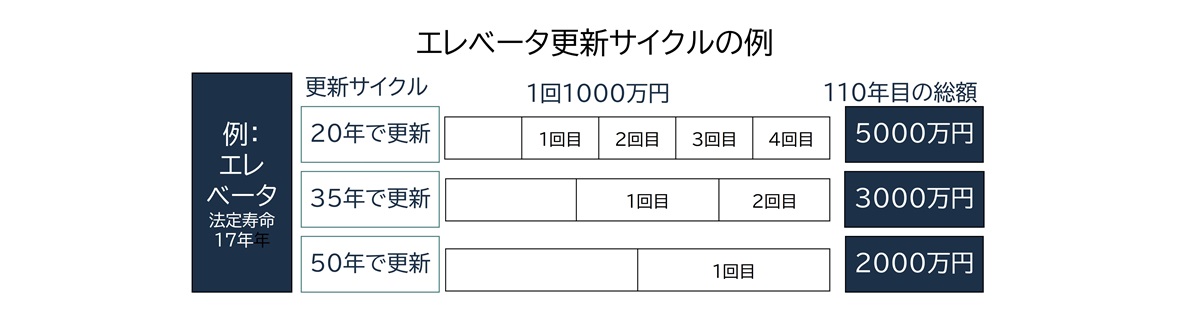

例えばエレベータの例は次の通りだ。

工事サイクルは、短いと長期総額が大きくなり、長いと長期総額が節約できる。ところが工事サイクルが長いと、物の(事故・トラブル)リスクも比例して高まる。だから、どの程度のリスクで、寿命とするかは、所有者が考える事となる。

7.3 工事サイクルは、具体的なトリガーと結びつく

この工事サイクルは数字だが、実際には「物」の経年劣化等認識が、トリガーとなる。各建物設備機能によって、特徴的な問題は違うが、一般的な表現では次の通りとなる。

- 法定寿命

- 実寿命

- トラブルが1回発生したら

- トラブルが数回発生したら

- トラブルが頻発するようになったら

- トラブルの規模が重大になったら

- もうこれ以上は限界と言われるようになったら

- もうこれ以上は限界と何度も言われるようになったら

- 深刻なトラブルが頻発するようになったら

7.4 工事サイクルの検討こそが、予算とリスクのバランスを考える事

工事サイクルの検討は、30年分散修繕計画作成上では、該当工事予算の位置を横にずらすだけだから、簡単だ。工事を後ろにすればするほど、予算削減ができる。しかし、リスクも高まる。このリスクがどのくらい容認されるかは、将来の建物使用者で決まる。古い建物だから多少のトラブルは容認されると考える考え方もあれば、トラブルはご法度という考え方もある。通常自用であれば、多少のトラブルも我慢する。通常は、具体的なトリガーが4なら長期費用X円、トリガーが6なら、長期費用がY円・・・と考えると同時に、30年分散修繕計画の中で、収まるタイミングを検討する。

7.5 工事サイクルを決める事は自分のリスク許容度を決める事

机上の工事サイクルは、その通りに工事をするわけではないから、正確さにこだわる必要はないが、工事サイクルを決める事は自分のリスク許容度を決める事になる。 経験が十分ではないうちに、リスク許容度を決める事は勇気がいる。だからこそ、30年分散修繕計画の作成で十分に試行錯誤をしておきたい。 少し慣れてくれば、個別のリスク許容度に差を付けたり、時期的な濃淡をつける調整ができる。 例えば工事サイクルのトリガーは、建物設備機能によって、悪化しても影響が少ないものと、リスク悪化の影響が重大なものがある。後者の例では、例えば電気周りは、停電や漏電火災の影響が怖い。前者の例では、例えばダクト管などまず壊れない。だからリスク悪化の影響が大きな建物設備機能は、工事サイクルとリスクを考え、後は引き延ばす事もできる。 また建物全体の状態も問題となる。建物全体での建物設備機能はほぼ工事サイクル内で、1つ2つが悪化している場合と、建物全体のほとんどの建物で、建物設備機能状態が悪化している場合では、後者は予算確保が難しく、リスク悪化の影響を考えて優先順位をつける事になる。手に付き合えるようになる。

7.6 31年目に工事が集中しないように

最後に一つ注意するのが、30年の総工事予算負担を軽くするために、無暗に工事サイクルを引き延ばし、31年以降に工事を集中させてしまわない事だ。これは一番手っ取り早いが、意味がない。工事サイクル検討では、30年以降10年くらいも確かめておく。

TOPに戻る

8 リスクの分散を確かめ、計画をまとめる

ここまでで、30年分散修繕計画の作成を通して、自分の分散修繕の基本方針

1自分の総工事予算

2自分の低予算水準

3自分のリスク許容度

4何の工事が効果があるのか

5将来どのよう建物であるか

を例え仮であっても、決めた。

後は、仕上げに、分散修繕の基本形に入れて、リスクを調整し、リスク分散を確かめる。

このリスクの分散は、分散修繕の名前の由来だけに絶対に欠かせない。そして30年分散修繕計画が一つ出来上がる。

8.1 なるべく分散修繕の基本系にする

30年分散修繕計画で、対象工事をなるべく分散修繕の基本系に合わせる。つまり、工事予算が準備出来てから工事をするパターンで、なるべく赤字を作らない。

調整のためにせっかく工事サイクルを考え抜いた工事を数年前後にずらす事はあるだろう。ただ、工事サイクルは、数年単位でずれたからといって、ひどく状態が悪化するほどにはやわではない。(もちろん物の工事サイクルが短い場合や物の状態がひどく悪い場合は別だが。)

8.2 分散修繕を調整する

時に重要工事が重なって、数年の調整では調整しきれない場合がある。その場合は、

- 関わる工事予算を更に削減する

- 工事範囲を小さくして予算を削減する

- 現敵的に工事サイクルを調整する

- 臨時予算を投入する

8.3 最終の物リスク確認を行う

分散修繕の基本形が出来たら、物のリスクの高まりがないかをアック人する。 つまり、全ての建物設備機能について、一つ一つ30 年間の状態を確かめる。

確認の例として、色分けルールを、30年間にわたり、状態を推測して、適用する方法が分かりやすい。

無色:工事サイクル内

黄色:工事サイクルを過ぎた

赤:リニューアルトリガー状態を超えている

時々赤があるのは仕方がないとして、黄色と赤が何年も続いたり数が増えたりする所があれば、見直さなければいけない。

8.4 30年分散修繕計画の出来上がり

数字と物のリスクの分散を確かめ、自ビル資産を永久資産にする30年分散修繕計画が1つ出来上がった。 もちろん1つ作成で出来上がりではなく、いくつもバリエーションを作成しておく。そうする事で、様々な想定外の出来事対応力が高まる。

8.5 築40年~50年代で最初の山が過ぎたら後は自然にリスクは分散される

もし、30年分散修繕計画で予算削減に苦労したとしても、将来を悲観する必要はない。山場を過ぎると、各重要工事サイクルが自然に分散され、余裕が出来る。 工事の必要が出来た場合でも、

1自分の総工事予算

2自分の低予算水準

3自分のリスク許容度

4何の工事が効果があるのか

5将来どのよう建物であるか

目線がわかっているから、建物全体に目を配り、将来の結果を考え、工事の優先順位を考え、低予算高効果低リスクの対応ができるようになっている。

8.6 気が付いたら築100年200年に

そうして建物の寿命を考えずに、建物を使用しながら無理のない分散修繕で使用利益を継続し、価値ある資産として維持していると、やがて価値ある資産として子供世代に相続され、子供世代は低リスクで使用利益を産む資産として、やはり無理のない分散修繕で使用利益を享受続け、やがて孫の世代に引き継がれ・・気が付けば築100年築200年過ぎ去り、その使用利益の蓄積は、豊かな生活を産んでいるだろう。

9 付録:自ビル長寿化100年プランの作成

30年分散修繕計画作成の後に、30年分散修繕計画だけでも構わないが、出来れば作っておきたいのが長寿化100年プランだ。30年分散修繕プランでは、長い建物サイクルの30年を切り取り、

1自分の総工事予算

2自分の低予算水準

3自分のリスク許容度

4何の工事が効果があるのか

の方針を見つけた。長寿化100年プランは、この方針を100年の延命し、長寿化の見通しを持つものである。

9.1 ビル100年長寿化プランとは

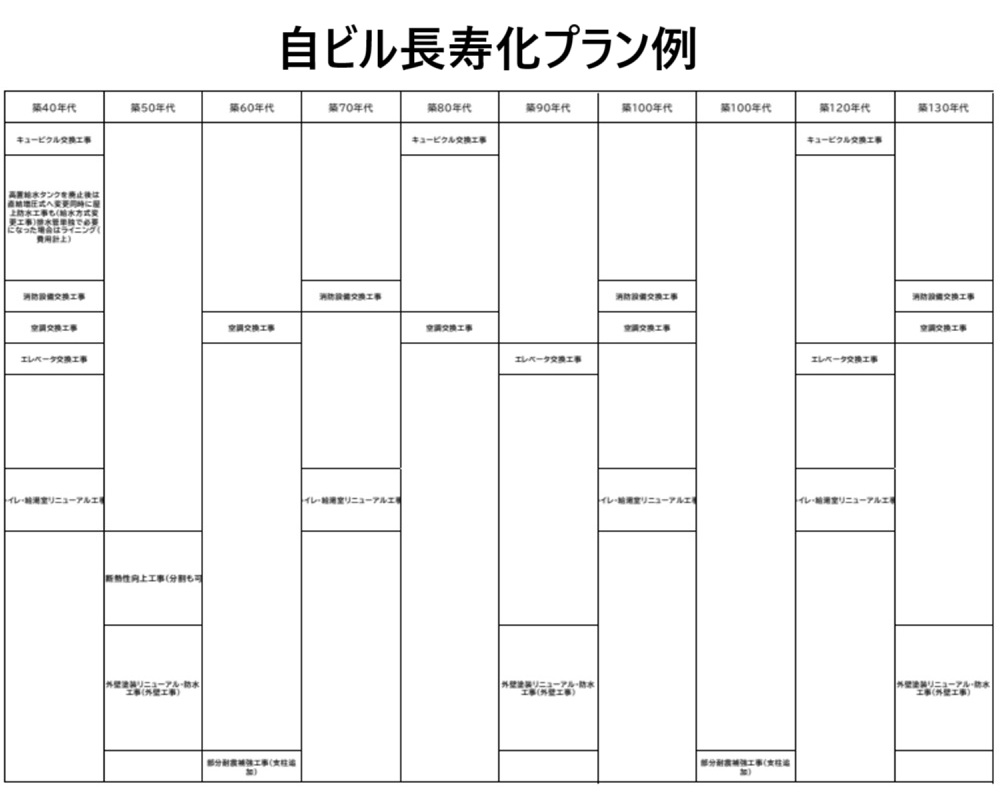

ビル100年長寿化プランは、文字通り100年の建物延命に必要な資本的支出工事計画だ。といっても100年後の物価も技術もわかるわけがない。10年単位程度で、何の工事が必要になると考えられるかをわかるようにしておく。

9.2 ビル100年長寿化プランの作成

1年毎だった30年分散修繕計画を、100年に延長して10年単位にする。

左の工事検討建物設備機能欄には、30年分散修繕計画で対象外だった建物設備機能にも、予算を割り当てる。また工事サイクルを見て、2回目3回目が必用な工事対象は、2回目3回目を予定する。

工事予算は単年度x10で10年分を見る。10年予算で、多すぎるかなと思われる工事が集中する10年があれば、早めや遅め等工事の調節を考えるか、該当時期に予算を調節するといった、準備ができる。

人間でいえば、人生プランを考えるようなものだ。

9.3自ビル100年長寿化プランの例

9.4 ビル100年長寿化プランは次世代への建物引継ぎメッセージ

長寿化100年プランは、次世代への引継ぎを含める。つまり長寿化100年プランがある事は、建物という物及び資産を相続できるのみならず、その資産の資産価値維持の考え方も引き継ぐ事だ。もちろん子供は子供の考えがあるから、その通りではなくとも構わない。それでも、最初から建物維持の考え方がわかっている事は心強い。古いビルのトラブルに慌てて不動産業者にそそのかされて売却してしまったり、建設業者やリノベーション業者のカモになって、超高額工事をしてしまう残念な事態を防げる。そうして難しい時代でも、豊かさを蓄え、また機会と勝算に出会えれば、そのときに、建替え投資も出来るだろう。

TOPに戻る

一棟築古中小ビル(一棟所有マンションも含む)資産所有者・経営者・後継者の方、現在ビル資産の長寿化は、まずビルオにご相談ください。管理会社や建設業者とは違う、自分の土地と建物資産を守る建物アセットマネジメントの視点で、低予算かつ将来リスクも高めない分散修繕の工事取り組みによる100年長寿化プラン作成、更に高効果で賃貸も継続する安定ビル資産経営、その他建物アセットマネジメント観点での賃貸、管理、建物、所有の問題解決、ビル資産管理会社の経営の助言等を、リーズナブルな費用で行っています。まず無料オンライン相談でお話をしましょう。ご要請に応じてご相談前に守秘義務誓約書を差し入れします。

お気軽にフォームお問合せ又は30分無料オンライン面談をご予約下さい

TOPに戻る

→ 縮小時代に豊かさを作る住宅,マンション,中小ビル,社会的インフラストラクチャー等永久資産化

→ マンション・中小ビル等を永続資産にする分散修繕の実践:30年分散修繕計画作成

→ 建物を延命し賃貸も継続する安定ビル資産経営

→ 住宅・マンション・中小ビル・・建物資産の4面性

個人又は法人の一棟マンション・中小ビル所有者・経営者・後継者の方向けに、低予算で建物老朽化問題を解決して、100年200年価値ある資産として使用続けるための分散修繕の指導、助言他、本格アセットマネジメント思考の導入、古い建物維持及び古い建物の街作りも含めたセミナー等、建物資産所有者の本質お悩みを解決します。 お気軽にご相談ください。初回オンラインお話無料。

お気軽にフォームお問合せ又は1時間の無料オンライン面談をご予約下さい